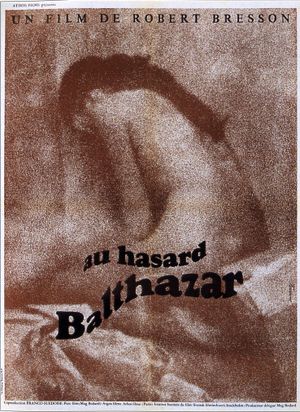

D'emblée, Au hasard Balthazar apparaît comme un tableau, dénué de tout, épuré jusqu'à la moelle. Vacuité des images, des mots, des paroles, des êtres tout entier qui se contentent de se regarder parler. Les corps butés face au monde, comme des bouts de bois, qui se contentent juste d'être, au lieu de vivre, ou d'exister. C'est le contraire d'un Rohmer, et pourtant la consistance est là. La consistance d'un Rohmer, parce qu'il y a ces mots, décortiqués jusqu'à l'exagération, l'effarement, jusqu'au nihilisme, radicalité suprême. Ici, tout sonne faux. Rien n'est vrai. Et lorsque la véracité trouve sa place parmi la vie d'un film, c'est dans le regard de cet âne sorti tout droit d'une chansonnette vieille comme le monde, que l'on chantonne parfois à la guitare avec son papa. Dixit Le Petit âne gris (ne jamais au grand jamais écouter la version originale qui est d'un ringard à couper le souffle).

Lorsque la véracité trouve sa place dans l'existence d'un film, c'est dans cette vie paysanne. C'est dans ces animaux, moutons qui bêlent au grand air, façons de s'habiller, paysages comme lieux de décor. Ainsi, le faux n'existe que chez les êtres humains seuls, bâtons de bois jouant à être, bloc de palabres qui étalent leur mots en silence, sans émotion aucune, où alors seulement parfois, avec grandiloquence, nostalgie, traversée furtive du beau qui passe sans prévenir, et alors qui nous arrache l'émotion dans la gorge, la beauté dans les yeux, dans les mots, dans les oreilles : parce qu'il y a cette scène de début, introduction grandiloquente, arrivant là comme pour prédire un film qui aurait pu être parfait s'il en était resté à cette seule introduction comme unique fil rouge. Mais non.

C'est une scène, un instant de pur grâce, beauté viscérale ample. Un simple instant de quotidienneté. L'impression d'un tableau de la renaissance, d'une scène où chaque chose se tient en rythme, avec grâce, beauté, la symphonie de Schubert venant emplir le tout d'une grâce infime, d'une humilité sans précédent.

Le film se tient humble dans sa seule retenue. Visage d'une jeune fille qui fracasse l'écran, grave dans sa façon de parler, profonde justesse de mots qui sortent comme si l'on assistait ça et là à du théâtre.

Alors c'est là qu'apparaît parfois la fausseté trop grande. L'absurdité qui pointe le bout de son nez, assurément voulue, peut-être, mais qui, à la longue, exaspère.

C'est pour cela que le film s'étire, s'égare, s'embourbe dans sa propre longueur, dans sa propre superficialité. C'est bien dommage que le premier film que l'on découvre du cinéaste s’empêtre à s'agiter avec de grands mots beaux comme le ciel, dans un ennui sans nom.

Parfois, des lucioles, des brides d'élégances, de radicalité, de vie. De la lumière en poudre, miracle qui jaillit sous nos yeux, lors de cette scène entre ces deux amants, où toute la grâce de leur regard, de leur mots, de leur échange, vole furtivement dans nos oreilles, dans l'entièreté de nos sens, pour nous abreuver d'une délicatesse rare, beauté d'une oeuvre d'art, d'un tableau, d'une statuette à la fixité bien trop précieuse.

Au hasard Balthazar pourrait être ça : cette préciosité qui émane parfois d'instants furtifs, échappés de nul part, envolée sauvage d'une symphonie de Schubert, et tout part en vrille. Mais malheureusement, ce n'est rien d'autre que ces minces particules de beauté que nous retenons de bout en bout. Le reste n'est que ennui, longueur, absurde, fausseté.

Nos premiers pas dans l'oeuvre de Bresson s'avèrent furtifs, incertains, fragiles. Mais il faut continuer. Peut-être alors que la source même de la seule beauté nous parviendra à nos yeux comme une évidence. C'est ce qu'on attend du cinéma.