Au générique de fin on peut voir crédité Alain Chabat dans le rôle des « cris de douleur ». Ce dernier pousse en effet un hurlement plaintif à deux reprises ; un minuscule caméo qui n’est pas si anodin qu’il en a l’air car Chabat et Les Nuls sont une source évidente d’inspiration à l’humour absurde de Quentin Dupieux.

Humour millième degré. Exactement dans la veine du culte La cité de la peur des Nuls. Tout débute par une scène entre poésie et burlesque où un homme en caleçon dirige un orchestre en pleine nature comme si c’était ordinaire. Rattrapé par la police, envoyé au poste, cet homme nous conduit vers l’intrigue principale où d’ailleurs, dans une transition assez jolie, un policier écoute l’orchestre qui jouaient quelques instants auparavant depuis sa radio.

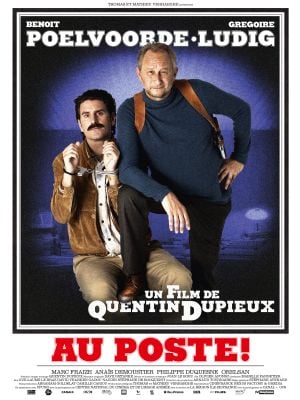

S’en suit un interrogatoire sans aucun lien entre un commissaire pince sans rire incarné par Benoît Poelvoorde face à un simple témoin d’une scène de crime, flegmatique, joué par Grégoire Ludig (allusion au film des Nuls). Tout à coup l’étrange surgit, des questions absurdes, des détails abscons, des scènes ubuesques avec des personnages secondaires grotesques et le rire devient communicatif. On y retrouve un univers entre Les Nuls, Blier, Jeunet ou Azanavicius (qui apparaît lui aussi dans le film d’ailleurs).

La mise en scène est simple, très intimiste, des plans rapprochés, des bureaux mais quelques effets spéciaux qui participent d’une ambiance fantastique, voire fantasque. Le scénario lui aussi noue et dénoue des quiproquos et des croisements entre les personnages, et même des souvenirs entrecroisés. Et ce qui est étonnant c’est que c’est absurde mais que ça tient la route dans son absurdité. L’univers parallèle mis en place est cohérent dans son genre. Plus fort encore : Dupieux joue sur notre étonnement en répondant par le biais des personnages à nos interrogations. Il est le maître du spectacle, il mène la baguette, farceur, à l’image de son personnage en caleçon qui dirige un orchestre en début de film.

Le casting détonne dans ce film quasi théâtral, de huis clos, de saynètes, une superbe Anais Demoustier notamment, qui fait penser à la Zézètte du Père Noël est une ordure notamment dont on retrouve d’ailleurs un élément d’intrigue. Les autres personnages sont des atrophiés qui ont un handicap physique toujours déroutant, comme s’ils étaient hors et dans la réalité tout a la fois, dans une alternative.

Le burlesque atteint un paroxysme dans un décor pourtant étrangement fantastique et avant gardiste ( notamment avec l’architecture années 70-80 de La Défense). D’ailleurs le film lui même semble se dérouler dans cette époque : machine à écrire, téléphones fixes, et game boy.

Ce théâtre, ce burlesque, cet absurde ; ça fait parfois penser à Beckett. Cette théâtralité est d’ailleurs le cœur du sujet, tout ici est factice, tout est faux. Ou peut être pas. L’ambiguïté plane, jusqu’au bout. La fin est folle, elle laisse le spectateur dans le doute.