1910, au cœur du Brésil agricole.

Abril Despedaçado est un western atypique, au rythme lent, à la fois terrien et aérien. Profondément ancré dans la terre qu’il raconte, jusque dans les moindres rides de fatigue et de labeur des propriétaires exploitants de canne à sucre, jusqu’à la chaleur pesant chaque instant sur les épaules des hommes, le film laisse aussi s’envoler haut les rêves d’évasion des innocents qui subissent le joug quotidien de leur maigre richesse. L’équilibre fragile, si fragile, de la vie isolée des rares familles, est constamment remis en cause par l’absurde vendetta qui rythme de pleurs le destin de ceux qui s’acharnent à souffrir là. Depuis des siècles, sans question. Les bœufs tournent pour broyer la canne, et les hommes tournent autour des bœufs. Tous des animaux. Tous tombent l’un après l’autre. Cela serait même sans vendetta, mais le rythme lugubre qu’elle inflige aux hommes détermine un reste à vivre particulier.

Dans l’immense plaine sauvage à l’apparence aussi aride qu’un désert, deux familles cultivent la canne à sucre. Deux parcelles voisines, et deux familles qui se disputent, à la limite de leurs territoires, un espace cultivé : Walter Salles raconte l’histoire du môme, le dernier d’une fratrie, dont le destin est écrit depuis des siècles de cette implacable vendetta. Pour fabriquer les pains de sucre, le travail à la ferme est dur, très dur. Mais tout le monde y participe, le môme compris, qui n’a pourtant pas plus de dix ans. Sous le soleil accablant, le temps suspend les heures de labeur, et décime les instants de répit :

œil pour œil, un mort pour un mort.

Le môme est sur les épaules de l’aîné quand celui-ci est fauché d’une balle en pleine poitrine.

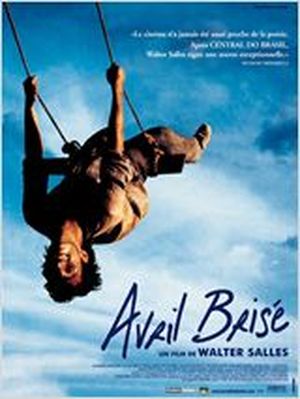

Le sang qui sèche sur la chemise du défunt donne le rythme de la vengeance. Une chemise sale, poisseuse, qui claque au vent, et impose au regard et à l’ouïe l’absence du fils, du frère ou du mari tué. Tonho est le prochain. Bientôt. Mais le môme ne peut se résoudre à perdre un autre frère dans l’absurde d’une querelle sans fin. En attendant, il s’échappe comme il peut. Dans son rire, sonore, énergique, vivant. Sur la balançoire, à la haute et solide branche d’un vieil arbre solide. Dans un livre encore, offert par une jeune artiste de cirque cherchant devant la ferme son chemin. Le cirque. La promesse d’une soirée de magie et d’émerveillement, la promesse d’un ailleurs dans le morne quotidien, la promesse, sinon d’une échappée, au moins d’une parenthèse. Les sourires sont rares, mais Tonho sait les prendre, le môme aussi.

A la fin du voyage, personne ne parlera plus qu’auparavant dans cette famille. Un frère encore sera mort pour rien. Et la terre continuera longtemps encore de digérer les hommes à la sueur de leur labeur pour une poignée de poussière miséreuse.

Un western de contemplation,

entre l’effort et le rêve, entre l’espoir et l’incompressible destin. Une vie pour une vie, dans ce que la terre a de plus gras et de plus lourd, et dans ce que le vent porte toujours de jours meilleurs après la pluie. La photographie sublime, ton cuivré de bout en bout, donne l’atmosphère : la forme et le fond ne sont qu’un chez Walter Salles, et tout, l’ambiance, l’histoire, les personnages, tout coule d’un univers dense, épais comme les âmes damnées des patriarches.

Un film terrassant, solaire, étourdissant.

Un drame qui porte haut l’amour fraternel pour dire sa vacuité face à l’absurdité des lois humaines. Humblement.

Matthieu Marsan-Bacheré