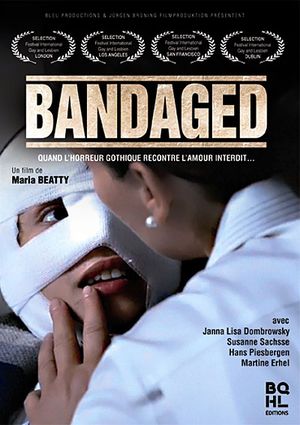

Le jeu de mot Bandaged/bondage annonce déjà la couleur, et pourtant, la subtilité et le raffinement du résultat s’éloigne du simple drame homo (et du porno) pour faire dans le fantasme esthétique. Le style de Maria Beatty est définitivement aguicheur, car son côté fétichiste lui impose, à chaque projet, de réaliser un beau film (c’est ce qui fait le principal intérêt de sa filmographie, qui pour le coup se situe bien dans le cadre d’une pornographie lesbienne, plutôt soft en général, mais dont l’intensité augmente en fonction des projets (the boiler room, par exemple, plus pornographique qu’esthétique)). En l’état, Bandaged est un objet délicieux, qui prend le ton du drame familial assez vite, et qui cultive une esthétique intimiste séduisante. Obnubilée par de nombreux détails qu’elle met en valeur (sa mise en scène fétichiste y est pour beaucoup), Maria Beatty fait preuve d’une réelle subtilité dans la caractérisation de ses personnages, tentant d’insuffler un peu d’humanité dans les entités qui lui serviront à planter la relation fétichiste qui sera au cœur du récit. A l’image de ses précédents travaux, Maria veut faire un film d’ambiance (c’est d’ailleurs cette ambiance incroyablement dense qui m’a fait aimer plusieurs de ses projets). Elle cherche donc toujours à lécher ses plans, à trouver un parfait équilibre entre les interactions des personnages (dialogues classes, grande prédilection pour le muet) et le plaisir de l’oeil (mise en scène soignée avec le luxe d’une reconstitution rétro). Tout est affaire d’ambiance, et celle dans laquelle baigne ce film (qui sent l’ouate et les draps d’hôpitaux) aura vite fait de séduire les esthètes qui découvriraient l’objet en question. L’arrivée de l’infirmière est donc l’élément déclencheur de la sensualité promise, qui passe alors par tous les soins prodigués par une femme proche de la quarantaine à sa patiente à peine majeure. Si le spectateur peut toujours garder un sourire en coin de lèvre (le fantasme de l’infirmière est totalement remis au goût du jour, exploité continuellement avec une connotation lesbienne dont l’intensité prête à sourire), impossible de nier la beauté des scènes et le jeu plutôt subtil des actrices, révélant divers traits de caractères (pour la patiente, un mutisme qui se mue en passion pour sa bienfaitrice, et pour l’infirmière, un amour quasi maternel pour chacun de ses patients, et la participation récente à une euthanasie dont elle ressent encore l’intensité émotionnelle). Le soin que met Beatty à dépeindre son univers et à le rendre « cohérent » (on parle quand même de greffe de peau révolutionnaire) n’en rend que plus efficace ces scènes ponctuelles à l’érotisme vif, mais maîtrisé (l’objet choisit de rester sobre sur ce terrain, histoire de ne heurter personne). On y ajoute la transposition d’un sado-masochisme très soft dans le registre médical (les bandages remplacent la cagoule et les menottes, une toilette devient un terrain propice aux caresses…), et on a le sel des productions Maria Beatty, dans une enveloppe de luxe de film médical à cachet d’auteur (le type de Douglas Buck). Avec un tel soin accordé à ces protagonistes et une facture visuelle de cette intensité, on pardonne largement à Maria Beatty un dénouement vite expédié (mais cohérent, la relation fétichiste ayant toujours été perçue comme un espace de liberté au milieu de la prison que le père n’a cessé de construire autour de sa fille). Un climat inattendu et bien maîtrisé, et pour les profanes, une excellente initiation au style de Maria Beatty.