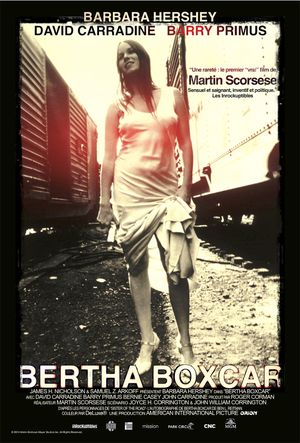

Une toute jeune femme, à peine sortie de l’adolescence et récemment orpheline (Barbara Hershey) tombe amoureuse d’un jeune syndicaliste (David Carradine). Avec deux autres compères (Barry Primus et Bernie Casey), ils mènent une vie de fugitifs, parsemée de braquages dans l’Amérique des années 1930.

Film de commande proposée par un Roger Corman désireux de surfer sur le succès de Bonnie & Clyde (et demandant pour principale règle une scène de nu tous les quarts d’heure), Bertha Boxcar reste connu comme un Scorsese mineur. Un ticket d’entrée dans le milieu professionnel, pour mieux pouvoir tourner son bien plus personnel Mean Streets.

Est-il un film oubliable pour autant ? Tournée en pleine apogée de l’ère Nixon (et sorti peu de temps avant le Watergate), Bertha Boxcar ne cache nullement son ancrage à gauche. Prenant place en pleine crise de 1929, avec pour principale référence le John Ford des Raisins de la colère et de La Route du tabac, le film passe au crible l’ensemble des maux de l’Amérique d’alors comme un reflet de ceux de l’Amérique contemporaine.

Composé des principales figures marginales de la société de l’époque (un noir, un syndicaliste, un juif, une femme), la petite troupe évolue dans un monde miné par un capitalisme débridé, un racisme durement implanté (la figure des noirs stupéfaits de voir l’un d’entre eux embrasser une blanche), l’anticommunisme et la violence des rapport sociaux (la répression des grévistes, le massacre des prisonnier et le supplice final de Billy autant de scènes filmées crûment).

Personnage à part entière, le chemin de fer, symbole du capitalisme américain triomphant et vaisseau sanguin de ce monde, semble décider du destin de chaque protagoniste, les baladant d’un bout à l’autre du pays, président à leurs rencontres, à leur survie où à leur mort. A la fin du récit, le train fera même office de dieu psychopompe, emportant le corps crucifié de Bill, comme une barque de Charon.

Dépeignant la dignité des petites gens contre une bourgeoisie arrogante, Bertha Boxcar est aussi un touchant portrait féminin, chose assez rare dans le cinéma de Scorsese. Héritière de la Dorothy du Magicien d’Oz, Bertha est une figure touchante de femme-enfant, inconsciente au début du film du désir qu’elle suscite et dont l’innocence se heurtera à la dure réalité du monde.

L’introduction du film ne dit pas autre chose : ce dernier s’ouvre sur les yeux rêveurs de l’adolescente levés vers le ciel ou se greffe en fondu enchaîné l’avion du père, sans doute son modèle indépassable. Innocemment elle se gratte l’entrejambe sous le regard intéressé de Carradine introduit par un insert cru sur le rail qu’il cloue. Alors que le père meurt dans un crash par la faute du patron qui l’obligeait de continuer à voler malgré les problèmes de moteur. C’est à partir du cri de désespoir de la jeune femme qu’apparaît le titre, rouge sang, puis Dorothy courant après un train dans un paysage brumeux, alors qu’une série de fondu nous renseigne sur le dur contexte.

Plongée dans ce monde hostile, on ne peut reprocher à Dorothy de chercher à survivre par tous les moyens mis à disposition, le plus efficace étant bien sûr son corps, comme en témoigne la scène de l’évasion et son inversion métaphorique de la fellation. On reprochera souvent à Scorsese de ne représenter les femmes que comme maman ou comme putain, ce film rappelle que prostitué n’est pas forcément un terme avilissant.

Au final, si Bertha Boxcar, reste une série B sans grande prétention, il reste un passionnant témoignage de cette page du cinéma américain, marquée par un affranchissement total vis-à-vis des tabous moraux, et un film transpirant d’une liberté féroce et insolente. Le Nouvel Hollywood, quoi !