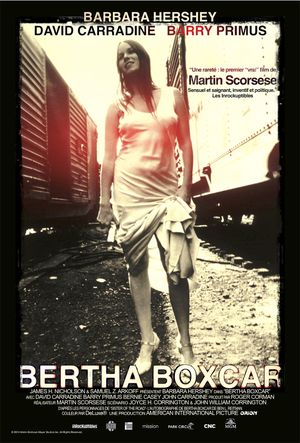

Deuxième film de Scorsese, tourné en 1972 et sorti quelques jours avant l'affaire du Watergate, Bertha Boxcar est marqué par le contexte politique de son époque, à savoir l'ère Nixon – « la loi et l'ordre » – que caractérise une répression forte des mouvements d'extrême-gauche et afro-américains. Brûlot politique, le film dresse un parallèle évident entre les années 1930 et son époque. La Grande Dépression est un repère fort pour le peuple américain dont l'imagerie a été fixée depuis longtemps par la puissance de films majeurs (Les raisins de la colère, Wild Boys of the Road, Les temps modernes) et d'une iconographie célèbre (Dorothy Lange), époque noire de misère et de répression politique.

Les années 1930 est un repère récurrent pour le cinéma des années 1970 (Bonnie and Clyde, notamment), il sert non seulement d'évocation historique mais surtout de réservoir formel et, recyclant l'imagerie d'une époque, le cinéma du Nouvel Hollywood, signe son allégeance aux maîtres en même temps qu'il signale des équivalences qui l'inquiètent et procurent aux road runners un horizon historique et politique.

Il serait difficile de découvrir ce qui déjà dans Bertha Boxcar annonce de l'œuvre à venir de Scorsese, tant cette œuvre est diverse et foisonnante. On y perçoit néanmoins cet intérêt pour les gangsters et la marge. La marge est éminemment un sujet cinématographique et le rapport à l'ordre, qui, chez Scorsese est surdéterminant (qu'il soit celui de la police ou de la mafia), structure le film qui n'a d'alternative que la fuite. L'occupation d'un lieu – du cadre – est immédiatement une menace et il ne peut y avoir de plan fixe. Le début en donne l'illusion pourtant où, en une scène concise et éloquente, Scorsese, refusant le mensonge du plan d'ensemble, filme différents groupes, saisis chacun dans son cadre et l'action va trouver sa cohérence, le film sa structure et son propos politique au moment du crash de l'aviateur. Un univers divisé par les tâches et les affinités, se trouve ainsi ordonné politiquement, ici dialectiquement par le tragique d'une chute. La conscience politique naît d'un mouvement de compassion, ce qui chez Scorsese est déjà significatif. Incontestablement, le parcours du personnage de « Big » Bill Shelly est christique et sa fin est éloquente à cet égard, évidemment (jusqu'à son voyage qui a la forme d'une croix dont les axes seraient Alabama-Arkansas, Memphis-Baton Rouge). Mais la force de Scorsese est de placer l'imagerie chrétienne dans un contexte marxiste. La chute initiale montre à la fois symboliquement la chute du ciel, ontologie chrétienne, en même temps qu'elle affiche son mouvement politique, dialectique marxiste. Et au personnage de Bill de parcourir son chemin de croix et d'assumer, à l'image, la rédemption politique d'un prolétariat en souffrance. Le personnage est ainsi traversé de phases de doute et d'errance où l'interrogation éthique se substitue nécessairement à la métaphysique, en cela qu'il s'agit pour le syndicaliste d'orienter sa réflexion dans la direction d'une pratique permettant l'émancipation de tous, ainsi son statut de hors-la-loi le dérange. C'est pourquoi cette vie de fuite lui répugne : « je ne suis pas fait pour cette vie-là. » Systématiquement, il y a chez lui cette tentation de s'installer et de trouver le cadre, ce qui le conduira à sa perte. C'est que contrairement au vagabond, le marxiste réclame le champ et la parole. C'est ainsi que Rake, lorsqu'il rencontre Bertha, ne parle pas et est en fuite.

Le propos de Scorsese s'enrichit d'une volonté totalisante où les enjeux sont exposés dans leur complexité. Le film traite donc de la femme, du noir, du syndicaliste et de l'aventurier – toutes, catégories en lutte à l'époque de la sortie du film. En lutte, c'est-à-dire, revendiquant son existence, sa légitimité, son cadre. Trouvant son harmonie dans la nécessité de la lutte, le groupe ne préexiste pas à la prise de conscience de cette nécessité. C'est ainsi que Von et Bertha se retrouvant à la fin du film dans un bar pour noirs, les choquent par leur intimité. C'est en cela que le film affirme son marxisme, il montre que la cause est un fait politique, qu'elle transcende les distinctions de sexes et de couleurs, dans un devenir prolétaire. Or, ce devenir-là leur étant fermé, ils n'ont de possibilités que hors la loi.

Le parcours de Bertha Thompson est un parcours initiatique où la fille devient femme en une série d'aventures et de rencontres, selon le principe du road movie. Et la maison close qui l'attend au bout de la route, Oz perverti (dont la phrase que prononce Bertha « don't pay attention to the man behind the curtain » est un clin d'œil), est son devenir prolétaire à elle. C'est que, force de progrès et moralement légitime, le prolétaire est un statut indigne, historiquement ; c'est sa révolte qui lui rend ce que l'histoire lui a pris de dignité.

Il faut encore parler du chemin de fer, unité de lieu qui condense les éléments disparates de la tragédie et structure formellement le film. Ouvrier cheminot, Bill s'oppose dialectiquement à son patron Sartoris, et la ligne de chemin de fer est tant la direction d'une fuite dans son parallélisme que la figure d'une démarcation dans sa perpendicularité. Ainsi l'essentiel des voyages est-il effectué en train et le train à plusieurs reprises permet à Bertha de se cacher aux yeux de ses poursuivants, s'en situant de part et d'autre, et de leur échapper. Le bout du chemin voit le train s'échapper en même temps qu'il acte l'échec de la lutte et l'impossibilité pour Bertha d'accrocher le wagon (boxcar) qu'elle laisse partir avec son amour crucifié et ses espoirs anéantis.

Et c'est enfin qu'on comprend que tout le trajet de ces personnages était un acte de désir duquel ils tiraient leur force, qui était leur moteur et que la mort n'est la rédemption de rien, mais l'arrêt simple d'un mobile.