Dans sa première partie, Bloodshot prolonge la réflexion entamée par le RoboCop de Paul Verhoeven notamment, soit l’écartèlement de l’homme-machine entre d’une part la technologie qui le maintient en vie et augmente ses performances motrices et physiques, d’autre part ce fond irrépressible d’humanité qui le raccorde à ce qu’il était auparavant, un être humain doté de sentiments et engagé dans une histoire.

La bonne idée du scénario est de recourir au souvenir comme à une matière première, un domaine à exploiter afin de garantir l’engagement total du soldat dans les missions qu’il effectue : les hommes à abattre sont ainsi des variations autour d’un psychopathe, variations engendrées informatiquement et susceptibles de varier autant de fois qu’il le faudra. La blessure intérieure, qui ne peut être pansée pour de bon, est utilisée à des fins lucratives, elle relève d’une entreprise plus large de perfectionnement technologique où l’on perd un bras pour « en recevoir un meilleur ».

Ce que met en scène le film, derrière ses bastons, c’est cette course à la performance qui obsède aujourd’hui nos sociétés contemporaines. Aussi, les premiers exploits du soldat transformé s’apparentent à une attaque bestiale, assez proche des films d’horreur : le tunnel est recouvert de farine aux allures de neige et de brouillard, les faisceaux de lumière rouge contrastent avec le bleu de l’éclairage de secours ; nous sommes dans The Thing, et le monstre est là, il tue sans état d’âme.

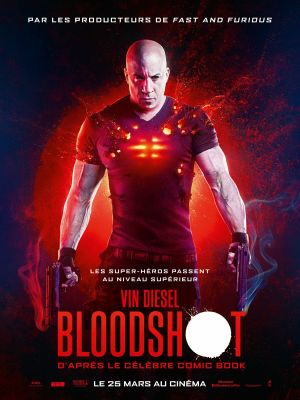

Dans sa première partie donc, Bloodshot compose un personnage victime de la guerre puis devenu tueur à gages livré à domicile, antihéros brutal et mécanique aux antipodes de ce que laissait présager le long métrage. Mais ne parlons pas trop vite. Car la suite évacue son propos pour restaurer cette tendance qui gangrène aujourd’hui le cinéma d’action, la marvelisation de son antihéros qui, après s’être révolté, lutte contre les méchants et redevient un héros gentil. Le support d’origine est un comic book, certes. Mais fallait-il à ce point reproduire les codes de l’écurie Disney, au point de former une ligue de combattants avec le geek blagueur, la belle nana et le gros bras ? Le système technologique grâce auquel le personnage principal est revenu à la vie apparaissait d’abord comme une maladie qui rongeait son âme en le poussant à commettre des crimes malgré lui ; il devient une attraction à la Terminator, où seule comptent l’icône, la belle image.

En outre, le traitement réservé à la compagne du héros (l’une des deux seules femmes du long métrage) la place dans une situation détestable, fait d’elle un objet de marchandage puis de désillusion amoureuse : elle ne dispose d’aucune profondeur, d’aucun rôle sinon celui de la femme versatile qui change de compagnon comme de pyjama, et qui n’exprime visiblement aucun remords.

Bloodshot a donc une bonne idée de départ qu’il troque contre de l’action régressive et charcutée par le montage, contre le recyclage frénétique des tics de mise en scène chers à ce type de productions – ralentis, séquences cartes postales, fétichisation du héros de guerre –, contre un éloge paradoxal de la force technologique à force de se complaire dans des combats frénétiques qui n’ont pour autre fonction que de divertir, de faire spectacle.