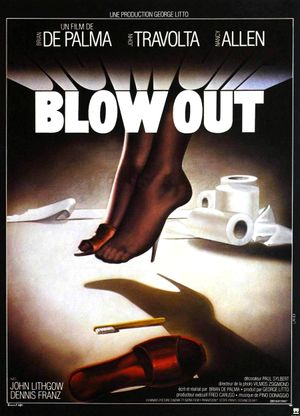

Blow Out commence par des images, dans un internat pour filles assez lubriques, qui auraient très bien pu appartenir à une suite direct-to-dvd de Carrie : avec ce plan-séquence parodiant celui du célèbre Black Christmas, un des films fondateurs du slasher, Brian De Palma s'amuse à manipuler le spectateur, comme il manipulera l'image et sa signification tout au long de l’œuvre. Car, plutôt que sur l'horreur, Blow Out se fondera d'abord sur un autre genre depalmien, ancré dans sa filmographie que ce soit avec Scarface ou Le Dahlia Noir : le film noir, ses moult ruelles, femmes fatales, machinations inquiétantes et détectives solitaires. Pour autant l'introduction désopilante du film n'est ni vaine ni purement comique, bien au contraire elle construit tout le rapport de l’œuvre à son art (même à travers cette obscure série B), le cinéma, et à son genre donc, le film noir.

Cette séquence est bien sûr d'abord une forme d'introduction du personnage de loser qu'interprète John Travolta, récupéré après Grease par De Palma bien avant Pulp Fiction. Il interprète ici un modeste preneur de son, travaillant sur de ridicules suites de films d'horreurs. L'introduction de personnage devient alors rapidement introduction de la verve auto-référentielle de l'œuvre. Peu surprenant finalement quand on sait que le film noir a toujours été quelque part le genre américain le plus cinématographique, si l'on peut se permettre ce pléonasme, prenant souvent racine dans la sève hollywoodienne, Los Angeles, usine à rêves urbaine et destructive. Le réalisateur ne fait donc que reprendre un aspect du genre. Mais avec cette approche il le détourne davantage : si Boulevard du Crépuscule constatait déjà le crépuscule des rêves, les glorieuses stars d'hier ne laissant derrière elles que pâles copies vidées de leur vie, Blow Out se situe alors dans le post-apocalyptique, le cinéma d'exploitation se substituant à la superproduction. L'image s'est comme vidée de son sens.

De la même manière, l'approche et le titre apparaissent comme un détournement, si ce n'est un remake, du Blow-Up de Michelangelo Antonioni. On peut alors se demander pourquoi l'appareil photo de ce dernier, capturant le crime et parfaite illustration de l’œil-caméra voyeuriste a priori, est ici remplacé par la bande sonore, évoquant bien moins le septième art, tout en rappelant déjà trop Conversation secrète, le film palmé de Francis Ford Coppola qui s'inscrivait déjà dans le sillon d'Antonioni. C'est que, s'occupant bien moins d'objets symboles, De Palma se centre avant-tout sur l'exécution du film, sa forme, lui qui est célèbre pour ses split-screens, fragments d'images se démultipliant, reformulant la fiction, jusqu'à perdre justement toute notion de réalité.

Ici, la bande sonore, plutôt que l'appareil photo à image fixe, fragment unique, laisse éclore toute l'importance du montage. Elle donne ainsi occasion à de nombreuses scènes de montages comme actions scénaristiques, que ce soit lorsque Travolta remet en scène le crime ou même quand, en reflet morbide, il doit s'occuper de la post-production et des cris en particulier du film dans le film, tout autant qu'elle semble agrandir l'importance du montage, celui de Blow Out, comme action en elle-même. C'est ainsi Brian De Palma, qu'on pourrait très bien voir en personnage du film, autre maniaque ensevelit par une pile de pellicules, qui, par le montage, va remodeler le son et, surtout, le lier à l'image et créer la fiction. Une fiction comme débordante d'une réalité omniprésente. Car le voyeurisme du film et la puissance morbide de son image ne concernent alors pas que les personnages: c'est le cinéaste qui en constitue le centre évident, par le montage. La thématique du long-métrage, en apparence simple amas de rouages du film noir, apparaît finalement ainsi grandement personnel, pour lui qui fut particulièrement marqué par l'assassinat de John F. Kennedy : devant l'abondance de preuves, de témoignages et de théories, l'individu devient metteur en scène. Sans lui il n'y aurait que bandes sonores. Ainsi, si le split-screen s'efface souvent dans Blow Out, laissant place à de simples superpositions, il n'a jamais été aussi essentiel, notamment lors de la première écoute, quand la tête stupéfaite de Travolta se voit soudain transportée sur les lieux du crime. Comme par magie.

On le voit donc, dès l'introduction en mise en abyme, le cinéma est un objet en lui-même de la fiction, la puissance évocatrice de l'image, et de l'image en mouvement surtout, étant placée à un tel paroxysme qu'elle pourrait ici révéler un complot d'ordre national. On retrouve donc encore plus le film noir, au-delà de la figure de femme fatale qu'incarne plus ou moins Nancy Allen, dans l'obsession visuelle et sonore de Travolta le plaçant dans la droite lignée des détectives devenus paranoïaques. Mais, tout au long du film, de la même manière que les images et sons détournés se mêlent, De Palma le mélange au film d'horreur, comme pour rendre encore plus évidente l'impossibilité de pureté du genre dans les années 80, les frontières poreuses qui lient l'imaginaire collectif. C'est ainsi que s'introduisent subrepticement des séquences de pur slasher, comme contaminées par le genre, le criminel souhaitant camoufler le meurtre d'une témoin indésirée dans ceux d'un maniaque sexuel.

En effet, après cinquante ans de film noir, le genre s'évide, se décentre : la fin des double séances et donc la baisse du nombre de films de série B auront notamment provoqué sa chute. Le choix des cinémas X, derniers piliers de la série B quelque part, comme lieu de travail de l'apprenti détective, n'est de ce point de vue là pas anodin. L'énergie du genre se mêle donc à celles, plus neuves, du film d'action policier plus largement (Heat en 1995), du film d'horreur, ou même de la science-fiction avec Blade Runner l'année suivante. C'est alors logiquement que ces amusantes séquences ramènent l’œuvre aux frontières d'autres genres.

Mais elles intègrent également le film dans une réalité: la machination n'est plus qu'une simple figure complotiste, sombre fiction grandiloquente inventée par un obsessionnel à la Travis Bickle, elle est aussi environnée de simples faits sordides, comme ceux de ces crimes à la limite de l'inutilité scénaristique, fioritures du réel.

La clôture du long-métrage achève l'assemblage, dans ce plan tourbillonnant qui mêle le drame personnel au national, les flamboyants feux d'artifice semblant comme célébrer une justice perdue d'avance.

Blow Out, que ce soit donc par son rapport à l'image, sa mise en abyme du montage ou son mélange de genres, peut sembler ainsi résolument postmoderne. Tout dans le film rappelle comme une mort de la fiction, qui se perd dans toutes ces couches d'images, ou du film noir, dont il ne resterait que des personnages de loser ou de prostituées à la place des détectives et des femmes fatales, qu'un studio de montage installé au-dessus d'un cinéma pornographique à la place des grands entrepôts de Hollywood. Il ne faut pas pour autant simplifier la démarche de Brian De Palma: certes, le cinéaste modernise le genre, il ne perd pas cependant son éternel essence. Un des moments clés de l’œuvre est ainsi celui de la révélation du faux film produit sur l'accident : les machiavéliques orchestrateurs du complot faisant mentir l'image, Travolta décide de révéler ce qu'il en est réellement. Faire sortir la vérité des images, voilà bien ce que fait Brian De Palma avec Blow Out. Certes, on connaît la célèbre réponse du cinéaste à Jean-Luc Godard : mais si le cinéma est condamné au mensonge, son geste de recherche n'en perd rien, au contraire, il en gagne toute sa valeur.