Projet faramineux que constitue Boyhood. À la base, il y a l'idée un peu folle d'un réalisateur un peu fou : filmer, pendant douze ans, la vie d'un garçon et de sa famille. Point. Quatre jours de tournage par an, à raison d'un mois de montage ensuite. Un budget de 200 000 $ par an, depuis ce mois de juillet 2002. Plus qu'un investissement incroyable, "Boyhood était un acte de foi", comme se plait à le rappeler Richard Linklater, l'homme un peu fou à l'origine de cette entreprise unique. Non seulement pour le studio producteur mais aussi et surtout pour tous les acteurs. Car si La patience vient à bout de tout, nul doute que le retour sur investissement (et notamment cet Ours d'Argent récolté à Berlin) allait forcément être moindre pour toute l'équipe du film. Il n'empêche : Boyhood est un bijou de cinéma.

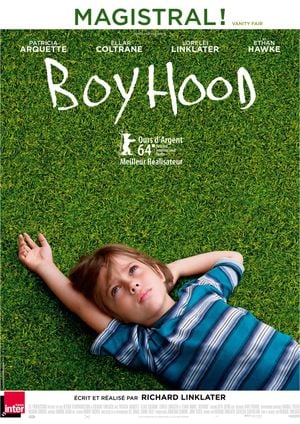

Du premier plan - Mason allongé dans l'herbe, le regard vers le ciel - jusqu'au dernier - une merveille dont on ne dévoilera rien ici - le film ne cesse jamais de servir son ambition principale : raconter la vie, telle qu'elle était, telle qu'elle est, et telle qu'elle sera. De l’insouciance à la prise de conscience adulte, le temps passe, des moments de vie avec lui. Ces moments - tantôt émouvants, tantôt drôles mais toujours justes - sont captés d'une manière remarquable par Linklater, qui pose constamment un regard tendre et fasciné sur ce qu'il filme. Des querelles frères/sœurs idiotes, des voyages en voiture, des balades en forêts sont autant d'instants de vie qu'on ne nous montre que trop rarement au cinéma et que le film offre, avec une inconsciente et fascinante sincérité. Bien aidés par un scénario plus structuré qu'il n'y paraît et par un sens aiguisé pour le dialogue, les acteurs donnent moins l'impression de jouer leur rôle que de jouer leur vie. Et pour cause : Boyhood épouse l'âme de son spectateur, évoque son souvenir et touche en plein cœur. Rarement l'on avait vu un film aussi universel.

La société Américaine des années 2000 et ses mutations en toile de fond, bien sûr. Mais le film se rapporte à tellement plus que cela. Comment ne pas s'identifier, lorsqu'en plus, il multiplie les références à la pop culture des dix dernières années ; de l'attente de Star Wars et de Harry Potter, à la vieille GameBoy SP, en passant par les refrains de Brintey Spears ou de Vampire Weekend entonnés à tue-tête : c'est une décennie d'histoire que l'on revit avec plus ou moins de plaisir, en fonction de l'âge auquel on a grandit. Même la guerre en Irak et l’effervescence provoquée par l'arrivée au pouvoir d'Obama sont abordés, là encore avec une vitalité rare et une mélancolie paradoxalement positive et grave. Au-delà de cela, Boyhood évite l'écueil de tous les clichés insupportables (le premier baiser, la première fois...) avec une simplicité débordante et frappe en plein dans le mille lorsque Olivia, la mère de Mason, éclate en sanglot à l'idée du départ de son fils à la fac et lâche cette si belle phrase : "J'imaginais simplement qu'il y aurait plus que cela". On lui reprochera ici ou là de traîner en longueur, mais en réalité, le film aurait pu durer 24 heures qu'il n'aurait rien perdu de sa valeur, tellement sa charge émotionnelle - jamais pathos ou tire-larmes - se rapporte à la nôtre.

Miracle cotonneux à la crédibilité incroyable, Boyhood est un film unique(ment) sur la vie, jamais vu au cinéma, et que l'on n'est pas prêt de revoir, tant il semble inimitable. Jamais l'on avait aussi bien filmé le temps qui passe.