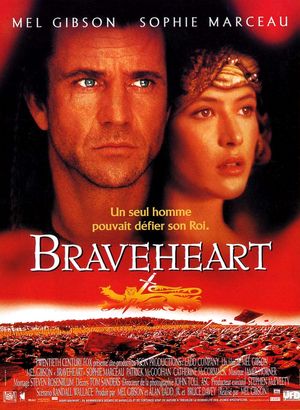

En ce premier samedi soir de février, mon lecteur bluray réclame du sang. Ca arrive, il est comme ça, Rodrigo, insatiable. Bien que lui en ayant déjà fourni une légère dose avec "Zombieland", je me vois contraint d'en rajouter une couche. Je me tourne donc vers un film de puta madre, une oeuvre aux couilles tellement velues que même Chewbacca a fait sa mijoré devant, bref, un film de mecs qui en ont de grosses, j'ai nommé "Braveheart", second long-métrage du Gibson cinéaste après le délicat "L'homme sans visage". Pas un truc de tafioles, quoi.

D'emblée, le Gibson nous fait savoir que pendant les trois prochaines heures, il se torchera avec toute véracité historique, l'histoire étant de toute façon écrite par les vainqueurs au détriment des vaincus. Une belle pirouette qui ne l'empêchera pas d'être taxé de révisionniste (une constante dans sa carrière) par certaines personnes n'ayant visiblement pas compris que le cinéma est de toute façon affaire de fiction et de point de vue.

Davantage que de faire plaisir aux professeurs d'histoire, ce qui motive le beau Mel est de rendre hommage à une figure historique qu'il admire et qu'il interprète ici avec toute la conviction et la fougue nécessaire, de rendre son héros plus grand que grand, d'en faire un martyre de la liberté, de l'enrober d'une aura carrément christique il est vrai parfois excessive. Par ce choix casse-gueule, le cinéaste créer une cohérence dans son oeuvre (que l'on adhère ou pas) et annonce déjà sa future "Passion du Christ", sorte de petite soeur de "Braveheart".

Poussant à son paroxysme une brutalité déjà esquissée dans des monuments comme "Conan le barbare" ou "Le dernier des Mohicans", Mel Gibson donne un nouveau souffle à l'épopée hollywoodienne, lui rend toute sa fureur et sa folie guerrière, plongeant le spectateur dans un maelstrom de sang et de corps décharnés le temps de quelques batailles époustouflantes mises en boîte par une équipe technique que l'on ne peut qu'applaudir.

S'il s'égare parfois (la pseudo-romance incohérente avec cette cruche de Marceau, scandaleusement rythmée au son d'un love theme censé être réservé à Wallace et à sa défunte épouse; le final too much...), Mel Gibson tire le maximum de paysages naturels absolument somptueux et d'une direction artistique aux petits oignons, livrant un film épique et furieux, traversé d'un romantisme et d'un lyrisme à pleurer, illustré à merveille par la magnifique partition de James Horner. Mission accomplie, Rodrigo a l'air repu et heureux.