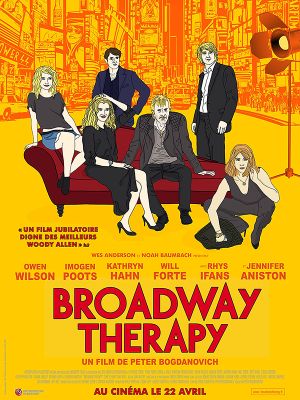

uand Broadway Therapy a débarqué sur la pointe des pieds, cannibalisé par le rouleau-compresseur Avengers : Age of Ultron (et dont il fait office de contre-programmation quasi parfaite), l’affiche avait de quoi intriguer. Quand un des réalisateurs essentiels des années 70 s’offre une plongée dans le vaudeville haut de gamme en compagnie de quelques noms bien séduisants de la comédie US, ça ne peut qu’intriguer.

Son réalisateur, Peter Bogdanovich, 75 ans et toujours vert, revient aux affaires presque quinze ans après sa dernière réalisation, Un parfum de meurtre. Quinze ans, c’est long pour les jeunes générations, pour qui le nom de Peter Bogdanovich n’évoque au mieux que cet excentrique pédant qui imite le perroquet en chantant le nom de Willem Dafoe dans How I Met Your Mother. Ou Les Soprano, s’ils ont été bien élevés. Le dandy du Nouvel Hollywood avait-il encore son mojo, même sur courant alternatif, comme c’est le cas aujourd’hui pour pas mal de ses camarades de l’époque ?

Il faut préciser néanmoins qu’au milieu de la floppée de téléfilms et biopics inconnus dans nos contrées qu’a signé Bogdanovich ces deux dernières décennies, l’histoire de She’s Funny That Way, atrocement retitré Broadway Therapy dans le vain espoir d’appâter deux ou trois fans hardcore de Bradley Cooper et Jennifer Lawrence sans doute, est assez particulière. Depuis la fin des années 90, l’homme derrière La Dernière Séance, La Barbe à papa ou On s’fait la valise, docteur ? (on savait nettement mieux traduire les titres en VF à l’époque), vivote autour du projet. À l’époque, il veut Cybil Sheperd et John Ritter dans les rôles-titres. En 2003, le cinéaste est même invité comme guest sur la série de ce dernier, Touche pas à mes filles. Quelques heures plus tard, John Ritter est terrassé par une crise cardiaque, juste avant ses 55 ans. Il a fallu près de dix ans pour que deux des héritiers de Bogdanovich, Wes Anderson et Noah Baumbach, convainquent le vieux lion de se remettre en selle.

Parenthèse refermée, cette longue période de gestation se retrouve dans le script co-écrit avec son ex-épouse Louise Stratton, imaginé à l’époque où Woody Allen (ne cachons pas la proximité stylistique, y compris musicale) aligne coup sur coup Maudite Aphrodite, Tout le monde dit I Love You et Harry dans tous ses états. Un film dont l’héroïne est prostituée, un autre aux accents choraux où tout le monde est un peu lié avec tout le monde, et un troisième aux forts accents méta où réel et littéraire se dégoulinent réciproquement l’un sur l’autre. Ça tombe bien, Broadway Therapy est un peu tout ça.

Mais loin de jouer les simples copistes, Bogdanovich insuffle une ironie post-moderne assez déstabilisante et bienvenue à ce qui n’est sur le papier qu’un banal marivaudage, et qui, ce qu’on peut regretter, ne sera jamais plus que ça. Le mari, l’épouse ignorante, les amantes dans le placard (en l’occurrence ici dans les salles de bain d’hôtel), l’ami envieux… en ajoutant le collègue intéressé, le vieillard libidineux ou la psy allumée. Bogdanovich la joue finaude : moins que la structure, c’est un peu à tout le reste auquel il s’attaque par la tentation du débordement. Telle une tour de Jenga, il empile pièce après pièce des étages qui s’emboîtent tellement parfaitement qu’ils semblent ne jamais vouloir tomber malgré leur équilibre précaire.

Sans pervertir les codes et passages obligés du marivaudage avec son ballet de révélations, de coïncidence trop grosses pour être vraies et de quiproquos scéniques, Bogdanovich l’emporte en saturant son intrigue à tous les niveaux : narratifs, esthétiques et référentiels.

L’une des très bonnes idées du film est de créer une galerie de personnages si hétéroclite qu’elle ne peut qu’en devenir pragmatiquement dysfonctionnelle. Il y a les hommes moyens, médiocres même, avec leur physique qui semble traverser les époques, les toujours impeccables Owen Wilson et Will Forte. Il y a les reliquats presque anachroniques d’époques disparues, un juge au bord de l’obsession maladive et un privé grotesque tout droit sortis d’une parodie de Raymond Chandler par Mel Brooks, incarnés par les incroyables Augustin Pendleton et George Morfogen. Et il y a les produits de notre époque, les plus carnavalesques et névrosés, et les plus intéressants sans doute. Ceux-là, ce sont la psy plus misanthrope qu’un artiste du Quartier Latin (excellente Jennifer Aniston, qui reprend un rôle prévu pour Olivia Wilde, un choix plutôt bénéfique même au vu du résultat) et la prostituée-muse qui mérite à elle seule son petit encart. De l’accent à couper au couteau d’Isabella au titre exagérément pédant de la pièce répétée, Une nuit hellénistique, et aux déguisements ridicules du détective, tout participe d’un effet de dissonance perpétuel qui déroute avec plaisir.

Le plus savoureux d’entre eux réside dans la pièce centrale du puzzle, celle autour tout la mécanique s’enclenche, et qui symbolise à elle seule tout ce qui fait le sel deBroadway Therapy. En apparence, Isabella n’est qu’une variation de plus autour de la vieille lubie du combo acteur/muse/prostituée, perpétuée par les intellectuels encore bloqués à l’époque de la Rome antique. Sauf qu’Isabella a trois noms différents, tous à la limite du crédible, et est un génie de la scène. Plus encore, on comprend vite que des Isabella, il en existe des tas, en gros toutes les escorts que l’on peut croiser dans le film. Une nouvelle fois le motif est éclaté, dispersé, distancié avec un art dont on ne sait s’il relève du pastiche ou s’il a déjà basculé dans la parodie.

Broadway Therapy met à l’épreuve la saturation du signifiant. La caméra ne cesse de bouger, est toujours occupée, frénétique, la parole ne s’interrompt jamais. Tout est intrigue, tout fait action et même les respirations (les apartés avec la journaliste) prennent rythmiquement sens. Au niveau référentiel également le film déborde dans tous les sens, et pas uniquement par son namedropping assumé. Hanté par l’âge d’or hollywoodien, Lubitsch et la comedia dell’arte, Broadway Therapy est une déclaration d’amour aimablement et généreusement cinéphilique. Du Tarantino en veste en tweed, carré Hermès et mocassins à glands, presque.

Dans de telles conditions, on ne s’étonnera guère que tout ce beau monde ait visiblement pris un joyeux plaisir à s’écharper face à la caméra. Kathryn Hahn y décroche possiblement son meilleur rôle sur grand écran, tandis qu’Owen Wilson prouve une fois de plus que peu peuvent rivaliser avec lui pour jouer les artistes lunaires et déphasés. Quant à la jeune Imogen Poots, ses délicieuses minauderies affectées pourraient effectivement faire tourner la tête de n’importe qui dès qu’elle pointe le bout de son nez (qu’elle a joli, d’ailleurs). Elle parvient même à ne pas nous faire regretter que Brie Larson, initialement prévue au casting, n’ait pu tenir ses engagements.

On peut considérer que cette sur-saturation générale peut se retourner contre le film, toujours sur la brèche au risque de s’éparpiller. Et en dépit de sa malice, il reste un petit objet assez inconséquent, n’appartenant à aucune époque. Mais la générosité qui se dissimule derrière ce foutoir généralisé est tellement rafraîchissante qu’on s’abandonne à l’évasion sans le regretter une seconde. Appliqué mais joyeux, savant mais léger, mineur mais exubérant, Broadway Therapy est le fruit acidulé et juteux de ses propres paradoxes.

A lire sur Cinématraque