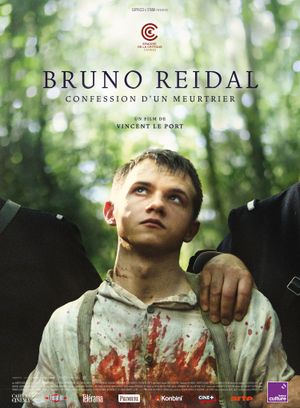

Bruno Reidal, confession d’un meurtrier éclate dans une frénésie violente et sanguinaire. Alors que la caméra opère un mouvement circulaire dans une forêt anodine du Cantal, elle surprend soudainement la décapitation de François Raulhac, un enfant de 12 ans, par Bruno Reidal (Dimitri Doré). La mise à mort est hors-champ. Vincent Le Port se concentre sur le visage du paysan séminariste de 17 ans qui se révèle dans la monstruosité morale de son acte. Par ce geste originel, il sort de sa condition d’anonyme que lui impose l’appartenance à la paysannerie du début du XXe siècle. À travers le regard du professeur Alexandre Lacassagne (Jean-Luc Vincent) chargé de réaliser un rapport médical, la société intellectuelle française reconnaît son existence. Cobaye psychosociologique, il est d’emblée défini par sa corporéité : « 1m62, 50kg, apparence délicate, carrure faible… ». Littéralement mis à nu, il se meut en bétail sacrificiel, déjà condamné, semblable au cochon égorgé chaque année chez les Reidal dont le cinéaste saisit dans le regard une certaine sensibilité. Dans la frontalité déséquilibrée (par la présence d’une estrade appuyée grâce à la caméra de Vincent Le Port) du face-à-face entre Bruno et le corps médical, le jeune homme est à la fois l’antagoniste (moral et social) et le protagoniste (narratif) d’un récit qu’il doit se réapproprier.

Lorsque l’interrogatoire se confronte au caractère taiseux du condamné, le professeur Lacassagne lui manifeste qu’ « [ils ne sont pas ses] juges » et qu’ « [ils doivent] tout savoir ». Libérant le récit de toute moralité, cette annonce permet une bascule dans une nouvelle vérité dépassant la simple factualité policière. Le professeur propose à Bruno de retracer dans un journal sa vie et les événements qui ont conduit à la mort de François Raulhac. Par le biais de l’écriture d’abord factuelle (son milieu social, sa famille) puis poétique, Bruno se libère – non dans le sens d’une franchise chrétienne expiatoire, mais dans la démonstration sincère, car ressentie, d’une perversité assumée. Bruno Reidal est une œuvre qui se dissèque elle-même à l’instar des multiples degrés de confession de son protagoniste. À travers ses écrits énoncés en voix-off, Bruno n’est plus uniquement le sujet du regard des médecins (et par extension du spectateur.rice), il devient l’acteur d’un récit qu’il contrôle entièrement. Vincent Le Port transcende le fait divers pour livrer une cartographie mentale à la première personne, territoire fertile pour le jeu magnétique de Dimitri Doré.

Récit d’apprentissage, Bruno Reidal narre la découverte conjointe de la sexualité et de la violence chez Bruno, dont les frontières sont brouillées par un viol subi à l’âge de 10 ans par un berger de passage. Ainsi, le désir s’érige à la fois en tant que pulsion sexuelle et soif de domination. L’École, seul espace de sociabilité, devient alors le réceptacle de cet éveil (homo)sexuel contraint par une jalousie maladive envers les plus brillants. Cette jalousie se restructure, dès l’entrée au séminaire où il fréquente – par le biais d’une bourse – les jeunes bourgeois locaux, autour d’une dimension socio-économique. La jouissance sexuelle et/ou mortifère réside uniquement dans la possibilité d’inversion des rapports de domination préexistants permise par la possession, voire l’humiliation, de l’autre. À travers l’angélique Blondel (Tino Vigier), son comportement obsessionnel prend une tournure sacrée : faisant de l’objet désiré une entité sacro-sainte. L’impossible refoulement de ce double désir charnel inconciliable avec la foi chrétienne conduit Bruno à trouver une victime sacrificielle.

Reprenant la forme circulaire des obsessions (« tuer », « se masturber », « Blondel ») de Bruno Reidal, Vincent Le Port met en scène une nouvelle version du meurtre initial de François Raulhac. Sa présence physique dans cette variante ne lui donne paradoxalement aucune singularité aux yeux de son meurtrier. À son tour, il n’est qu’un « bon pâtre de campagne » en référence au viol de Reidal. Alors que Bruno contemple la tête tranchée du jeune garçon comme un trophée, l’exultation du meurtre – sa jouissance quasi-érotique – se dissipe pour laisser place, dans le silence de la forêt, à une déception cruelle. Cet acte unique met fin au désir du meurtrier, par sa confrontation à l’implacable réel, dont l’excitation résidait dans le fantasme d’une domination suprême : pour Bruno Reidal, « les scènes de meurtre sont […] pleines de charme ».