Vu en version Director’s Cut

Pour comprendre Nightbreed, et plus largement la carrière de Clive Barker, il est important de revenir sur le personnage. C’est un artiste touche à tout qui débute en tant qu’auteur tout en se vendant en tant qu’escort pour subvenir à ses besoins. Une situation qui le pousse à explorer ses désirs et qui développe en lui une appétence pour le sado-masochisme, faisant de facto de lui un freaks, un paria à la sexualité débridée dans une Amérique en pleine révolution des mœurs. Ses penchants expliquent son goût pour l’horreur fétichiste, et la genèse de la saga Hellraiser faite de cuir et de douleur, où il fait ses débuts derrière la caméra. Il passe de l’écriture au cinéma, du comics à la peinture, du jeu vidéo au théâtre, mais toujours avec cette imagerie qui est intimement liée à son expérience personnelle des nuits citadines. Maintenant que le personnage est campé, nous pouvons pénétrer dans l’univers de Nightbreed.

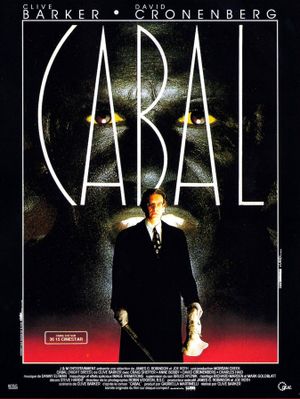

Le film démarre dans un in media res confus, alors que Aaron fait des cauchemars et se réfère à un docteur inquiétant (David Cronenberg, pas étranger au body horror) qui semble l’utiliser comme cobaye dans une quête ésotérique. D’emblée l’écriture pêche, on ne sait pas vraiment ce qu’on fout là, balancé au cœur du récit sans réelle justification autre que de gagner du temps de pellicule. Les personnages sont creux, leurs interprètes tout autant, et on peine donc à s’intéresser aux enjeux présentés. On s’emmerde donc pendant la première moitié du film, Barker gardant les créatures promises pour la seconde et amenuisant par la même occasion la patience de son audience.

Puis démarre un enchaînement non-stop de monstres aux designs très réussis, tout en prothèses et maquillages palpables et dont Le Règne Animal semble s’être inspiré pour l’hybridation des hommes et des animaux. Le bestiaire est garni, le monde caché se révèle tel un marché de chez Guillermo del Toro qui aurait rencontré les bas-fonds martiens irradiés de Total Recall, et enfin le charme opère. Alors que seule la musique fantastique de Danny Elfman nous mettait en confiance jusqu’alors, l’image vient remercier notre endurance. 1990 oblige, toute cette esthétique est désormais affublée d’une patine un chouilla kitchoune, mais elle reste singulière et fouillée.

Barker nous montre sa cour des miracles à la fois émerveillante et terrifiante, pour mieux amener sa destruction par une Amérique réactionnaire, faite de rednecks racistes qui déballent leur arsenal de guerre comme on montrerait sa verge à son voisin pour lui montrer qu’on est un bonhomme. L’institution et les ruraux conservateurs en prennent pour leur grade avec cette foule enragée et décérébrée qui s’attaque à ce qui est différent. Si la persécution des freaks est montrée sans finesse, dans un brasier destructeur où la seule voix de la raison chez l’assaillant est celle d’un flic noir que personne n’écoute, elle n’en est pas moins efficace. La peuplade sous-terraine qui ne demandait qu’à copuler en paix se fait marcher sur la gueule, avant de trouver en leur Aaron ressuscité un guide vers la révolte, vers une répartie violente qui crache à la gueule du pacifisme face à l’oppression.

Nightbreed est un film à charge, un pamphlet bercé d’érotisme et de cauchemars qui rejette en bloc le conformisme sous toutes ses formes, jusque dans l’aversion latente aux religions de son auteur mise en avant par la figure du prêtre supposément là pour aider qui devient ange vengeur une fois le pot aux roses découvert. Quel dommage que toute la mise en place soit si laborieuse tant le payoff est délectable. Barker n’est pas un très bon réalisateur, mais il possède un univers fascinant, où transpire une vie singulière qui ne demande qu’à s’exprimer.