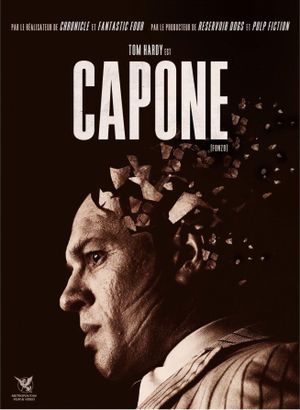

Un étrange sentiment persiste après le visionnage de Capone. Celui de ne pas savoir si on a adoré, détesté ou tout juste apprécié le film. Il faut dire qu’il s’agit d’une oeuvre assez atypique à la fois dans son approche formelle que narrative : le récit démystificateur et halluciné de la dernière année de vie du célèbre patron de la pègre. Car il s’agit ici pour Josh Trank moins de satisfaire à l’exercice traditionnel du biopic que de livrer le portrait allégorique d’un homme sombrant dans la démence et ne se souvenant plus de qui il est.

Capone, le plus célèbre gangster de l’histoire, Capone, le patron de l’Outfit, Capone, le monstre sanguinaire, responsable de nombre de morts et de massacres tels celui de la Saint Valentin, devient ici un homme vulnérabilisé par la honte et la maladie.

La première scène du film est en ce sens assez éloquente : le personnage n’est déjà plus que l’ombre de lui-même, jugé du regard par un enfant dont le réalisateur nous fera plus tard douter de la réalité et qui semble désolé de voir le légendaire gangster se vautrer dans la fange. Assigné à résidence, menant une vie de pacha qui s’ignore et entouré des siens, « Fonse » sombre aussi vite dans la déchéance physique et mentale qu’il perd rapidement tout sens de la réalité.

A 48 ans, le gangster atteint de démence due à la neurosyphilis ne reconnait plus ses proches et perd toujours plus la mémoire. Pis, victime des bribes de souvenirs atroces de sa vie de meurtrier et hanté par le fantôme d’un ami sacrifié, l’ancien gangster à moitié fou se regarde et se condamne du haut de ses derniers instants, incapable de croire à la réalité du monstre qu’il a été.

Autour de lui, ses proches, épouse, fils, frère et anciens hommes de main le couvent d’attention et le protègent. Plus de lui-même que des flics en planque qui l’espionnent sans relâche, convaincus qu’il joue sa maladie. Tous veulent connaitre l’endroit où le gangster a caché 10 millions de dollars. Et tous se heurtent à la démence et à l’amnésie d’un homme qui ne sait même plus répondre à l’appel de son nom.

Pourtant l’ancien Capone semble toujours vivre en lui, notamment dans ses accès de violence et ses délires meurtriers. Il est ainsi d’autant plus difficile de savoir si ses proches restent auprès de lui par amour ou par intérêt. Les regards que posent son épouse ainsi que leur fils sur lui semble trahir une certaine détresse vis-à-vis du patriarche tant aimé, autrefois craint et respecté, et qui s’efface lentement sous leurs yeux. Il y a aussi ce personnage lointain, ce fils énigmatique et illégitime que Capone semble regretter sans le chercher. Le film sera traversé de plusieurs tentatives d’appels du jeune homme qui ne pourra dire un mot au combiné.

La portraiture est aussi pathétique que fascinante et se rapproche par son isolement tragicomique à celle du Bronson de Refn, autre criminel à la vie singulière et autrefois campé lui aussi par Hardy. Dans une alternance étrange de réalité et d’illusions, Josh Trank s’emploie à détruire l’image du célèbre mafieux, parfois par le biais d’éléments humoristiques (la fameuse carotte en guise de cigare) pour mieux faire ressortir la réalité de la maladie dont il a souffert. Formidablement campé par un acteur habitué au jeu de la folie, mais dont on se fera une opinion bonne ou mauvaise de le voir ainsi grimé, le Capone de Trank n’a rien de grandiose ni de redoutable, il se chie dessus, se balade en couches et l’arme au poing, s’émerveille devant Le Magicien d’Oz et s’étouffe avec des carottes. L’approche pourrait paraitre facilement irrespectueuse, elle est pourtant surtout rédemptrice.

Dans sa démence, Alphonse Capone ne peut croire en sa propre légende, et ses souvenirs lui font porter un regard sévère sur l’image du terrible caïd qu’il était. Coupé de sa propre identité, il ne peut trouver de repos dans ses derniers jours et ne cesse de se révolter, de brailler comme « un canard que l’on égorge » et de se condamner.

Assis seul et livré à sa détresse solitaire, alors même que sa famille se prépare à sa mort et à la misère, l’ancien caïd s’isole toujours plus et n’accorde plus le moindre regard à quiconque. Finalement, il ne se rendra même pas compte que son « autre » fils, depuis longtemps perdu de vue, viendra le rejoindre à ses côtés. Et c’est en sentant la chaleur de sa main se refermer sur la sienne que le gangster semblera peut-être trouver enfin la paix.

Capone n’est pas une oeuvre facile à interpréter. Il n’a rien d’un film de gangsters lambda où l’on iconise la figure mafieuse au détriment de tout sens moral. Josh Trank ne s’intéresse que peu à cet archétype surexploité et lui préfère de loin l’analyse psychologique d’une figure historique tristement connue qu’il malmène ici pour mieux la désacraliser. Cela en emmerdera certains, les déçus d’un film qu’ils imaginaient tout autre et qui mettront à l’index les nombreuses inconnues du récit (les motivations du docteur Karlock, la scène d’amour de Johnny) ainsi que les allusions symboliques au passé rêvé de Capone (les fameux tableaux champêtres) qui ne nous sont ici jamais clairement explicitées. D’autres au contraire apprécieront l’audace du cinéaste et de sa vedette et salueront l’étrange singularité d’une oeuvre hélas passée inaperçue et déjà trop mésestimée.