Les Prédateurs

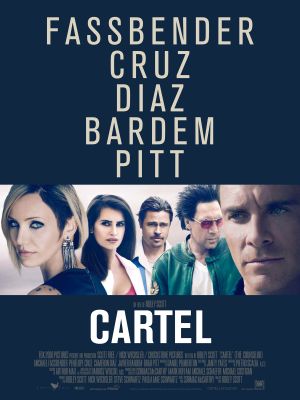

Cartel, thriller bavard sur le narcotrafic particulièrement mal-aimé à sa sortie, juché dans la filmographie de Ridley Scott entre les fresques spatiales ou bibliques – voire les deux à la fois - Prometheus (2012) et Exodus : Gods and Kings (2014), est un film de paradoxe. Se voulant holistique sur le monde de l’économie illégale des plus riches, c’est pourtant le plus petit budget de Scott depuis Thelma & Louise (1991). Il se paye néanmoins bon nombre de têtes d'affiche (« Fassbender, Cruz, Diaz, Bardem, Pitt » comme liste l’affiche), mais tous sonnent creux. Scott filme de larges étendues ou des villas luxueuses, mais tout semble étriqué. Les hommes se disent fous amoureux de leurs femmes, mais ne parlent que de sexe. Et mal. L'argent flotte dans l'air, échangé comme la drogue en sous-main des dialogues, mais jamais filmé dans sa matière.

De gros plans à paysages désertiques, Scott peint un microcosme particulièrement désincarné d'un capitalisme souterrain, qui se tisse entre penthouses et hangars poisseux. Scott cadre petit, enferme des visages dans son cadre et une pénombre omniprésente, crée le film d’une société en vase-clos – les "antagonistes", le cartel à proprement parler côté mexicain, n’est jamais vraiment montré. Il ne filme pas tant des lieux que les arcanes ; suivant les pas du personnage de Michael Fassbender, on bondit au raccord d'un pays à l'autre, dans l'indistinction d'une toile de fond urbaine métallisée. De l’autre côté, les étendues mexicaines d'un jaune malade s'étendent à perte de vue, terrain désertique étendu par des panoramiques répétés suivant de gauche à droite, d'une direction à l'autre, un véhicule arrivant du fond du champ puis s'éloignant de la caméra dans des cadres de départ et d'arrivée en miroir avec la route en ligne de fuite. Il délite l'espace, la progression, pour n'en garder que l'impression de mouvement, de circulation, les mécaniques de transfert.

Scott filme un monde sans âmes. Un peu à la manière de Cosmopolis, sorti un an plus tôt, où David Cronenberg d’après Don DeLillo transformait le vocabulaire des ultra-riches en logorrhée quasi absurde, Cartel organise avec froideur un ballet de discussions plus ou moins absconses. Contrastant avec la crudité des quelques images de mort (un corps, auparavant sublimé, jeté sans ménagement dans une décharge), le scénario de Cormac McCarthy (écrivain dont l’œuvre avait notamment été adaptée au cinéma dans le No Country for Old Men des frères Coen) compose des échanges de formules creuses sur le sens de la vie, comme parade sociale d’individus spécialisés dans le brassage d'air. Le titre français gomme en partie l’ambiguïté du statut des personnages, aux fonctions relativement indistinctes. Le "Conseiller" du titre original, personnage principal d’avocat autrement anonyme (Fassbender), en est l'expression pure, poste de façade dont semble autant compter le cachet que le travail effectif, quasiment pour ses clients un accessoire d’ostentation – voir le look de Bardem, avec cheveux fixés en pointes, faux bronzage, lunettes bariolés et costumes clinquants made in Versace - au même titre que leur décoration d’intérieur.

La scission est nette entre occidentaux oisifs, aux loisirs prédateurs (des guépards lâchés à la poursuite de lapins) et environnements post-modernes dépersonnalisés (« post-modern bullshit » comme disait Vincent Hannah, le personnage d’Al Pacino dans Heat), et la matérialité ocre et acre du Mexique, avec extérieurs très contrastés et intérieurs humides dont la caméra s'attarde sur la matérialité. Ironiquement, les deux mises à mort les plus élaborées du film consistent à séparer la tête du corps : ici dans le montage d’introduction, le Conseiller et sa future femme sous les draps, et, en montage parallèle, des travailleurs mexicains anonymes chargeant de la cocaïne dans des camions. Là où une mère mexicaine, cliente du Conseiller, s'inquiète du sort de son fils, les ultra riches échangent des potins et ne cherchent in fine qu'à exploiter les failles des autres à leur avantage - financier. La conclusion du film révélera d’ailleurs la vraie nature des relations qui les unissent, fondées sur des dynamiques de domination. Ce qui intéresse dans les diamants, comme nous l’apprend le personnage de Bruno Ganz, ce sont leurs éventuels défaut, et Fassbender de les scruter attentivement comme lui et les autres prédateurs se toisent, conversent avec une fausse légèreté intéressée. Un babillage creux en forme de jeu de mort, où les pulsions sexuelles se convertissent en pulsions monétaires.