Si j'en juge par le nombre d'analyses disponibles sur le net ou sur SC, Ce jour-là est un film mineur de Raoul Ruiz. Cette pénurie me peine car j'aurais bien voulu qu'on éclaire ma lanterne sur ce film mystérieux en diable. A l'instar d'un David Lynch ou d'un Peter Greenaway, le Chilien aime se montrer obscur. Il ne s'agit pas seulement d'une posture mais du désir de solliciter l'inconscient du spectateur. Dans le bonus du DVD, le toujours passionnant réalisateur aux allures de brave paysan explique qu'il a tourné des scènes d'hallucinations de son héroïne qu'il a ensuite décidé de ne pas laisser dans son film. Il s'est rendu compte que ces scènes étaient plus présentes par leur absence que s'il les avait laissées. On pourra résister à cet ésotérisme, mais il y a tout de même là une idée puissante. Elle éclaire aussi la démarche du cinéaste, qui consiste à fragmenter le récit, à s'éloigner du rationnel pour mieux creuser un sillon fécond en chacun de nous. Dès lors, c'est une question de curseur : si le spectateur se sent complètement perdu, pas sûr que la mayonnaise prenne... C'est un peu le cas ici.

Ruiz a expliqué avoir voulu partir d'une intrigue classique de film noir. A la mort de sa mère, la jeune Olivia devient l'unique héritière. Problème, elle est mentalement déséquilibrée. Il faut donc détourner la succession vers des gens plus sensés. Le veuf (Piccoli) étant de surcroît lourdement endetté, il va échanger l'héritage contre ce passif, enjoint en cela par un mystérieux serviteur de l'Etat. Pour éliminer Olivia, ledit serviteur va libérer un psychopathe et l'envoyer au domicile de la belle. Mais la folie va réunir le tueur et sa victime. Tout le monde va mourir sauf Livia et son protecteur Treffle (Jean-François Balmer). Et Emil, le tueur.

Seuls les purs survivront. La folie préserve de la dégueulasserie humaine : magouilles, cynisme, voracité, dans lesquels se complaisent les ultra riches. Ce n'est pas un hasard si le film se déroule en Suisse, le pays à la façade très propre sur soi, qui dissimule l'argent de toutes les vilénies dans des comptes numérotés. Dans le bonus du DVD, Ruiz raconte un bon mot sur le pays : "En Suisse, il n'y a pas besoin de police car tous les Suisses sont des flics. Pas de délit d'opinion car les Suisses ne pensent rien. Pas besoin de prison car la Suisse est une prison". La fameuse neutralité helvétique est exprimée par le duo d'inspecteurs qui enquêtent sur l'évasion d'Emil. Leur tactique ? Ne rien faire. D'ailleurs, ils sont déjà débordés, comme ils l'expliquent au patron du café dans lequel ils passent leurs journées (le savoureux Jacques Denis, vu chez Rozier) : il y a trop de repas dans une journée... Les camions militaires sillonnent les routes, mais il n'y a rien d'autre à faire que de circuler dans ce pays bien sous tous rapports.

Dès lors, tout ce qui déroge à la conformité n'a pas sa place dans la société. Il manque un accent et un "e" final au prénom du tueur (on pourra voir un clin d'oeil à l'Emile de Rousseau, l'enfant éduqué comme il faut) et Olivia est nommé Livia. Lorsqu'Emil se met au piano, il interrompt comiquement le célèbre arpège du prélude de Bach à la 7ème note. Puis, c'est Livia qui prend le relais, chantant l'Ave Maria de Gounod en coupant les mots faute de souffle. La présence de ces deux-là est déstabilisante pour la société suisse : un cycliste qui circulait tranquillement ce jour-là (ou plutôt la veille de ce jour-là) dans la belle scène d'ouverture nimbée de brouillard, tombe lorsqu'il passe devant Livia. Qui s'y frotte s'y pique : tous ceux qui approcheront le couple insane en seront pour leurs frais. Ruiz les réunit en un banquet macabre, l'une des images qui trottait dans sa tête et a impulsé en lui le projet.

Alors que tout le monde s'agite pour faire aboutir le plan d'élimination de Livia, le couple se rapproche au gré des cadavres qui s'amoncellent. Livia accueille d'emblée avec intensité l'arrivée chez elle du tueur, aperçu la veille : elle est persuadée, en effet, que ce jour-là sera le plus beau de sa vie puisque les "runes" l'ont dit. Emil se fait beau pour la rencontre : on le voit se raser comiquement devant la porte. Il commence par vouloir accomplir la mission qu'on lui a inculquée et se lance à sa poursuite dans les escaliers. L'image se déforme, comme si cette scène était anormale. De fait, par la suite, les deux vont se découvrir âmes soeurs. Tout le monde se fait zigouiller par l'impulsif Emil, mais un sort spécial est réservé à Roland, le frère incestueux de Livia : une course poursuite presque enfantine entre deux salles bordée d'un couloir, dont Emil sort, bien sûr, vainqueur. Le costume d'Emil comme la robe de Livia se constellent de sang.

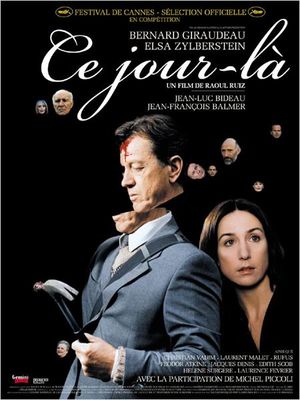

Emil et Livia ont chacun leur folie mais elles sont complémentaires : le visage empreint de candeur d'Elsa Zylberstein exprime sans cesse un enthousiasme doux, quand celui de Bernard Giraudeau est creusé, ridé, et son attitude toute de raideur. Tous deux m'évoquent l'opposition Camille Claudel / Rodin. C'est par la danse que les deux se rapprochent : une première fois de façon exubérante, une seconde de façon plus sensuelle, un petit tableau séparant leur visage, le tout sur un concert de sonneries de téléphone !

En principe, le fou perd car il n'est que dans l'instant présent. Au billard, l'adjoint de l'inspecteur Raufer (Jean-Luc Bideau, à la puissance comique intacte) gagne car il anticipe les coups suivants quand son patron vit simplement le moment. Dans le monde sonnant et trébuchant du calcul et des manoeuvres, l'adepte du Carpe diem n'a aucune chance. Ruiz a voulu lui en donner une par son film. L'hécatombe qu'il nous donne à voir est shakespearienne, mais ce sont les purs qui triomphent. Une sorte de happy ending détourné.

On retrouve dans cet opus les marques du style Ruiz : plans magnifiques (ici par exemple Emil côtoyant une statue, une ombre les séparant), caméra tournant lentement autour des personnages, travellings qui traversent des cloisons, têtes soudainement en très gros plan, objets insolites qui s'imposent, laissant l'arrière-plan flou. Je n'en ai pas toujours senti la justification, par exemple au bistrot, quand des aliments aux couleurs vives accaparent l'écran. Il faut aussi déplorer quelques maladresses : un peu de mousse à raser restée sur les tempes d'Emil qui disparaît dans une même scène, des tâches de sang sur son visage trop vite évacuée, les mains immobiles de Giraudeau au piano alors qu'on l'entend jouer, des macchabés autour de la table pas crédibles une seconde. Mais la principale faiblesse du film est sans doute son caractère abscons. C'est aussi sa force, puisque Ruiz produit de ces films "à combustion lente", pour lesquels l'acte de rédiger une critique fait découvrir une richesse insoupçonnée lors du visionnage. Bergman, Renoir, Lee Chang-dong ou Satyajit Ray sont aussi de cette trempe-là. Voilà qui place notre homme en trés bonne compagnie.

7,5