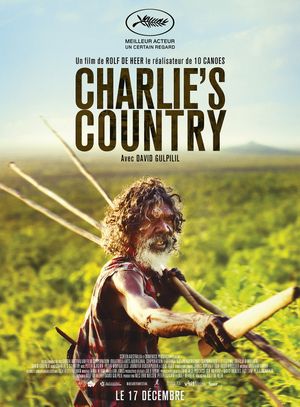

No country for old (and black) men.

L’Australie possède, comme l’Afrique, son histoire et ses cultures ayant provoqué de nombreux remous dans les siècles antérieurs. Les aborigènes d’Australie, premiers colonisateurs du continent avant l’invasion des britanniques, se sentent encore aujourd’hui, pour certains, sévèrement méprisés par la population dominante. Et si ce "Charlie’s Country" attire une curiosité certaine, la principale raison en est à l’évidence son genre cinématographique fort éloigné du grand biopic académique, préférant se centrer sur un personnage contemporain - et contre toute attente, comique - se dressant contre la population blanche avec, semble-t-il, pour objectif d’éviter de tomber dans le petit drame sentimental convenu surplombé d'un grand film à discours.

Rolf de Heer tente cependant, malgré lui, de se ranger des deux côtés de son conflit platement mis en scène, dosant sommairement les caractéristiques sociales des deux peuples. Entre sursauts comiques et retombées plus dramatiques, le petit jeu du film se voulant malin ne révèle finalement qu’une artificialité cherchant à masquer le substrat originel du propos. "Charlie’s Country" ne franchit ainsi jamais le pas espéré, y compris dans ses rares séquences d’onirisme d’une naïveté exaspérante n’ayant pas leur place dans l’histoire de Charlie, se voulant à la fois dure et légère, ponctuée par une discrète mais inutile bande son.

Lorsque le film prend le virage d’une sorte de récit initiatique avec l'exil incontournable de Charlie vers Sydney (l’un des points forts du film réside précisément dans cette manière qu’a le personnage de s’approprier le continent, envers et contre toutes les règles pour se faire comprendre du peuple), l’aventure prend enfin forme, détonne par son contraste saisissant entre la vie sauvage de Charlie (qui n’a néanmoins rien du ridicule de celle de Mathieu Kassovitz chez Cédric Kahn) et le fade urbanisme des grandes villes australiennes. Charlie tente à sa sortie de l’hôpital de contaminer à son tour ce nouvel univers, malgré sa taille et son apparence qui ne parviennent au grand jamais à l’effrayer suffisamment pour l’engager dans un éventuel repli. La détermination de Charlie arrive à ce moment du film à une sorte d’apogée, venant enfin renforcer notre empathie et notre fascination pour le personnage jusque-là trop surlignée et démontrée par des événements prévisibles. Si la première partie de l’histoire de Charlie avec les policiers de son village peut d’abord faire sourire, elle ne trouve jamais la force de suggérer autre chose de ce qu’elle montre, instaurer une réflexion moins banale et déjà vue que celle qui nous est présentée.

Car la vie quotidienne de Charlie demeure paradoxalement la matière la plus intéressante du film. Cette fameuse chasse au buffle (trop rapidement montrée) ou les passages nous traduisant sa sereine solitude n’occupent qu’une partie mineure de l’intrigue. Plutôt que de rechercher un aspect documentaire et réaliste dans l’environnement filmé, le cinéaste multiplie les conflits entre les deux peuples dans un but purement fictionnel, avec semble-t-il parfois une certaine peur à nous dévoiler face à face sa perception subjective de la chose. D’objectivité, le film n’en est que trop constitué, et bascule lors de sa deuxième partie dans un naturalisme ne demeurant jamais inintéressant en soit, mais nous promenant dans des contrées déjà explorées, cherchant à asséner une morale puante n’ayant d’autre effet que d’annuler toute la singularité du personnage de Charlie, pourtant magnifiquement interprété par un acteur au physique mystérieux, imposant, et au jeu naturel le faisant presque passer pour un non professionnel. Il porte à lui seul, par son visage à la fois ravagée, compréhensible et impénétrable, la promesse d’un film choc. N’en subsiste finalement qu’une émotion tout aussi éphémère que forcée.