Le fil rouge et le rire jaune

Mon professeur d’écriture scénaristique nous l’a martelé au tableau : avant de songer synopsis, pensez personnage. Creusez-le. Aimez-le. Donnez envie de l’aimer. Rêvez-le. Laissez-le vous surprendre. C’est à sa demander si Lisa Barros et Glenn Leyburn - réalisateurs de Cherrybomb - n’étaient pas assis dans le fond de la salle, ce jour-là. (La réponse est non. En revanche, il y avait Alice de Lencquesaing.)

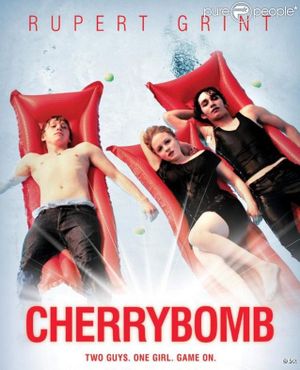

Car Cherrybomb, avant d’être une histoire faiblarde, c’est trois adolescents que tout oppose. Un premier de classe, une mal aimée et un fils de drogué. La salade de fruits est celle-ci : ces Messieurs s’éprennent de Madame et le carrousel amoureux tourne, tout au long du film, sans jamais prendre parti. On l’a déjà vu, on ne s’en étonne plus.

L’intérêt véritable de la narration réside dans l’enfermement des décors. Trois maisons et une salle de sport. Un espace réduit, un peu étouffant et facilement dramaturgique ; la chose pourrait se voir transposée en pièce de théâtre. Et nous voici donc, à défaut de voyager, à accompagner les personnages au plus près. On tourne avec eux dans une boucle perpétuelle, que l’on devine destructrice ; on les voit errer dans le quotidien des vacances d’été. Ce sont, à mon sens, les histoires les plus efficaces : celles qui voient une ritualisation s’effriter progressivement. Des situations, devinées habituelles, prennent une autre teinte, un peu malsaine et pessimiste et installent une tension implicite. « Implicite » car Cherry joue beaucoup du non-verbal. Les envois de textos, moteurs des changements de décors, sont en effet retranscrits à l’écran. Intimité du texte, décortication de la communication, le film relie constamment le spectateur aux trois personnages et ne le laisse, finalement, jamais seul face à un protagoniste bien défini. En cela, c’est bien joué.

Le mât blesse pourtant dans le traitement des noeuds narratifs. L’histoire avance par saccades, par « situations » - justement - entassées les unes sur les autres et tend vers un final mou, sans aucune catharsis et passablement bâclé. (Je vais spoiler, attention.) Le meurtre du père de la donzelle est une pirouette facile, sortie de nulle part. Frappé à la tempe lors d’une bagarre, il libère le trio d’un personnage gênant et débarrasse l’histoire d’une intrigue secondaire. Problème : la trame principale a déjà filé son cercle de Mobius et ne peut rebondir. Alors le film prend fin. Brusquement, parce qu’il n’y a plus rien à raconter. Une vague morale sur l’amitié et le générique s’emballe.

Le meurtre, ce climax de tous les jours. Cette solution désespérée pour pimenter un cul-de-sac. Je reproche à Cherrybomb de n’avoir pris aucun risque. D’avoir engagé trois bons acteurs et de les avoir abandonnés au bord d’une piscine, parce que désolé les gars, en fait, c’était pas une si bonne idée.

C’était peut-être mieux de ne rien faire du tout.