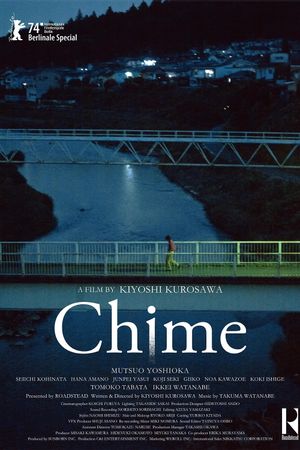

L’annonce de Chime, premier moyen-métrage marquant le retour de Kiyoshi Kurosawa, nous faisait croire au retour du cinéaste japonais aux débuts de sa carrière, au thriller horrifique des années 90 et à sa fascination pour le malaise au sein de l’image. De fait, la recherche d’un son hypnotique et la folie de cette recherche évoquent naturellement Cure (1997) et Kairo (2001), deux des plus grandes œuvres de Kurosawa, en tant que films manifestant la modification de la conscience par des images, des images surgissant au sein du système filmique comme la marque d’un mal étranger. Étranger dans sa forme même (c’est l’image numérique de Kairo qui impose sa virtualité), ou dans une volonté spécificatrice (celle de l’hypnose dans Cure, traitant la flamme d’un briquet comme une image au sein de l’image, une donnée cadrée qui menace de contaminer la globalité de l’image). Chime, si ce n’est un retour en arrière, serait alors une dérivation, une extension qui bifurquerait du surcadrage (la multiplicité des images au sein d’un cadre dont l’unité est faillible) à l’ouverture du cadre par le son.

Cependant, le son n’a jamais été non plus mineur chez Kurosawa. Kairo, aux côtés de ses fantômes numériques, fera toujours au spectateur l’effet d’un murmure, un

« Taskete » d’autant plus terrible qu’il semble directement adressé à lui, contaminé : déjà alors le son est ouverture du régime de l’image.

Mais là où Chime bifurque c’est quand sa libération sonique s’opère précisément dans un régime d’image fermé, plus encore hermétique voire vidé dans sa transparence. Son introduction en cuisine est une mise en scène d’un espace clos, contrastant avec l’urbanité singulière qui marque le thriller chez Kurosawa, un régime d’autant plus fermé que le milieu aseptisé de la cuisine, professionnelle, est celui de reflets (tables, ustensiles, casiers) qui tous enferment l’espace tout en pointant vers un ailleurs, le vide. Ce régime d’image, c’est tout simplement sa propre négation. On comprend dès lors l’importance du son, dont le motif serait précisément d’ouvrir une brèche vers l’image dans le hors-champ. Ne serait-ce pas là le laboratoire de Kurosawa, tel un physicien (à la Berlinale, il a parlé d’expérimentation), attendant une réaction purement matérielle du son sur l’image ? Mais voilà que Chime se distinguerait radicalement de ses prédécesseurs, comme si l’image contemporaine, après l’émerveillement du virtuel, n’était plus capable de s’actualiser de façon autonome.

Évidemment la question est toute autre. En fait, l’ouverture sonique n’est pas même pas ici ce qui est capable de révéler une image, de percer les troubles névrotiques ou de façon générale de faire avancer l’œuvre. Son évocation est davantage, comme le carillon, une ritournelle guidant le film dans ses méandres, sans le constituer : le son peut construire l’image, mais il n’est pas l’image. Cette construction est une recherche, dont aucun aboutissement n’est attendu, car l’aboutissement est ailleurs. Quand le mystère du carillon est lancé, Kurosawa l’élude immédiatement en assassinant son instigateur, de telle sorte qu’il sape tout topos horrifique et ouvre véritablement le film à sa matière. Le son n’est plus présent qu’en recherche fantomatique, en spectre, celui de la modernité environnante.

Alors, Chime n’est plus une dérivation des thrillers de Kurosawa, mais une progression directe. Une progression car le dévoilement de l’image ne s’y fait plus, ni par le son, ni par l’artifice de l’élaboration d’un surcadrage, mais dans un surgissement autonome qui est celui du régime hermétique lui-même. Sans le son comme ouverture, ne reste que le régime fermé. L’idée d’un désaxement prend toute son importance : Kurosawa ne cherche pas à faire dériver le film, il ne fait qu’observer cette dérivation en tant qu’elle est phénomène nécessaire au sein du régime. La transparence de l’image y est fondatrice.

L’image de Chime n’est pas un ailleurs, ni une intériorité, il s’agit de quelque chose d’autre, d’un espace interstitiel. L’image du couteau en est exemplaire. En tant que tel, le couteau est de ces objets desquels il est facile pour le réalisateur de créer de la fascination, de la fascination angoissée dans la perception. À ce titre, Kurosawa ne fait que prolonger le motif hitchcockien de la création du suspens par le regard, ce qui lie le spectateur aux protagonistes et confère le questionnement inquiet : va-t-il saisir le couteau (on pense à l’analyse de Rohmer sur fameuse scène d’Agent secret) ? Mais la perception de l’image n’est ici que le constat de possibilités. La question serait plutôt, qu’est-ce qui actualise ces possibilités ? Qu’est-ce qui fait que le personnage va saisir le couteau ? Qu’est-ce qui fait des personnages de Kurosawa des meurtriers ? Or, c’est là que la transparence se distingue de l’ailleurs, car de fait, contrairement à l’hypnose de Cure voire de Kairo, elle ne renvoie que directement à la matière de celui qui la perçoit, tout comme l’image du couteau, même et surtout quand aseptisée, renvoie au reflet de la conscience de celui qui le regarde, et à sa matière qui se fait bloc devant lui.

Est-ce donc que chacun chez Kurosawa est un meurtrier qui attend son reflet ? La violence de son œuvre pourrait être la marque d’un simple nihilisme. Mais ce serait détourner la question, ramener Kurosawa à des vues morales réductrices. La question n’est de toute façon pas celle d’une nature humaine, mais d’un devenir. Il ne s’agit pas de se limiter à la figure de la psychopathie, mais de comprendre la violence avant-tout sous le problème de la conscience, et de sa matérialité exposée dans la transparence.

C’est ainsi que de l’espace hermétique de la cuisine on revient à la ville, à l’urbain comme marque d’une conscience à la schizophrénie moderne généralisée. Au sein de l’urbain se développent des espaces spécifiques, porteurs de conditions qui se manifestent à différentes échelles : le restaurant, lieu de contractualité et d’aliénation par la domination du salariat, le domicile familial, autre lieu de contractualité, et autre source d’aliénation par la charge conjugale et parentale. D’une conscience individuelle, on passe logiquement à celle de la sphère sociale, qui la détermine, et démultiplie les représentations. On pense à ces courts passages dans lesquelles c’est l’épouse qui se reflète en des images, objets tristement prosaïques que ces amas de cannettes qu’il s’agit de vider comme autant de preuves d’un mal-être se réalisant dans la surconsommation jaillissante. Espaces, consciences se font donc interstices. Ces interstices sont tout précisément car, entre les consciences, entre l’intime et le collectif, ce sont eux qui font pont, eux qui annoncent en même temps le dérèglement dans la matière.

La fin est un autre interstice. Mais un interstice d’autant plus révélateur qu’il renoue avec le numérique tout en positionnant le spectateur. Le personnage principal observe sa caméra de surveillance connectée, image d’un numérique quotidien, hautement matériel. Hong, dans La Femme qui s’est enfuie, en tirait déjà récemment parti pour sa force de dévoilement du réel. Kurosawa en fait la marque de l’interstitiel, en ce que ce cauchemar de pixel, indéterminé, informe et au mystère étranger n’est précisément pas étranger, mais d’un espace de projection de la conscience, et surtout notre espace de spectateur en tant que, ni dans la réalité, ni dans la fiction, nous dépendons de la projection du personnage.

Après la pétrification, ce dernier ose sortir. Crescendo. Fracas. Mais il n’y a rien : le dehors n’est pas plus que la ville, son quotidien urbain bien identifiable. Alors, le personnage retourne dans son espace. Mais nous, spectateurs, restons à la porte. Nous sommes dans l’espace interstitiel, nous composons une image qui est surtout le reflet de la conscience moderne aliénée. C’est à ce titre que le personnage peut plus tôt nous lancer un regard terrifié, dans une scène stupéfiante où nous occupons par la caméra la position spectrale. Ce regard, c’est un gouffre qui s’observe, c’est un interstice de conscience. Et, au-delà de l’affranchissement qu’évoque Kurosawa en observant les consciences, c’est là le génie de Chime que de saisir l’image et en particulier le virtuel comme interstice, comme reflet structurant, vingt ans après Kairo.

Chime reste finalement une expérience, dont le principe quitte le laboratoire pour saisir toute entière la ville, artifice de société. Kurosawa en parle comme d’un jeu, et les retournements qui le constituent en sont caractéristiques. Mais à ce titre il n’en est pas moins important : comme l’expérience permet de s’ouvrir au réel, Chime est de ces œuvres qui derrière leur simplicité marquent une forme de radicalité nouvelle. Il ne s’agit certainement pas de revenir sur un terrain déjà battu, mais plutôt de voir les possibilités qui n’y ont pas encore été exploitées, celles d’un cinéma horrifique après le numérique. D’un cinéma qui pourrait ressaisir l’image dans sa globalité : qu’y voit-on au fond émerger ?