Alex Garland s'est professionnalisé dans l'écriture (et la réalisation) de dystopie politico-apocalyptique.

Depuis l’écriture de 28 Days Later, Dredd, et plus tard la réalisation de Ex Machina et Annihilation, c'est devenu son sujet de prédilection, sa spécialité.

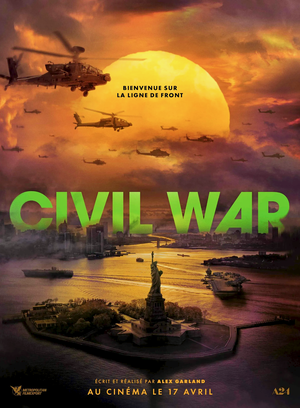

Dans son Civil War, il imagine la Californie et le Texas sécessionnistes, à l'assaut de Washington.

On devine un président clivant (qui exécute ici son troisième mandat) et un contexte politique à bout de souffle, dans lequel l'union a atteint ses limites. Sans que les détails politiques précis soient pleinement dévoilés – et c'est peut-être mieux ainsi, Garland projette la hantise ultime de l'Amérique, la borne idéologique absolue : une nouvelle guerre de Session.

Evidemment au coeur d'un pays lourdement armé et profondément divisé, on imagine vite les dégâts.

La structure scénaristique autorise alors un road-trip dans cette poudrière, dans ce pays en décomposition morale.

Ainsi, un groupe de journalistes et de photographes entreprend de quitter New York pour rallier Washington, déterminé à s’immerger au cœur de l’action, au plus près des rouages d'un pouvoir au bord du gouffre. Leur objectif : rencontrer le président pour livrer un témoignage qu’ils jugent indispensable pour l'Histoire et rendre compte de ces événements politiques majeurs.

Derrière tout ça, Garland a, comme toujours, une idée derrière la tête.

Ce cadre narratif est ici habilement utilisé pour interroger notre rapport à la représentation de la guerre et à la manière dont on en témoigne.

Il nous montre des journalistes en quête d'images choc et sensationnelles, prêts à tout pour les obtenir, quitte à en payer le prix, mettant en danger leur propre vie ou celle des autres. Y compris si ces images trahissent la complexité du conflit qu'elles prétendent refléter.

Pour ce faire, il intègre de superbes clichés en couleur et en noir et blanc, suspendant temporairement le son et l’image pour figer quelque uns des moments vécus par nos protagonistes engagés dans ce road-trip au coeur de la catastrophe en cours.

Un procédé brillant et percutant qui souligne avec force que tout témoignage est forcément partiel, subjectif, momentané, bien incapable de retranscrire l'intégralité du contexte et la complexité des faits.

Il parsème alors son récit de personnages et situations fortes ("What Kind of an American are You?" lancé par un Jesse Plemons figurant un raciste fou) et illustre le jusqu’au-boutisme des folies humaines : celle des miliciens armés prêt à en découdre, mais aussi celle de nos journalistes en quête d'adrénaline et de sensations fortes.

Les dernières séquences au coeur de la capitale fédérale assiégée sont absolument folles, empreintes d'une forme d'hyper-réalisme très réussie.

Pour autant, et c'est souvent le biais chez Mister Garland, ses thèmes de travail et la théorie sous-jacente à l'histoire finissent par dominer les situations, les personnages et le récit lui-même. Il en ressort, des parties assez inégales, parfois désincarnées, sèches dans lesquelles l'exercice théorique prend le pas sur l'émotion, l'intrigue et tout le reste. Ces moments sont incarnés par quelques dialogues un peu lourdingues sur le métier de journaliste et l'incrustation de scènes contemplatives qui permettent, certes, d'appuyer le propos général mais desservent le récit et la tension induite par ce road-trip cauchemardesque. Malgré des performances d'acteurs au top niveau (mention spécial à Kirsten Dunst qui montre de nouveau à quel point elle est une grande actrice), le récit semble donc parfois un peu pompeux, alourdi artificiellement par la volonté 'garlandienne' assez claire de maintenir une intellectualisation poussée de son propre travail.

Un film qui prolonge donc les thèmes d'un Apocalypse Now par exemple, questionnant la manière dont la guerre est retranscrite, parfois esthétisée, et finalement transformée en spectacle.

Vaste programme partiellement réussi. Partiellement. N'est pas Francis Ford Coppola qui veut.