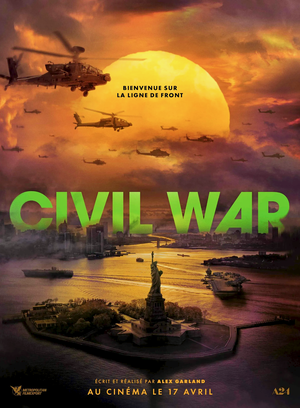

Alex Garland, réalisateur pourtant prometteur, nous livre avec Civil War une œuvre creuse, prétentieuse et soporifique, bien loin du film d’action haletant promis par l’affiche. Entre pseudo-intellectualisme et scènes chaotiques sans âme, voici un road-movie dystopique qui échoue à captiver, noyé dans ses propres contradictions.

Les cinq raisons d’un naufrage cinématographique :

1. Une guerre civile sans enjeu politique

Le film se targue de dépeindre une Amérique déchirée par une guerre civile, mais refuse obstinément d’en expliquer les causes. Pourquoi la Californie et le Texas, ennemis politiques jurés, s’allient-ils contre Washington ? Mystère. Le président, mélange flou de Biden et Trump, reste une caricature sans profondeur. Résultat : un conflit vide de sens, réduit à un prétexte pour enchaîner des images "chocs" sans message. Garland évite toute prise de position, préférant jouer la carte de l’ambiguïté opportuniste, probablement pour ne froisser personne… et vendre plus de billets.

2. Des personnages aussi attachants que des portraits robot

Kirsten Dunst incarne Lee, une photographe de guerre au regard creux et sinistre. Problème : son personnage est aussi émotionnellement plat que ses clichés. Jessie (Cailee Spaeny), la jeune reporter, suit une trajectoire prévisible de l’innocence à la déshumanisation, sans jamais susciter l’empathie. Les dialogues ? Une succession de clichés sur le "devoir de témoigner", servis avec la finesse d’un tract de propagande. Quant aux miliciens, réduits à des psychopathes génériques (merci Jesse Plemons), ils pourraient sortir d’un mauvais épisode de The Walking Dead.

3. Action ? Plutôt un défilé de clichés esthétisants

Attendu comme un film de guerre, Civil War se contente de survoler les combats. Les rares scènes d’action, comme l’assaut final à Washington, sont noyées sous une bande-son assourdissante et des effets visuels tape-à-l’œil, rappelant davantage un clip de rap apocalyptique qu’une immersion réaliste. Entre deux explosions, Garland s’égare dans des plans "poétiques" (une forêt en feu, un marché de Noël en ruine…) qui alourdissent le rythme sans servir le récit.

4. Journalistes ou Zombies ? La déshumanisation en marche

Le film prétend interroger l’éthique du photojournalisme, mais transforme ses protagonistes en spectateurs passifs, presque complices de la violence. Lee et Jessie capturent des atrocités avec la froideur de machines, tandis que le scénario glorifie leur insensibilité comme une "nécessité professionnelle". Une vision cynique qui frôle le mépris pour les vrais reporters de terrain. La scène où Jessie risque sa vie pour un "cliché parfait" résume l’absurdité du propos : un geste héroïque ? Non, juste un prétexte pour un plan esthétique.

5. Un final spectaculaire (ou qui voudrait l’être)… Et désespérément vide

Le climax à Washington, présenté comme explosif, tombe à plat. Entre fusillades mal chorégraphiées et symbolisme lourd (le drapeau américain en flammes…), Garland sacrifie la cohérence narrative pour un spectacle creux. La mort de Lee, traitée avec une froideur clinique, illustre l’incapacité du film à émouvoir ou à provoquer la réflexion.

Conclusion : Un cauchemar éveillé… pour le spectateur

Civil War aspire à être une métaphore angoissante de l’Amérique divisée, mais n’est qu’un exercice de style narcissique. Entre son scénario éparpillé, ses personnages inconsistants et son refus de prendre position, le film ressemble à ces clichés de guerre qu’il prétend dénoncer : beaux en surface, vides de sens. Alex Garland aurait-il oublié que le cinéma, comme la photographie, doit capturer plus que des ombres ?

Note : 1/10 – À éviter, sauf pour les insomniaques en quête d’un somnifère esthétisant.