Il y a des intentions certainement très pures à l’origine de Coldwater, mais tellement passionnées qu’elles ne sont pas dites avec honnêteté. Il y a même sous cette histoire très sensationnaliste, un fond de vérité travesti jusqu’à devenir spectaculaire, pour faire adhérer le plus grand nombre à un message critique qui se veut pourtant réaliste. En témoigne ce carton final, qui fait écho au problème que posent les camps d’éducation aux États-Unis, des initiatives privées souvent, qui fondent leurs business plan sur le mal être de jeunes incontrôlables.

La volonté de mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour se poser la question du bien fondé de tels camps, est forcément légitime. Mais pas avec les moyens dont use et abuse Coldwater. A savoir de l’image choc, une écriture rigide sans aucune nuance, qui cherche en permanence à stimuler la révolte d’une audience qui ne peut que prendre partie pour la jeune victime en perte de repères dont l’histoire est presque racontée à la première personne.

Il aurait fallu poser les bonnes questions, en donnant par exemple la possibilité aux personnes qui peuplent le camp de s’exprimer, ou en s’intéressant aux familles qui envoient leurs enfants dans ce genre d’institution parce qu’elles sont souvent dépassées par les évènements. Car en oubliant ces points de vue, Vincent Grashaw finit par anéantir son message. Il va même jusqu'à le desservir lorsqu’il caractérise l’autorité du camp par un ancien GI traumatisé, adepte de la bouteille, qui n’hésite pas à employer d’anciens frères d’arme au bout du rouleau, pour retrouver quelques sensations, en enfermant des gamins dans une cahute pour une petite séance de torture printanière.

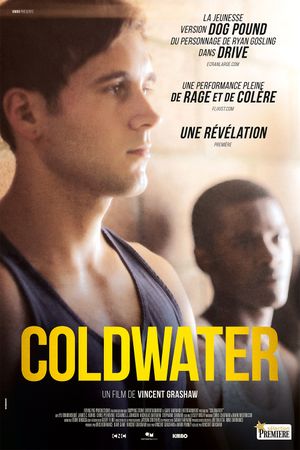

A jongler entre fiction sociale et critique sérieuse, sans jamais choisir son camp, le jeune cinéaste ôte à son film toute prise de position. Résultat, la densité du thème investi s’étiole au fur et à mesure qu’il abandonne son cadre à son acteur principal, certainement casté parce qu’il est le clone parfait du bankable Ryan Gosling (quelle mauvaise idée de jouer à ce point le jeu du mimétisme avec l’acteur, en le plagiant jusqu’à épuisement). Seul personnage un peu développé, il sombre vite dans le cliché habituel du jeune dealer pas trop méchant qui s’est fait rattraper par ses actes et finit, lui aussi, par tourner à vide. A priori, la découverte de l’acteur semble avoir eu l’effet escompté, P.J. Boudousqué a retenu l’attention dans différents festivals. Mais en focalisant sa caméra à ce point sur ce seul personnage, Vincent Grashaw ôte à Coldwater toute chance de sonner juste quand toutes ses composantes se mettent enfin en marche.En témoigne ce final manqué, où les fantômes représentant les frères de bagne du héros se révoltent enfin, lors d’une dernière séquence tellement grossière qu’elle transforme le film en slasher généreux où les exécutions sommaires pleuvent. De quoi surprendre.

Pourtant, pour sa première réalisation Vincent Grashaw soigne ses cadres et contient sa mise en scène. Académique et fonctionnelle, elle sait se faire discrète mais efficace. Le jeune réalisateur ne tombe pas dans le piège courant de l’exercice, qui est souvent propice à un laisser-aller créatif compréhensible, mais difficile à réaliser lorsque l’on ne possède pas encore le bagage suffisant. En l’état, Coldwater est formellement réussi, ni trop tape à l’œil, ni trop anecdotique. Il ne lui manque en fait qu’un point de vue.

Car cette roublardise un peu trop cavalière à laquelle Vincent Grashaw se prête, dans l’unique but de se mettre son auditoire dans la poche, qui consiste à forcer toujours plus le trait dessinant l’autorité d’un camp qui ferait passer celui de The deer hunter pour le club MED (bon, j’exagère, mais c’est limite …), a quelque chose de malhonnête qui, personnellement, me pose problème.

Quant au carton final très sérieux, qui assume enfin pleinement son côté dénonciateur en proposant un fait chiffré, il labélise le film du tampon « histoire vraie » ; comme pour empêcher toute possibilité de contestation (ben oui, tu comprends, des jeunes sont morts dans ces camps, t’es un salaud de pas y croire quand même …), et là, ça ne m’embête plus seulement, ça m’agace gentiment. Grumph !