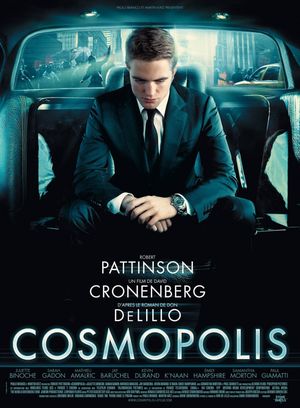

Cosmopolis est un film réalisé par David Cronenberg et adapté du roman éponyme de Don DeLillo paru en 2003 aux Éditions Scribner. Il a été présenté au Festival de Cannes mais en est reparti bredouille, l'essentiel des prix ayant été accaparés par les grands pontes institutionnels et attendus, tels Michael Haneke, pour Amour (Palme d'or), et Ken Loach, pour La Part des anges (Prix du jury). Cela dit, si l'on considère le conformisme dogmatique auquel s'adonne ce festival depuis de — trop — nombreuses années, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un tel joyau visionnaire et iconoclaste ait été écarté des sentiers dorés de la croisette.

Rendons à César ce qui appartient à César : comme précisé en début de critique, il s'agit avant tout d'une adaptation on ne peut plus fidèle du roman de Don DeLillo, sorti 5 ans avant la crise économique mondiale de 2008 et qui constitue à ce titre une véritable prémonition. Le roman, qu'on disait appartenir à cette catégorie d'œuvres inadaptables à l'écran, a été retranscrite avec brio par Cronenberg. Mais attention : ceux qui considèrent le divertissement comme vocation première du cinéma risquent de ne pas s'en remettre ! Car Cosmopolis s'adresse avant tout à notre cervelle : quand on repense à cette horde gémissante de jeunes filles en fleur venues assister à l'avant-première pour respirer le même air que celui recraché par Robert Pattinson, à contre emploi total dans ce film étant donnés ses antécédents, on a de quoi rester perplexe... Les commentaires qui affluent par centaines sur le net sont un autre indicateur intéressant : dans l'immense majorité des cas, les internautes attribuent au film des notes extrêmes (1 ou 10), témoignant une disparité rarement égalée.

Cosmopolis est une œuvre majeure de l'analyse de notre époque et, par voie de conséquence, du capitalisme, de ses acteurs et de ses lois. Dans un registre semblable, le dernier film à avoir suscité en moi un tel émoi et une telle incompréhension (concernant la réaction des autres, critiques et amis) fut Fight Club, de David Fincher. Beaucoup se sont focalisés sur ce qu'ils prétendaient être un éloge de la violence, sur fond de schizophrénie, sans saisir la dimension critique de l'aliénation sociale générée par la sphère consumériste de nos sociétés modernes. Je repense aussi au film de Jean-Luc Godard, Pierrot Le Fou, interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie, en 1965, pour « anarchisme intellectuel et moral. » D'une manière générale, une œuvre qui suscite autant de récriminations ne peut pas être foncièrement mauvaise...

Pourtant, depuis les années 2000, David Cronenberg — un des réalisateurs contemporains que j'affectionne tout particulièrement — semblait s'engager sur la pente descendante du talent et de la créativité, si l'on exclut le mémorable A History of Violence de 2005. Existenz m'avait paru bien trop consensuel dans son genre (surtout après l'excellent Crash, qui m'avait procuré autant de plaisir que le désormais classique Vidéodrome) ; Les Promesses de l'ombre furent bien fades (et ne les tinrent malheureusement pas, leurs promesses) ; et A Dangerous Method, pas complètement dénué d'intérêt mais bassement académique, quasiment scolaire, m'avait laissé de marbre.

Heureusement, Cosmopolis arriva. Je tiens à le préciser d'emblée : je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas avoir apprécié ce film. Soit parce qu'on ne l'a pas compris et qu'on s'est heurté à un mur (il n'est pas affiché de manière ostensible qu'il s'agit d'un film salement intello), soit parce qu'on est réfractaire au mode de communication basé sur la représentation et à la suggestion (thèmes chers à David Lynch), soit parce qu'on a été victime d'une bande-annonce mensongère (qui semblait dépeindre un film d'action digne du dernier blockbuster de chez Marvel, ou presque). Car le film se veut avant tout profondément intellectuel, en résonance pleine et entière avec le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels, publié en 1847 (et accessible en intégralité sur le site www.marxists.org).

Mais là où le manifeste de 1847 symbolisait et ancrait l'espoir d'une société meilleure, celui de 2012 (ou 2003) a vu l'espoir se désagréger et pourrir, pour in fine se transformer en désespoir, en mouroir. Empli d'une amertume corrosive, il fait le terrible mais indéniable constat de l'état de délabrement du monde moderne, et ce, de manière ultra-réaliste — ou pessimiste, ce qui est équivalent ici. Le spectre qui hantait alors l'Europe (cf. le préambule du manifeste de Marx et Engels « Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme. ») hante désormais le monde entier. Et il a changé de visage...

Malgré le chaos environnant (symbolisé par des mouvements comme Occupy Wall Street), le multimilliardaire Eric Packer (Robert Pattinson, symbole de la finance opulente et omnipotente) traverse calmement la ville pour aller se faire couper les cheveux (et renouer avec un certain passé, dans une démarche nostalgique, chez ce père de substitution), confortablement installé dans sa limousine (le prolongement de son corps, de son être, summum de technologie). Il sait que tous ces gens qui hurlent en brandissant des rats (une anagramme de « arts », qui pourraient devenir l’unité d’échange) morts ne pourront jamais l'atteindre. Et quand bien même l'un d'entre eux y parviendrait (Mathieu Almaric l'entarteur, assez crédible en Noël Godin américain), il est déjà trop tard : Eric Packer n'appartient plus au cercle des privilégiés, il a probablement déjà été remplacé. Les flashes incessants et aveuglants des photographes en pleine extase soulignent, d'une part, l'absurde de cette scène mémorable, et d'autre part, l'importance démesurée qui semble être accordée à l'acte commis par le trublion. L'espace d'un instant, le visage plein de crème pâtissière, le golden boy sourit. Au fond, Le pouvoir, le vrai, celui du capital, ce n'est même pas lui qui le détient, mais plutôt sa « femme » (Sarah Gadon, symbole de la grande bourgeoisie, amatrice d'art et des bonnes choses de manière générale, plus par principe que par passion), qui aime tant les bibliothèques — non pas pour y parcourir des ouvrages, mais plutôt pour éviter le vacarme de la rue — et le théâtre — mais pas au point de rester jusqu'à la fin des représentations.

Cosmopolis regorge d'allusions, de métaphores, de représentations. Le regard qu'il porte sur notre époque est froid, acide et sans appel ; rien n'est gratuit — malheureusement, aurait-on envie de dire. Les symboles et les corps sociaux se succèdent dans et autour de la limousine : la théorie, qui lui enseigne la spéculation optimisée sur les marchés asiatiques ; l'art, sous les traits de Juliette Binoche, entre argent et sexe (par ailleurs omniprésent) ; la santé, et ce médecin qui lui diagnostique une asymétrie de la prostate, alors qu'il n'avait jamais envisagé le moindre dysfonctionnement dans l'univers qu'il croyait contrôler (toute sa conception du monde s’effondre alors) ; la mort, qu'il aborde dans un premier temps avec une curiosité presque enfantine en tuant son garde du corps, mais qu'il touche du doigt quand il se tire dans la main, etc. Les exemples sont légion et il s'avère difficile de tous les appréhender en un seul visionnage, surtout si l'on prend en compte le temps de chauffe nécessaire pour se plonger dans le bain !

Mais s'il est une figure emblématique, peut-être la plus révélatrice du film, c'est bien celle du prolétaire, à la fin du film. Un personnage moche, crasseux et puant incarné par Paul Giamatti, que Pattinson vient rencontrer au soir de sa vie, maintenant qu'il a lui aussi été abandonné par les puissants de ce monde. Hormis un passage maladroit où Cronenberg semble vouloir s'assurer que le message de son film est bien passé, la scène finale brille par sa lucidité. Ici bas, la remise en cause du « système » n'est que très rarement le fruit d'une réflexion volontaire et spontanée. Le plus souvent, cette réflexion vient plutôt au terme d'un échec, après avoir cru en une certaine vertu dudit système et après en avoir subi ou réalisé les conséquences. En substance, nous sommes coupables d'avoir cédé aux sirènes du capitalisme en pensant obtenir quelque chose en retour, en croyant être sauvé, comme l'exprime le prolétaire quelques instants avant le superbe générique de fin — avec en toile de fond un tableau de Rothko, le peintre préféré du héros déchu.

À lire :

- L'entretien de Don DeLillo sur Slate.fr : http://www.slate.fr/story/56689/don-delillo-cosmopolis.

- Le livre à l’origine du film : Cosmopolis, de Don DeLillo, paru en 2003 aux Éditions Scribner.

La critique dans son format d'origine : http://www.je-mattarde.com/index.php?post/Cosmopolis-de-David-Cronenberg-2012