Cracks m'apparaît personnellement comme la réminiscence (hasardeuse ou non) de deux films d'un même réalisateur : Peter Weir. Jordan Scott aurait en effet pu fusionner Pique-nique à Hanging Rock et Le Cercle des poètes disparus pour accoucher d'un film qui en fait presque parfaitement l'osmose. Comme dans les œuvres précédemment citées, il est ici question d'attractions et de fascination, de jeux de sensualité et de séduction plus ou moins avoués pour contrecarrer un schéma étouffant d'enfermement et de sclérose sociale. L'admiration sans borne que suscite Miss G n'est pas sans rappeler celle de John Keating et le sens de la liberté qu'elle prône à ses élèves la marginalité des cours de ce même professeur.

Cracks a quelque chose de fascinant, dans la façon mutique et faussement prude qu'il a d'observer ce microcosme féminin où s'affrontent un groupe d'adolescentes mutines que l'espièglerie sauve d'une ignorance quasi-totale du monde extérieur à leur pensionnat isolé sur une île de l'archipel britannique, à peine esquissé dans les fantasmes que réveillent en elles les règles de bonne conduite imposées par une éducation religieuse des plus rétrogrades.

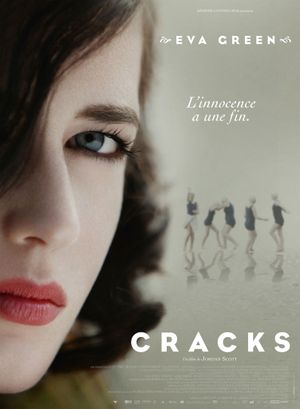

C'est en premier lieu cette binarité dans le ton qui retient l'attention – le souffle en suspens, comme les corps de ses personnages s'élançant gracieusement au-dessus du lac avant d'éventrer l'eau de leur chute – et conduit vers un état d'hypnose hors-du-temps. Cracks, comme une parenthèse enchantée, révision d'un jardin d'Eden exclusivement féminin, que ni la violence ni la vieillesse n'atteindraient, à la manière du personnage d'Eva Green, figure vampirique s'il en est, évocation d'une Lilith dévoratrice à qui la vie aurait fait don de beauté froide et éternelle, annihilant celle des autres pour mieux nourrir la sienne.

Cracks est un véritable tableau mouvant, comme lors d'une scène de baignade nocturne à l'orée d'un bois d'où s'échappent furtivement les personnages – comme des être d'un autre monde –, que Jordan Scott sait mettre en valeur par une photographie des plus somptueuses et sublimer par une ambiance enchanteresse, faisant de ce berceau pour jeunes filles un véritable lieu d'imaginaire prolifique et sans limites, dont les créatures célestes dansent la nuit venue, avant de se métamorphoser au petit matin (à la manière de cette fleur que l'on voit éclore au printemps) en monstres à l'innocence souillée par le désir et l'orgueil.

Cette binarité, donc, avec laquelle joue le film tout du long, entremêlant douceur enfantine et sensualité féminine de ces filles en fleur de l'âge, dont le désir si longtemps réprimé n'a fait qu'imploser et pervertir davantage, tanguant élégamment sur ses deux pieds avant de s'écrouler magistralement dans un final aux accents de tragédie, montée en puissance lyrique et anxiogène, bouleversante, attendue, fatale.

Cependant, si la pudeur virginale dont la réalisatrice fait le parti-pris permet à son film d'acquérir une certaine atmosphère – sereine, aérienne – elle a tantôt fait de le desservir lors des moments clés. Pour un film dont le pitch est aussi prometteur, les attentes qu'ils suscitent n'égalent que très peu les résultats. Nourrissant les fantasmes des spectateurs et se faisant reflet de leurs pires fissures, Cracks évite pourtant maladroitement la subversion, se contentant d'une suggestion polie, comme s'il s'était lui même renfermée entre les codes qu'il promet dans un premier temps de déconstruire, envisageant sans jamais oser, restant sur la touche, s'enlisant dans une bienséance presque pudibonde, parfois, au grand dam de ceux que les images avaient déjà emmenés loin, par delà une pensée qui se voulait ininterrompue. Frustrant, mais merveilleux. Un film doux-amer, en somme, dont les images et visages qui le hantent n'ont pas fini de me faire rêver.