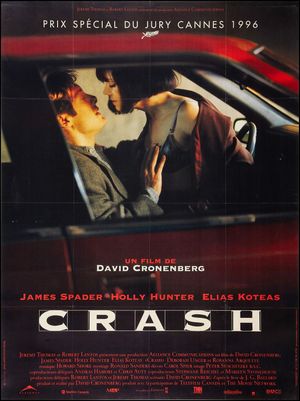

Jouir dans son cerveau à 200 à l'heure...

C’est sans doute ici le film le plus sexuel de Cronenberg. Le sexe occupe au moins la moitié du film, que ce soit quand il est représenté ou dans les dialogues où il est évoqué. C’était le terrain de départ basique, logique, pour développer un discours sur le fantasme. C’est d’autant plus ludique que Cronenberg s’amuse d’office à détruire une attente en organisant la première saillie de James dans un hangar d’avions, mais que le crash en question a lieu dans une voiture quelques minutes plus tard, et qu’on ne remettra plus jamais les pieds dans un appareil aérien. Planer et monter au septième ciel, c’est pas le but ici. Et pourtant si, mais à la sauce cronenberg. Parce qu’il réussit, d’une façon complètement folle, à y introduire ses thématiques d’homme modifié (béquilles, prothèses, rails de remise en place des os… l’humain réparé) et de transcendance de la chair, ici par l’exploration de fantasmes qui galopent sans arrêts. Avant le crash (l’instant libérant toute l’énergie accumulée dans une apothéose destructrice), c’est la course, la montée en puissance. Et le film, toujours bâti sur la sexualité, se met à explorer tous les terrains qui s’ouvrent autour. Paraphilie, fétichisme automobile, ivresse de la vitesse, attrait pour les mutilations et scarifications, envie d’aller plus loin, plus fort, d’avoir de nouvelles sensations. Qu’est-ce que ça te fais ? Tu as été en transe ? Tu as réussis à le refaire ? Crash ne s’arrête jamais, il y ajoute même une dimension homosexuelle manifeste (avec un pilote de reconstitution de crash automobile), parce que c’est cohérent avec son discours sur l’envie insatiable de retrouver un peu l’énergie que tous ont ressenti en frôlant la mort. Ce flirt ultime qui ne parlera qu’à ceux qui l’ont vécu, et qu’on cherche à nouveau à approcher parce qu’il s’agissait d’une séquence clef dans sa vie… Le film se métamorphose sans cesse, n’a visiblement aucune idée en tête, avance en aveugle, emporté par son élan. Il mute même en une espèce de thriller à la highwaymen pendant quelques séquences, quand l’individu trouble (le pilote) se met à vouloir provoquer des accidents en harcelant Catherine. Il n’y a pas de logique humaine dans Crash, c’est le fil des désirs et des instincts (la peur joue aussi, à de multiples reprises, d’ailleurs elle est sans doute l’initiatrice de ce cocktail détonant faisant toute la saveur du crash). La fin n’est qu’une issue vite engagée, une bretelle de sortie rejointe au dernier moment, quittant l’autoroute de jouissance sur laquelle sont restés tous les autres. Pas expédiée pour autant (un air de déjà vu, mais il fallait que Catherine le vive pour générer un équilibre, une fusion (sexuelle encore) qui réintensifie leur relation). Dans les faits, on n’a pas bougé d’un poil, dans le mental, la ballade à 200 à l’heure a laissé un grisant souvenir de vertige. Crash, c’est finalement du Cronenberg à l’ancienne, qui en montre seulement moins pour suggérer bien plus.