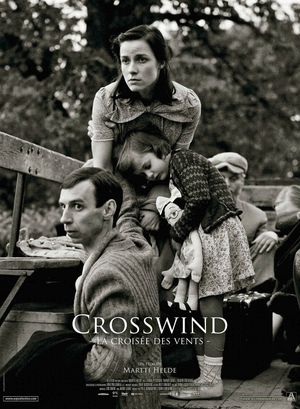

Une authentique "cinexpérience", sur laquelle on peut porter un regard sévère ou bienveillant.

Sévère, en reprochant au film son statisme, qui fait mentir le mot même "cinéma", puisque le cinématographe est ce qui inscrit le mouvement, alors qu'ici le jeune réalisateur estonien Martii Helde fige ses acteurs dans des poses et des expressions qui renoueraient plutôt avec la photographie ; mais une photographie non posée, prise sur le vif, arrêtant, justement, le mouvement. Découle de ces tableaux successifs un effet de lenteur hypnotique qui peut être ressentie comme factice et, à la longue, insupportable.

Ou bien ce sont ces propres abîmes frôlés par le film qui en viennent précisément à forcer l'admiration. Car le statisme n'est pas complet, puisque est revendiquée et affirmée, souveraine, une mobilité, celle de la caméra, qui glisse et tournoie entre les personnages selon des trajectoires savamment établies et permettant parfois à certains protagonistes un changement de pose, en hors-champ, avant que l'objectif revienne les intégrer de nouveau, comme fortuitement, dans son cadrage. Loin que l'ennui risque de s'installer, on suit alors avec une certaine fascination cet étrange ballet, sorte de danse cinématographique encore jamais vue.

D'autant que s'impose la question du fond, de l'histoire racontée : en Estonie, lors de l'invasion russe dans les années 1940, une mère et sa fille sont, avec bon nombre de leurs compatriotes, déportées en Sibérie. Les hommes se sont vus regroupés et entraînés vers une destination autre et inconnue. Les moments de bonheur précédant ce drame sont filmés en préservant l'animation du mouvement et de la parole directe, dans un superbe et lumineux noir et blanc, légèrement surexposé, comme pour ressaisir des souvenirs d'autant plus irréels et douloureux qu'ils ont été intensément heureux.

La pétrification de la vie qui se produit lors de la séparation semble alors terriblement évidente. A partir de cet arrachement, la narration ne sera plus conduite que par la voix off de la femme, nous dévoilant les lettres qu'elle n'a cessé d'écrire à son mari durant ces quinze années d'exil sibérien et dans l'ignorance totale de son sort. Aucune conversation émanant des images n'est restituée, seules quelques voix fondues et confuses parviennent par moments, très lointaines, à nos oreilles, comme noyées dans une irréalité complète. Seule s'impose cette poursuite du dialogue avec le mari, dont le prénom régulièrement psalmodié, Heldur, résonne comme une prière, une supplique. Supplique pour que le réel de l'exil et de l'éloignement soit renvoyé au virtuel, supplique pour que l'exécution du mari - que l'on ne voit qu'à l'image, toujours sur fond des paroles de foi de son épouse - ne soit qu'un cauchemar que l'on écarte, supplique pour que ces scènes - parfois même joyeuses, avec les années - de la vie en déportation ne soient qu'une réalité très lointaine, dont on pourrait s'éveiller aussi facilement que d'un mauvais rêve.

L'on comprend alors que la ténacité un peu folle avec laquelle Martii Helde a maintenu jusqu'au terme du récit son projet de filmage n'a d'égale que la détermination avec laquelle une femme amoureuse a voulu croire, envers et contre tout le réel qui l'entourait, à la possibilité de la survie de l'homme qu'elle aimait, quitte à neutraliser, dans ses perceptions, la guerre, la déportation, toute la violence et la démence qui peuvent par moments s'emparer de l'Histoire. Et pour avoir su mener à bien la rencontre cinématographique de ces deux projets à contre-courant, on ne peut, en définitive, porter sur cette étrange œuvre qu'un regard non seulement bienveillant, mais admiratif.