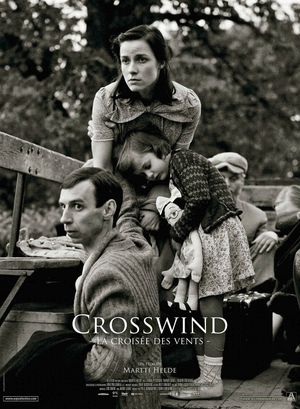

Après Birdman d’Iñárritu et son quasi-plan séquence de deux heures, sort actuellement sur les écrans français Crosswind : La croisée des vents, un film estonien composé principalement de « tableaux vivants », une première dans l’histoire du cinéma. Force est donc de constater qu’en ce début d’année 2015, la tendance est aux prouesses techniques dans les salles obscures !

Pour son premier long métrage, le réalisateur Martti Helde s’intéresse à un épisode trop méconnu de la Seconde Guerre Mondiale, celui de la déportation des peuples Baltes par le régime stalinien. Nous sommes en 1941 ; une mère et sa fille, toutes deux estoniennes, sont emmenées dans la lointaine Sibérie. Pendant 15 ans, elle écrira des lettres à son mari envoyé dans un autre camp de travail. Le film a été réalisé sans scénario ni dialogue. Les lettres de la femme à son époux, lues en voix off et inspirées d’une histoire vraie, constituent à elles seules le fil rouge du récit. Avec des mots simples et justes qui décrivent la difficulté d’un quotidien partagé entre faim, froid et privation, la vérité et l’émotion résonnent d’un discours rapporté à travers la lecture des lettres.

L’originalité stylistique du film apparaît dès l’embarcation de la famille dans les camions de l’Armée rouge et leur voyage pour le Goulag. De cette séquence jusqu’à la libération des camps après la mort de Staline, tous les personnages au sein du cadre sont figés dans leur actions respectives. La caméra, d’une précision digne de Malick et de Kubrick, navigue lentement au sein de ces tableaux quotidiens où le temps semble s’être arrêté. Ces figures de martyrs, privées de leur liberté d’action par le réalisateur, sont enfermées dans une prison atemporelle où règne la négation de la vie. L’extrême lenteur la caméra fige ainsi les personnages dans une routine inextricable où résonne la langueur d’une douleur infini.

Cette esthétique est proche de la prise d’otage comme nous l’explique le cinéaste : « Je voulais prendre le contrôle sur lui. Dans un film ” normal “, le spectateur est libre de regarder où il veut, à l’intérieur d’un plan. Moi, je voulais le forcer à regarder ce que je lui montrais. il n’a pas le choix, il ne peut pas s’échapper. » Ce dispositif arrache l’œil du spectateur à son confort habituel comme les personnages sont arrachés à leur vie par les autorités soviétiques.

Il serait intéressant de mettre Crosswind en parallèle avec un autre film de l’Est : Ida de Paweł Pawlikowski. En effet, tous deux tournés en noir et blanc et épris d’une esthétique aussi austère que particulière – personnages fixes et caméra en mouvement pour le premier, plans fixes et personnages en mouvement pour le second. Les deux films sont également portés par un personnage principal féminin. Il est d’autant plus frappant de constater que les deux œuvres affectionnent le passé de la même manière, c’est à dire en inscrivant la petite histoire dans la grande, en ramenant les personnages à un passé historique plus vaste qu’eux (l’épuration soviétique des pays Baltes pour le premier, meurtres de juifs par des civils polonais pendant la Seconde Guerre Mondiale pour le second).

Crosswind est une plongée hypnotique dans époque ignorée où dialogue valeur du temps, stigmates de la mémoire et surdité de la violence. L’œil est dirigé, le regard est modelé et le souffle est happé par ce dispositif d’hyper-stylisation. C’est bouleversant et jamais gratuit. Il faut souligner le remarquable travail sur le grain et sur le contraste du noir et blanc de Erik Pollumaa et de Janne Laine, directeurs de la photographie, qui nous offrent une image d’une beauté indéniable, évoquant la photographie américaine des années 40 comme l’oeuvre de Dorothea Lange. De ce parti pris minimaliste et de cette rigueur formelle naît la vérité d’un cri étouffé (celle de millions d’anonymes déportés) ainsi que la beauté étrange d’une temporalité dilatée, suspendue en l’air.