L'histoire se passe vers 1985, à Bagnolet, une banlieue au nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis. Elle repose sur la rencontre de Bruno, un garçon de treize ans innocent et rêveur qui, à la mort de sa grand mère, retourne vivre chez sa mère (laquelle travaille et n'a pas le temps de s'occuper de lui autrement que via le téléphone ou quelques messages qu'elle dépose dans l'appartement quand elle y passe en courant d'air) et de Jean-Roger qui habite le même ensemble, le même bâtiment et qui est tout son contraire : une terreur de quinze ans qui fout le feu aux paillassons de l'immeuble qu'ils habitent, qui se joue des anti-vols des mobylettes et s'empare de celles-ci sans le moindre scrupule, etc. Jean-Roger va être le mauvais génie du naïf Bruno qui, jusqu'à présent, n'avait pour tout compagnon et confident qu'un jeune serin ("Superman", à qui il avait offert une grande cage et qu'il avait ramené avec lui à Bagnolet) et pour toute distraction que ses rêves et fantasmes (parfois, "Superman" se transformait en faucon, tandis qu'apparaissait une mystérieuse et jolie jeune femme, tantôt très habillée, tantôt complètement nue, à la fois sensuelle et maternelle - la dimension fantastique du film étant pour moi son côté le moins convaincant).

Si Bruno est quasiment seul chez lui (sa mère reste invisible pendant tout le film), Jean-Roger, deux ou trois étages en dessous, vit, lui, dans un appartement très fréquenté : il a toute une famille, un père surtout, adepte du coup de poing, du coup de feu ou de la claque, ex-détenu devenu anarchiste et vivant de combines malhonnêtes, un grand père grabataire et mourant, un frère aîné Thierry (décidé à "s'en sortir" et qu'il jalouse), une mère surtout préoccupée d'elle-même, une soeur de quatorze ans, un oncle qui, avec son frère (le père de Jean-Roger), transforme l'appartement en stand de tirs. Bruno découvre tout ça en toute innocence, sans s'en étonner.

Les deux garçons se retrouvent dans la même cinquième, une "classe difficile" du proche Collège d'Enseignement secondaire. Jean-Roger y est connu comme le loup blanc, se comportant, plus qu'en rebelle, en parfait voyou et méritant vingt fois l'exclusion définitive, sanction à laquelle le Principal du collège ne peut se résoudre : il veut éviter que Jean-Roger, déscolarisé, n'intègre définitivement une des bandes de délinquants qui écument la ville.

Brisseau nous fait une description terrible, limite caricaturale, de la vie en banlieue dans ces années-là. Jalousie, rivalités, sexe, traquenards, violence, guerre de territoire, couteaux à cran d'arrêt, libre circulation d'armes à feu, cocktails Molotov lancés impunément, police débordée, viols, règlements de comptes armés, parricide... Comment appelle-t-on ce genre de banlieue déjà ? Ah oui, une zone de non-droit.

La professeure principale, prenant en affection le gentil Bruno, essaiera bien de l'ouvrir à une vie normale, de le sortir de ses rêves, tout en le sauvant de la mauvaise influence de Jean-Roger, mais celui-ci ne le permettra pas. Il est trop enragé, trop prêt à tout, trop porté sur la gâchette (gauchi qu'il est par l'exemple et les "leçons de tir" inconsidérément donnés par son père), trop jaloux que celui-ci lui préfère son frère Thierry, trop révolté. Elle ne pourra empêcher l'inéluctable.

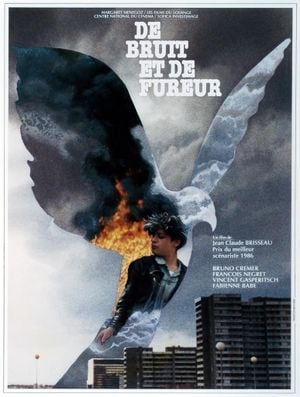

On sait bien, au cinéma, qu'on a devant les yeux une histoire fictive, inventée de toutes pièces par le ou les scénaristes. Pourtant, quand le film est écrit et réalisé avec art ou passion, on oublie tout ça et on entre dans l'histoire comme si elle était vraie, en se persuadant que cela pourrait vraiment se passer, que c'est peut-être déjà arrivé. C'est ainsi que j'ai vécu De bruit et de fureur, deuxième long métrage (sorti en 1988) de Jean-Claude Brisseau, réalisateur à réputation comme on sait sulfureuse, tout récemment décédé.

L'histoire qu'il raconte a des accents de vérité, renvoie à une possible réalité (de Bagnolet ou d'ailleurs) brillamment mise en scène et photographiée. Et les interprètes vivent leurs rôles avec conviction, surtout Bruno (Vincent Gasperitsch, comme égaré sur terre tel Le Petit Prince de Saint-Exupéry), Jean-Roger (François Negret, sauvage, révolté, révoltant, enragé et... perdu lui aussi), le père anarchiste (Bruno Cremer, carré, viril, violent et pourtant protecteur) et la prof principale (Fabienne Babe, courageuse, généreuse, altruiste). Les personnages sont, à mon sens, la principale force du film : ils sont vivants, authentiques, ils ont de l'épaisseur. Même Jean-Roger, aux excès pourtant haïssables, nous touche par le désespoir (un goût de l'absolu, une "innocence dans le mal" ?) que sa fureur exprime et qu'on devine en lui.

Avec De bruit et de fureur, Brisseau nous montre le difficile, sinon inconciliable, hiatus existant entre le quotidien de certaines banlieues, ce qu'y voient, ce qu'y vivent les adolescents jour après jour et les principes et notions (le savoir) que l'Éducation Nationale et ses professeurs cherchent à leur inculquer pendant les heures de classe.

À travers Bruno, il pose la question : Peut-on grandir sans amour ? Et à travers Jean-Roger, cette autre : Peut-on vivre sans espoir et sans lois ?

Enfin, un mot sur le titre du film, qui s'inspire de la fameuse tirade de Macbeth :

Out, out, brief candle !

Life's but a walking shadow ; a poor player,

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more : it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

Éteins-toi, éteins-toi, brève chandelle !

La vie n’est qu’une ombre errante ; un pauvre acteur

Qui se pavane et s’agite durant son heure sur la scène

Et dont on n'entendra plus jamais parler ; c’est une histoire

Dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur,

Et qui n'a aucun sens.

Cette référence souligne, s'il est besoin, la dimension pessimiste du métrage... noir, désespérant, mais qui valait la peine d'être tourné.