Typiquement Fordien dans ses scènes de ripailles, de disputes entre macho-man aussi courageux que pathétiques, et dans son regard désabusé sur les sacrifiés d'une guerre absurde (ici la WW1), le film manque cependant des nuances qui caractérisent aussi les multiples chefs d'œuvres de son auteur.

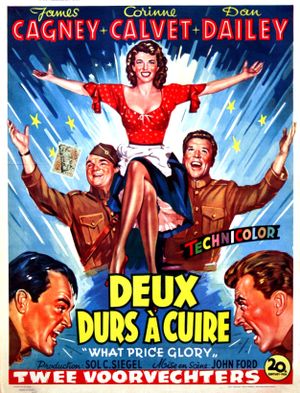

Le personnage féminin au centre de l'intrigue, Charmaine interprétée par Corinne Calvet, ainsi que le couple stéréotypé de jeunes amoureux, Marisa Pavan et Robert Wagner, manquent cruellement d'épaisseur.

De fait le film passe pour un des moins personnels de Ford. Commande de la Fox toujours sous la direction de Zanuck, il est sollicité car il avait mis en scène la pièce d'origine en 1949. Mais les scénaristes, Henry et Phoebe Ephron, lui sont imposés et modifient le texte de la pièce sans son accord. Au casting on ne trouve aucun des grands interprètes de sa "famille de cinéma" : Ward Bond et McLaglen sont absents, Maureen O'Hara déclina ou était indisponible pour le rôle de Charmaine, et Zanuck préféra engager James Cagney plutôt que John Wayne pour le rôle principal. Joseph McBride affirme que ces contraintes mirent Ford dans une mauvaise condition et qu'il se désintéressa du film : "Zanuck avait d'abord envisagé de faire de What Price Glory une comédie musicale, mais Ford, furieux qu'il ait refusé de prendre Wayne pour le rôle de Flagg, sabota le film en refusant de tourner la plupart des numéros musicaux. "Il n'y avait pas une seule belle chanson, après le premier quart du tournage, j'étais déjà dégouté" expliqua Ford."*

Pourtant plusieurs des scènes de comédie fonctionnent et l'ambiance générale d'amitié virile et naïve des soldats rappelle certains moments de La taverne de l'irlandais ou de la Charge héroïque. De même le parcours des deux héros, le capitaine Flagg (James Cagney) et son ami/ennemi, le sergent Quirt (Dan Dailey), qui tout militaire de carrière qu'ils sont, semblent finalement prendre conscience de la vacuité de la guerre, émeut tandis qu'ils envisagent tous deux de prendre leur retraite et de se marier.

Le technicolor flamboyant que McBride juge "tapageur" offre au contraire un très bel écrin à ces sentiments douloureux qui saisissent ce duo que l'on a vu si joyeux au début du récit. Les clairs/obscurs de la dernière partie du film sont particulièrement réussis.

Certes les scènes de guerre manquent autant de vraisemblance que de panache et l'absence d'attention donné à certains personnages gâchent le tableau, faisant de ce "Deux dures à cuire" une œuvre plutôt bancale. Mais difficile pour autant de donner complètement raison à McBride qui range ce film parmi les pires de Ford et qui assure que celui-ci n'y a rien mis de lui-même, ni rien de bon. Les amateurs les plus tolérants sauront prendre du plaisir devant ce qui reste un spectacle de fort bonne tenue.

*J.McBride, A la recherche de John Ford, p662, Actes Sud