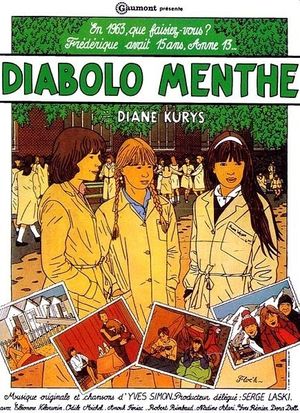

Pour son premier long métrage, Diane Kurys pose les bases tant narratives qu’esthétiques du geste cinématographique qu’elle prolongera par la suite : soit le souci de retranscrire au plus juste une vie quotidienne qu’incarnent de jeunes interprètes fort talentueuses, figures de liberté et d’émancipation contraintes de supporter des adultes injustes voire, concernant les enseignantes, détestables. En effet, la salle des profs propose une collection de grotesques des plus réjouissantes, anticipation de la bande dessinée Les Profs. Le néoréalisme d’ensemble occasionne quelques beaux moments, notamment la complicité unissant deux amies, la furtivité d’un regard qui dit tout là où la bouche reste close ; pourtant, la réalisatrice peine à dynamiser son récit et procède par la répétition du même, soit un assemblage de vignettes que la mise en scène articule de façon fluide mais sans grâce ni rythme. On regarde Diabolo Menthe comme on tourne les pages d’un album de photos ; et c’est peut-être l’ancrage autobiographique qui nuit au recul nécessaire à l’universalité des thématiques traitées et des émotions diffusées. Dès lors, la matière historique, puisqu’il s’agit d’articuler la grande histoire à la petite, apparaît forcée à grands coups d’événements importants amenés sans subtilité.