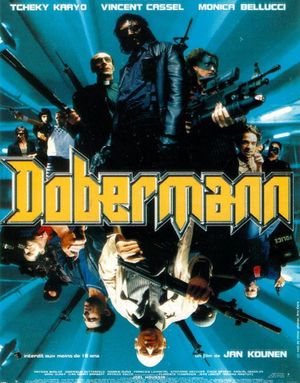

Dobermann par Voracinéphile

Dans cette vaste blague, c’est d’abord le premier degré qui fait l’atout charme de Dobermann. Le film se prend tellement au sérieux que ça ne peut pas ne pas être volontaire, ce qui provoque un visionnage immanquablement au second degré (vous suivez ?). L’absence de recul fait qu’on pénètre à fond dans ce film de gros rebelle, tellement excessif et j’me la pète qu’il en devient génial. C’est du jamais vu, ou plutôt du jamais osé, qui vient éclabousser l’écran et maculer la rétine. Tout en effets visuels imbuvables hérités de la pub, en couleurs saturés, en clichés monstrueux, Dobermann avance en vrombissant et envoit tout péter, vantant la prise de stupéfiant et la vie de grand banditisme, la filmant comme la liberté ultime. Le couple à l’écran (Vincent/Monica) est pulp dans les règles, à l’égal de nos héros de Tueurs nés sans le côté psychopathique (bien qu’ils soient totalement allumés eux aussi… mais ils ne tuent pas les innocents. Seulement les motards à coup de grenade dans le casque). Dans cet océan de mauvais goût, il n’y a rien à défendre (la réaction des critiques enflammées est normale, ils se font littéralement insulter par le film, et ce dernier délaisse officiellement toute ambition extérieure à celles de ses personnages tarés). Et c’est finalement cette audace qui fait sans cesse avancer le film et le sort de la masse des navets auquel il appartient génétiquement (on est clairement dans la veine de Banlieue 13 et des Yamakasi, mais ici, c’est puissance 10 000 avec des personnages qui assument leur débilité, qui sont des p*tains d’égoïstes et qui vivent par les armes. Ils n’existent pas en vrai, alors, ils y vont au maximum pendant la courte durée du film. Vu que c’est tellement sérieux qu’on n’arrête pas de rire, on ne peut dès lors chercher que les personnages que l’on préfère. En dehors du Dobermann naturellement charismatique (tuer des flics c’est cool… ici oui, mais dans les "règles"), on relèvera à peu près tout le monde, et dans mon cas, c’est plus particulièrement l’Abbé (juste impayable dans ses dialogues mêlant théologie de bazar et exécutions sommaires) et Sonia le travesti, second rôle majeur du film qui bénéficie lui aussi de dialogues carabinés (« Papa, tu voulais que je sois avocat, c’est à moitié réussi, je suis déjà un enculé. »). C’est un atout supplémentaire qui plaide en faveur du capital sympathie du film en le nappant d’une aura de provocation supplémentaire : il consacre l’attitude gay-paillette avec Sonia et le final au Jo Hell. Il assume son statut de marginal à tel point qu’il filme une flopée de drag queen comme des reines de la nuit, consacrant Sonia et normalisant complètement leur existence en montrant nos bad ass flirter avec (alors que Luc Besson se moque ouvertement des marginaux dans Wasabi). Quel autre film de gangster, milieu macho par excellence, affiche ses sympathies avec autant de d’insolence ? Qu’on soit d’accord, la sacralisation est excessive, elle dépasse de très loin le cadre de l’acceptation promue et validée par la société, mais oser filmer un truc pareil, ça tient de l’OFNI ! Impossible aussi de ne pas relever le personnage de Christini (Tcheky Karyo), qui trouve ici un de ses rôles les plus marquants (un pourri tellement pourri qu’il pourrait devenir une référence). Dobermann, c’est la grosse claque dans la gueule, et même si on n’est pas fan du style, difficile de ne pas noter l’innovation dans tout cet excès, trop occupé à s’emballer plutôt qu’à assurer ses arrières. Un maelstrom du genre !