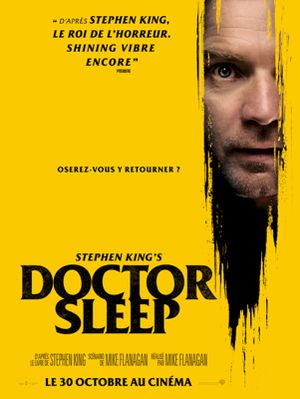

Pas évident de prendre la suite d'un monument du cinéma d'horreur tel que The Shining, et cela, Mike Flanagan l'avait bien compris :

J’étais tellement angoissé à l’idée de me planter en réalisant Doctor Sleep qu’il m’est arrivé d’en vomir

En effet, être en charge de continuer un tel film est à la fois un honneur pour tout réalisateur mais aussi un lourd fardeau. Comment proposer du neuf sans donner l'impression d'ignorer le premier film ? Comment rendre hommage à celui-ci sans n'en proposer qu'une pâle copie ?

Questions difficiles auxquelles je ne saurais trop répondre... mais Mike Flanagan si.

Doctor Sleep est en effet un parfait équilibre entre références et nouveauté : les choix sont subtils et osés, au point que je suis sorti de la salle de cinéma avec 2 ressentis : l'impression d'avoir découvert une nouvelle histoire et l'envie de me replonger dans les couloirs de l'Overlook Hotel de 1980.

Par quels moyens ?

Ce ressenti s'explique tout d'abord parce que ce nouvel opus a réussi à reproduire le climat anxiogène et malsain de The Shining grâce à une gestion de la caméra et des effets sonores on ne peut plus soignée, sans nous priver de l'image difficile à effacer de la femme en putréfaction de la baignoire de la chambre 237.

Dans le même temps, Mike Flanagan nous montre ce que nous n'attendions pas forcément en nous faisant suivre l'histoire d'Abra Stone (interprétée par Kyliegh Curran), une jeune fille qui possède le « Shining » et dont la vie est menacée par un groupe d'individus, le "Nœud Vrai", dirigé par une certaine Rose, qui traquent les enfants doués de ce pouvoir pour s'en nourrir et rallonger leurs jours.

Cet autre aspect du film troque parfois l'aspect horrifique de l'oeuvre pour du pur fantastique; un changement qui pourrait en déranger quelques uns... Mais The Shining n'était-il pas déjà à l'époque un film qui brisait les codes du cinéma d'épouvante ?

En revanche, même si cette séquence est très bien rythmée, l'immersion dans l'angoisse est partiellement compromise pendant un bon moment.

Ensuite, la continuité (et la rupture) dans la relation père-fils de la famille Torrance est assez intéressante : Danny Torrance est désormais adulte, mais il n'a pas surmonté le traumatisme qu'il a connu enfant et a sombré dans l'alcoolisme, comme son père. Un parallèle qui prend une tournure différente lorsqu'il retourne avec la jeune Abra à l'Overlook Hotel : confronté au spectre de son défunt père, Dan fait face à son addiction en jetant le verre que lui tend son père (en quelques sortes devenu le nouveau barman). Jusque dans les moindres détails, le personnage principal montre un visage différent de celui de Jack dont il retrace le macabre parcours dans les couloirs de la demeure. Cela se remarque même dans les couleurs de ses vêtements (une veste bleue): lui sait faire preuve de sang-froid là où son père à la veste rouge vive a rapidement basculé dans la violence et la folie. A l'épreuve de l'Hôtel, Dan a surpassé son paternel en affrontant ses démons et en surpassant ses peurs.

Finalement, Doctor Sleep se montre digne du film culte de 1980 dans un effet miroir (inversé ?) où Dan fait face aux même démons que son père, tout en innovant avec l'histoire autour de la jeune Abra, qui s'émancipe, mais dépoussière peut-être également, ce terrible univers que nous avait offert Stanley Kubrick.