Des court-métrages pour aiguiser sa mise en scène, de la patience et une opportunité des plus vivifiantes, c’est ce qui a fallu au jeune réalisateur Richard Kelly qui cachait encore du potentiel. Outre ce premier long-métrage qui a marqué et qui continuera à marquer les esprits, le cinéaste avait gardé dans un tiroir un scénario si riche, si complet et qui renouvelle ses découvertes, même après plusieurs visionnages. Il nous baigne dans l’atmosphère de l’étrange, mais qui sait trancher avec un ton majeur, celui du teenage movie. Et dans cette catégorie-là, il détourne les codes et il se les approprie parfaitement pour recontextualiser l’ensemble. Si les événements se déroulent à la fin des années 80, il se détache de la tendresse d’un « Breakfast Club » afin d’exploiter la véritable transition de l’adolescence vers l’âge adulte. Les propos se révèlent ainsi plus matures et plus crus.

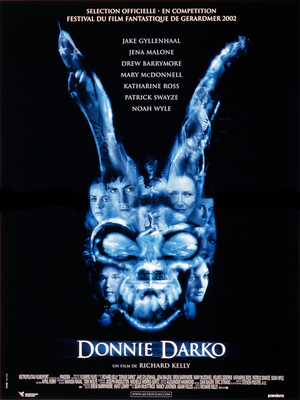

La problématique emprunte ainsi les sentiers brumeux d’un personnage troublé. Donnie Darko, campé par un Jake Gyllenhaal impeccable, se promène alors avec une entité ambigüe. Le jeune homme traine déjà un passif schizophrénique, en plus d’être psychopathe sur les bords. La manifestation de Frank, un lapin d’apparence mortelle, tout comme le message ou les symboles qu’il orne. Loin de porter chance donc, sa présence est synonyme de mystère que l’on préserve le temps qu’il faut afin d’émietter ces petits détails qui, en plus de développer des sous-intrigues, s’imbriquent dans un ensemble des plus pertinents. La tranche d’âge n’est pas un hasard et l’adolescence est finalement prise au sérieux afin de captiver une audience et lui promettre les meilleures réflexions possibles. Oui, la personnalité de Donnie admet un décalage, car il a beau être en avance sur son temps et cet univers rempli d’adultes incompétents, mais il cache bien sa névrose au milieu de de ce festival masqué.

Par ailleurs, la société apparait comme une hydre de Lerne, dont les têtes espiègles se renouvellent à chaque péripétie surmontée, ma le destin est une affaire qui trône dans une narration si nuancée. Le fait de nous avoir replonger dans les années 80 permet de figer les personnages dans un environnement propice à un changement de ton, à la fois dans l’intrigue et dans la vie d’une nouvelle Amérique, maqué par des élections présidentielles significatives. Difficile de faire l’impasse sur des références nostalgiques qui auront guidé le réalisateur à se tourner vers ce qui aurait pu être évité. David Lynch, Stephen King, Steven Spielberg et Robert Zemeckis ont donc été des supports idéaux dans la conception du projet, mais Kelly s’approprie des symboles forts pour ne pas sombrer dans la redite ou la facilité. Tout est millimétré et l’univers qui entoure Donnie résonne de bout en bout. Il influence bien plus qu’il ne le pense, pas seulement avec ses paroles, qui décrédibilisent certains mythes ou croyances déplacés, il agit tel un super-héros parce qu’il en a la possibilité, car il se montre à la hauteur de ses responsabilités.

A l’image de la chanson « Mad World » de Gary Jules, « Donnie Darko » reflète tout ce côté pathétique d’une Amérique en perdition et qui ne peut que saisir la nostalgie afin de trouver le bonheur et l’équilibre qu’on lui a arraché. Tout et rien, vivant et mort, le jour et la nuit, d’autres dualités peuvent être rattachées aux faits historiques d’un récit, plus que jamais ancré dans les mémoires. Le film tire d’ailleurs souvent sa force de sa bande-son hypnotisante et accomplit des prouesses grâce à des jeux de regards, qui reposent davantage sur des seconds rôles plutôt que sur de la figuration stéréotypée. Les enfants s’éloignent d’un monde qui ne les adoptent pas tous et toute la complexité de l’œuvre réside dans cette éternelle réflexion, celle d’une interprétation qui ne sera jamais l’égale de son voisin ou sa voisine et c’est ce en quoi crois Kelly, c’est ce pourquoi nous croyons tous en la force du cinéma.