Un rapport inédit à l'action

Par Yal Sadat

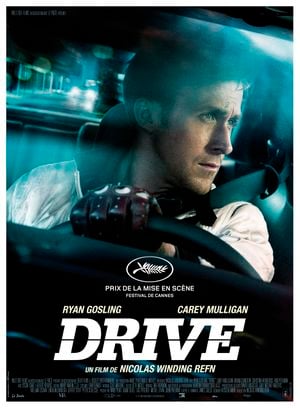

Les Dieux n'ont pas toujours été avec Nicolas Winding Refn, mais ils semblent cette fois décidés à faire de Drive le « film coup de poing » de l'année, cultissime avant l'heure et auréolé d'un prix de la mise en scène à Cannes. Ce n'est peut être pas lui rendre service : on attend du coup, de la part d'un tel film de genre, un renouvellement cinéphile et ultra-référentiel, sur le mode : « où en est le polar ? » ou « comment transcender les influences ? ». Et il serait facile, d'ailleurs, d'interpréter l'objet comme un medley vintage, truffé de citations et d'hommages tarantinesques : avec sa solitude des intérieurs cuirs bercée par la pop synthétique des autoradios, Drive semble appeler une filiation avec Michael Mann ou le Friedkin de To live and die in LA, à laquelle les détracteurs pourraient reprocher sa grossièreté. Ils auraient raison, parce que Drive n'est surtout pas un catalogue d'influences à l'usage de l'historien sourcilleux.

Si N.W. Refn réinvente quelque chose, c'est le plaisir de l'action dans son absolu. Loin de lui l'idée de reprendre quelque flambeau, ou de tordre le moindre code. Drive est fondé sur un pari purement esthétique, consistant à émanciper le cinéma d'action de tout principe de réalisme, en incorporant ses ressorts dans une drôle d'imagerie artificielle et lustrée. Le pitch est modeste : un cascadeur anonyme et taciturne, pilote surdoué, se change la nuit en chauffeur pour des braquages musclés. Amouraché de sa voisine, il cherche à protéger celle-ci des mafiosi qui en veulent à son mari - et qui ne sont autres que ses employeurs. L'intrigue se dilue presque dans le glacis 80's poli par Refn d'un bout à l'autre, avec une préciosité parfois proche de la saturation - voir le clip idyllique, noyé sous des nappes de synthé, qui amorce la romance silencieuse. Pourquoi une telle insistance ? Non pas, on le répète, pour donner dans une relecture postmoderne de l'action movie (le film n'a d'ailleurs pas une once de décalage comique), mais pour ancrer le récit dans un univers intemporel et quasi onirique, régi par des mouvements de matière fluides et virtuoses, baigné dans une lumière rugueuse signée Newton Thomas Sigel. De même, les innombrables archétypes font du décor une étrange réalité chimérique. Les personnages, empruntés moins au polar des 70's / 80's qu'à sa redigestion par l'imaginaire collectif (et surtout par les jeux vidéos : les mafieux semblent sortis tout droit de cinématiques Rockstar), frôlent parfois une outrance délicieusement caricaturale, admirablement servie par le casting - les gueules patibulaires d'Albert Brooks et Ron Perlman, la figure paternelle blafarde de Bryan Cranston (Breaking bad), la rousseur plantureuse de Christina Hendricks (Mad men). (...)

Lire la suite sur : http://www.chronicart.com/cinema/drive/