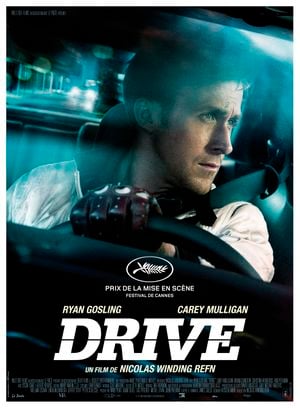

Drive n'a pas volé son Prix de la mise en scène lors du dernier Festival de Cannes. Nicolas Winding Refn nous livre avec son nouveau long métrage un polar magnifique aux accents entêtants, un pur objet d'addiction filmique.

Un jeune cascadeur de cinéma, arrondissant ses fins de mois en mettant ses talents de pilote au service de truands, provoque presque malgré lui un règlement de comptes entre mafieux, qui le forcera à commettre le pire en s'improvisant justicier sanguinaire pour sauver la femme qu'il aime. Conscient d'arpenter des sentiers battus à travers une multitude de références (Scarface, Collateral, Taxi Driver...), le scénario a priori prétexte de Drive se révèle être un modèle d'efficacité narrative, aux dialogues épurés, centré sur l'action et les intéractions, s'appropriant en permanence tous les clichés qu'il emploie, en les métamorphosant un à un dans l'optique d'un objet de fascination très personnel. Nicolas Winding Refn s'attache moins au contenu de sa fable urbaine qu'à la manière de le déployer. Grâce à un style visuel d'une maîtrise et d'une élégance confondantes, le cinéaste parvient à nous hypnotiser du premier au dernier plan, en inscrivant la noirceur de son sujet dans un cadre aux frontières de la rêverie : effets de ralentis saisissants, montage fluide, transitions éthérées, bande-originale merveilleusement planante, acteurs quasi mutiques...

Mais la langueur de Drive est vicieuse. Car si le film, par raffinement, met souvent des gants, à la manière de son « driver » tout droit sorti des années 80 (énigmatique Ryan Gosling), c'est pour mieux nous agresser, sans crier gare, en nous balançant tels des uppercuts de redoutables explosions de violence. Incarnation de cette brutalité, à la fois douloureuse et naïve, le personnage interprété par Gosling se révèle formidable d'ambiguïté, iceberg humain dont la surface angélique ne laisse présager en rien sa part obscure de sauvagerie. Gueule d'ange vengeresse, aussi mortelle que le scorpion doré brodé sur son blouson blanc, le « driver » offre à l'intrigue des séquences d'anthologie qu'on n'est pas prêt d'oublier. Massacre d'une barbarie aussi inouïe qu'inattendue dans une cabine d'ascenseur, poursuite endiablée dans les collines de Los Angeles, assaut meurtrier au fusil à pompe dans un appartement... Autant de morceaux de bravoure qui nous laissent tétanisés au fond de nos fauteuils, témoignant de la virtuosité du cinéaste dans l'art de l'embuscade, de la rupture. Un art fait de contrastes et d'harmonieuses discordances, à l'image du protagoniste.

Leçon de mise en scène, Drive est un spectacle à la fois rêche et délicat, un slow visuel agressif méditant sur l'ambivalence fascinante des surfaces, des apparences. Les éléments réfléchissants du décor sont autant d'écrans diffractant le sens de la vue, tels les pares-brise et les rétroviseurs de la voiture du « driver », cadrés depuis l'intérieur de l'habitacle pour donner la sensation vertigineuse de contempler une action en split-screen. Nicolas Winding Refn rêve l'automobile comme une salle de cinéma, espace à la fois clos et ouvert sur le monde, espace mental partagé par le conducteur et le spectateur. Un espace ouvert à la rêverie où se superposent le plaisir grisant de la conduite, de la vitesse, et la délectation que peut offrir un bel objet de cinéma. Lorsque les notes langoureuses et les lettres roses sur fond noir du générique de fin viennent caresser nos yeux et nos oreilles, une envie irrésistible nous saisit : revenir nous asseoir dans le bolide de Refn pour une nouvelle virée !