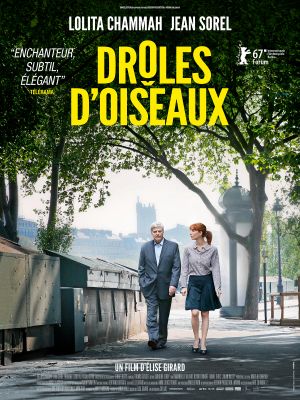

Les intentions, nous les comprenons aisément. S’efforcer d’injecter une poésie dans un Paris désespéré où même mouettes et goélands viennent frapper le sol comme autant de suicidés constitue une démarche louable et intéressante, si et seulement si l’approche choisie par la réalisatrice n’avait la légèreté d’un bulldozer. Voilà un microcosme qui aimerait capter les aléas d’un cœur qui bat à l’unisson de celui des autres, mais qui évacue toute spontanéité : les acteurs ont un jeu excessif, faux et peut-être voulu ainsi ; néanmoins, ce surjeu ne dit rien ni du thème ni des relations entre les personnages. Le montage multiplie les effets de transition tape-à-l’œil afin de donner au long métrage des airs de conte ; de même, la musique signée Bertrand Burgalat essaie de lui faire quitter le sol. Mais rien à faire. Ses ailes de goéland l’empêchent de marcher, de s’envoler, le condamnent à rester là. Quelques belles compositions de plans rehaussent l’ensemble d’un intérêt fugace, à l’instar du visage de Jean Sorel filmé en gros plan, comme pour tenter de percer son mystère intrinsèque. C’est bien peu.