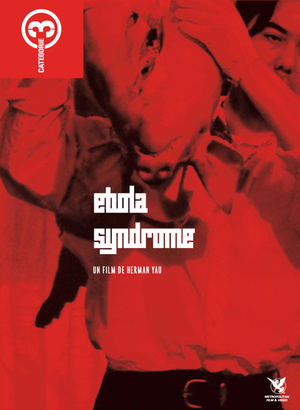

Dans le cinéma Hong-kongais, la catégorie 3 réunit les films dans lesquels tous les débordements sont permis. Cette classification correspond à l’interdiction aux moins de 16 ans en Occident. La mesure de prévention a finalement impulsé un genre à part entière, la catégorie 3 devenant un synonyme de hautes performances du cinéma de la marge, jusqu’au tassement des années 2000. The Story of Ricky, Untold Story et Ebola Syndrome en sont les têtes de gondole.

A l’instar de Alerte !, blockbuster US de Wolfgang Petersen sorti un an auparavant, Ebola Syndrome surfe sur la peur de la menace biologique propre aux 90s et provoquée notamment par le virus du même nom, décimant des populations en quelques jours, avec un impact physique spectaculaire et sans aucun traitement. Ce virus ebola inspirera également Danny Boyle pour 28 jours plus tard, mais aussi les auteurs de la série The Walking Dead et les concepteurs du jeu Resident Evil.

Ebola Syndrome peut être tenu pour un auto-remake ; les grosses balises du synopsis, avec ce cuisinier tueur mais aussi quelques anecdotes, relèvent de la référence à Untold Story, précédent coup-d’éclat de Herman Yau. Antony Wong, l’un des acteurs les plus réputés de Hong-Kong, y reprend le rôle principal. C’est le meilleur argument du film ; il campe un tueur asiatique planqué en Afrique du Sud, exploité par un patron cynique et sa peste de femme, contractant à l’occasion du viol d’une Pygmée un virus qu’il répand partout autour de lui, en payant des prostituées ou crachant sur les malotrus hygiénistes.

Il est surtout merveilleux, car c’est le salaud intégral, mais organiquement. Il est résolument dépourvu de conscience (magnifiques instants où il se justifie de ses méfaits, comme un Frankenstein maladroit) ; il n’y a aucune méchanceté, aucun calcul chez lui, c’est simplement sa nature scandaleuse et bigger than life, tel un terroriste sans le faire exprès. Autour de lui, une humanité mesquine et sournoise. En sourdine, une verve anar ; les amateurs sauront interpréter l’œuvre comme un uppercut à la face d’une espèce humaine déplorable, d’une bassesse caustique. A l’arrivée, chaque monde a le psychopathe qu’il mérite. Sam est comme un boulet vierge au milieu de moutons, blancs ou noirs, tous lâches ou faibles.

Avec une légèreté inouïe, Ebola se permet toutes les déviances et un humour intégral, c’est-à-dire raciste aussi (à l’égard des tribus africaines mais aussi des "noirs", des "blancs" et des "jaunes" eux-mêmes). La puissance d’Ebola Syndrome repose sur son aptitude à aligner toutes les énormités avec le naturel le plus absolu. C’est une comédie monstrueuse, totalement désinhibée et assez surréaliste. Il s’en dégage une outrance solennelle, qui n’a rien à voir avec le trente-septième degré tout à fait zéro de l’humour asiatique. Au contraire, on touche ici le point G de l’ivresse slapstick : l’aventure du gore fantasque (à la Braindead ou, plus précisément, Street Trash) dans une de ses plus belles séquences. Ebola Syndrome, c’est Le Blob dans un mode immoral et imaginatif : un programme violent, téméraire, sauvage voir fou.

Ebola ne doit surtout pas être considéré comme un quelconque nanar qui surgirait hors du lot ; ou alors c’est un nanar visionnaire. Il s’agit bien d’un brillant produit du cinéma bis, ingénieux sur la forme, miraculeux dans sa narration et sa capacité à générer l’intensité : son humour et sa créativité sont ravageurs. Tout y est maîtrisé et génial, pour un résultat gargantuesque. Même si les effets sont allègrement bourrins et l’ensemble assez fauché, la stature technique elle-même est largement valide et agréable, loin de la masse des OCNI et des produits de genre. En outre, Ebola est ménagé comme un film à suspense et en même temps traité comme une farce, maintenant une réelle tension et un intérêt par-delà la gaudriole permanente. Il joue aussi des contrastes, par exemple celui permanent entre la nonchalance délurée du héros et son impact mortifère (la contagion est traitée avec un relatif sérieux parodique), mais aussi en s’appuyant sur une bande-son sinistre pour illustrer une action loufoque et ponctuer d’improbables tunnels trollesques (la fuite ratée du patron).

Malheureusement il rate, dans son dernier-tiers, l’occasion de déchaîner un chaos démentiel. Le serpent se mord la queue (morceaux répétitifs) et le film s’achève après avoir buté sur ses propres limites. Ebola Syndrome n’en demeure pas moins un monument de grotesque mais laisse un goût d’inachevé, comme si sa fureur insolente menait à l’implosion. Finalement, le décalage constant cède lorsqu’il est temps de venir à la conclusion et atténuer les expérimentations déviantes ; cet impératif de délibération est le seul problème du film, presque son incohérence (le trash end naïf en atteste). Pour le reste, c’est un spectacle d’une audace vertigineuse, hilarant et prompt à laisser un souvenir impérissable.

https://zogarok.wordpress.com/2014/05/22/ebola-syndrome/