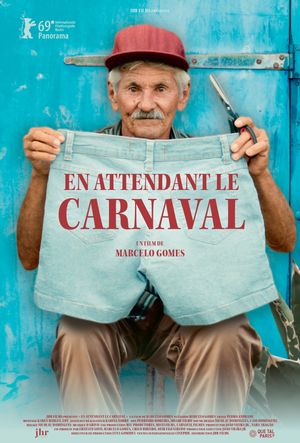

Originaire de la région de l’Agreste, étroite bande de terre entre le Sertaõ et la forêt littorale, au nord-est du Brésil, Marcelo Gomes a eu l’occasion de revenir dans l’Etat de son enfance, le Pernambuco, et d’y redécouvrir la petite ville de Toritama, puissamment transformée par l’industrie qui s’y est développée : la fabrication de jeans, par milliers. Mais une industrie en quelque sorte sauvage, qui n’a pas donné lieu à l’implantation d’usines gigantesques, puisqu’elle s’est épanouie dans les maisons, le poulailler devenant salle des machines à coudre ou la bergerie salle d’étuvage des tissus...

Ayant déjà flirté avec le brouillage entre documentaire et fiction dans « Je voyage parce que je dois, je reviens parce que je t’aime » (2009), coréalisé avec Karim Ainouz et très remarqué, le réalisateur brésilien franchit le pas pour ce cinquième long-métrage et adopte sans fard le genre du documentaire, en promenant sa caméra d’une maison à l’autre, d’une fabrique à l’autre, invitant ceux qui y habitent et y travaillent à la fois à se confier et à livrer leur regard sur cette singulière industrie qui, pour artisanale qu’elle soit, n’en est pas moins, dans le même temps, hyperproductiviste.

Sur les pas de Marcelo Gomes, le spectateur occidental se retrouve exposé à une singulière expérience sensible en même temps qu’à une sérieuse révision de ses schémas sociaux. Singulière expérience sensible car, dans ces espaces artisanaux, presque intimes, la vie du groupe se mêle à ce que les habitants eux-mêmes nomment fièrement leur « or bleu » : un ouvrier - Leo, que l’on aura l’occasion de suivre ensuite - s’accorde une sieste, à même le sol, appuyé contre une pile de jeans ; une poule, vestige de l’ancienne activité du lieu, couve jalousement quelques chutes de tissus ; des chats tentent d’attraper les fils que dévident les machines à coudre ; une joyeuse marmaille, vite repoussée, se risque entre les jambes des travailleurs... Et pourtant le rythme est dense et ceux qui se livrent exposent fièrement combien ce système de production est plus avantageux pour eux qu’un travail en usine, qui ne générerait qu’un salaire fixe. Ici, ils gagnent à la mesure de leur travail et, en vue de ce gain, sont capables de s’administrer des journées dont aucun syndicat ne validerait la durée...

Course au profit ! Aliénation par le travail ! Terrifiante illustration du « Discours de la Servitude volontaire », hurle aussitôt notre esprit... Devant le bonheur et le certes très illusoire sentiment de liberté revendiqué par ces travailleurs d’un genre nouveau, Marcelo Gomes a eu la délicatesse de percevoir qu’il devait baisser pavillon et ne pas les encager dans des schémas préétablis. Si eux ne se sentaient pas « victimes d’un système », lui ne devait pas les présenter comme tels. Sans promouvoir pour autant ce fonctionnement, la caméra de Pedro Andrade parvient à équilibrer la saisie de l’effort, de l’astreinte, et le recueil de la beauté, des bleus de cet « or », la captation de l’insolite, du bonheur, de la détente, de la vie qui circule...

La narration en voix off du réalisateur et scénariste, qui pose d’emblée le « je », contribue à cet apaisement. On songe à la démarche, fréquemment répétée, du réalisateur chilien Patricio Guzman, qui ne craint pas de mêler son timbre autobiographique à des fragments douloureux et meurtris de l’histoire de son pays. Marcelo Gomes y ajoute une fantaisie, jouant par instants à annoncer ou à commenter ses choix de montage et d’interaction avec la bande-son. Discret souffle de liberté qui annonce la grande évasion vers laquelle convergent le film et ces travailleurs de l’or bleu. Car, déjouant nos craintes d’une course au profit et d’une folie productiviste ouvrant sur une folie consumériste, les habitants de Toritama se déssaisissent annuellement de leurs biens, qu’ils mettent en vente, à la seule fin de financer leur départ vers la mer et vers le carnaval qui va s’y dérouler. Ils rachèteront ensuite, à leur retour, ce qui leur sera éventuellement nécessaire... Assumant la rupture de ton, Marcelo Gomes confie la caméra, pour le recueil de ces moments de détente plus brièvement montés, à Leo, devenu personnage fétiche, avec son charme et son humour ; Leo, qui se serait rêvé prophète, mais qui avoue que, pour cette digne fonction, il aime un peu trop la boisson... Leo, à qui Marcelo offre toutefois ici l’occasion de développer de longues considérations sur son existence et celle de son groupe...

« En attendant le carnaval » offre ainsi à ses spectateurs une expérience radicalement dépaysante, déstabilisante, par-delà les sourires ; mais de cette déstabilisation qui permet de ne pas devenir fossile avant l’heure et de rester vivant.