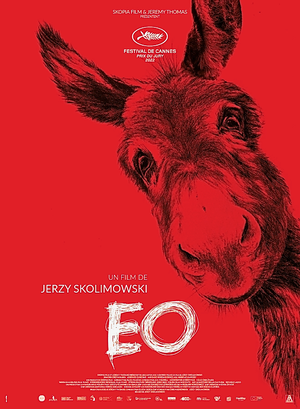

Alors que personne ne l’attendait, l’irruption du nouveau film de Jerzy Skolimowski en compétition au Festival de Cannes a provoqué ce qu’on est en droit d’attendre de ce type de manifestation : des retrouvailles émouvantes, un choc esthétique et la formulation d’un propos aussi politique que bouleversant.

Accompagné de son épouse Ewa Piaskowska à l’écriture, le réalisateur poursuit la veine quasi muette qu’il avait déjà expérimentée dans Essential Killing, pour suivre un autre périple, celui d’un âne qu’on libère d’un cirque, et dont les aventures vont le mener à croiser quelques fragments de la triste comédie que se font encore les hommes. L’hommage au film de Bresson, Au hasard Balthazar, est assumé : ce déplacement du regard sur le genre humain par l’animal, qui pousserait dans ses retranchements la posture du Persan chez Montesquieu, est évidemment essentiel, même s’il se pare ici d’une légèreté plus manifeste que chez l’austère prédécesseur. On retrouvera en effet, dans ces divers tableaux, quelques touches de Tati, de Roy Andersson, voire du Dumont comique, à voir ces humains conduire leurs fanfares et leur monde morbide, leurs divertissements sportifs virant à la foire d’empoigne, avant que l’amusement ne vire à l’effroi quant à leur capacité à la violence et l’autodestruction.

L’essentielle question du point de vue est au cœur du dispositif : l’âne porte sa carcasse au gré du chemin, souvent en position de spectateur au second plan d’un monde qui tourne mal. Nul n’est besoin de verbaliser le propos : son regard suffit, et c’est par lui que l’empathie pour le vivant sera formulée. Skolimowski s’interroge sur la perception d’un autre habitant du réel, que sa condition condamne à l’exploitation par plus puissant que lui. La fable politique et philosophique est à ce point limpide qu’elle évite toute explicitation : les gestes, les coups, les déplacements, les rencontres suffisent à brosser le tableau d’une condition animale, et par définition inhumaine. La connexion avec l’individu, impossible par le langage, se fera donc au niveau de la perception, le réalisateur lui prêtant sa poésie visuelle en guise de discours. Et sur ce seul plan, EO sera un trip mémorable : la coloration des plans, le recours au ralenti et à une musique (encore un langage dépourvu de mots) sont, dès le départ, conviés pour désaxer le code du documentaire. Mais le sillon sera creusé bien davantage, lors de séquences rêvées qui semblent revisiter la poésie onirique des plus belles séquences de La Nuit du Chasseur auxquelles ont aurait ajouté la couleur, et désactivé la gravité. Hypnotiques, expérimentales, superbement photographiées, ces flamboyantes excursions parfois surréalistes (on pense notamment à ce plan d’un robot dans un monde post apocalyptique, ou ce mouvement de caméra se synchronisant aux pales d’une éolienne) ne basculent pourtant pas dans la facticité gratuite. En accompagnant l’animal, le cinéaste a embarqué le spectateur dans un itinéraire parallèle, où, s’il l’accepte, il pourra regarder autrement cette folie assez triste qu’est le monde des hommes. La beauté qui reste, bardée de lumières, de lévitation et de couleurs, infusera les tableaux à venir, et accroîtra une prise de distance nécessaire avec les ressorts traditionnels de la fiction. L’apparition surprise d’une grande comédienne française n’en sera que plus saugrenue – et amusante, même si l’on sent, à ce stade du voyage, qu’il s’agit de larguer les amarres pour espérer voir le protagoniste évoluer à l’abri de ses prédateurs. Car c’est bien là que se loge la force tragique de cette fable animaliste : en laissant l’animal à sa condition de victime muette, en enserrant les fulgurances visuelles dans un carcan naturaliste, EO chante avec douleur les beautés que ceux qui ont les pieds sur terre ne voient plus.