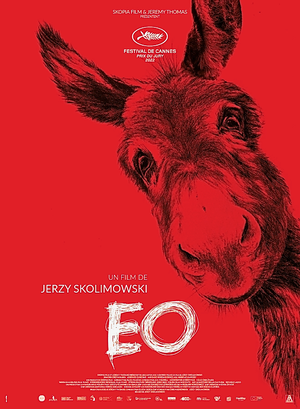

Dans la profusion d'images et de sons, parfois étonnante et vivifiante, parfois pataude et clippesque, que le film orchestre ; quelques moments me semblent touchés par la grâce. Jamais de ma vie je n'oublierai ce plan où la caméra, enfermée avec l'âne Eo dans le petit compartiment d'un train, rêve d'évasion en voyant passer dehors une horde de chevaux sauvages à travers la lande. C'est comme si l'âne regardait ses frères chevaux et se disait : pourquoi, moi, l'âne, je suis moins libre qu'eux, moins flamboyant qu'eux ? L'injustice qu'une espèce peut éprouver quant à la mystérieuse beauté d'une autre espèce est un sentiment que je n'avais jamais vraiment vu représenter au cinéma, et Skolimowski me le raconte avec un âne, quelques chevaux, c'est assez bouleversant. Jamais non plus je n'oublierai ce moment où le film délire, et où la caméra harnachée à un drone se balade au dessus d'une forêt brumeuse. A cet instant, le monde n'est plus que teinté d'une seule couleur, rouge. Le film, dangereux et limite, est rentré dans l'œil de l'âne, le film voie rouge. Ces deux moments sont représentatifs de ce que le film a de meilleur : pas de psychologie, pas de contemplation, surtout pas de pose, mais une voracité, je devrais dire une faim, de saisir le monde à travers ses éléments les plus primaires : les lacs, les forêts, la montagne, la brume, les ânes, les chiens, les cochons, les vaches...Skolimowski, c'est là sa force limite, a 84 ans, n'a plus de temps à perdre, n'observe pas mollement mais dévore littéralement la nature, à pleines dents, avec générosité, plaisir et désespoir. Ce geste là m'émeut infiniment, c'est l'œuvre d'un vieux cinéaste qui n'a pas renoncé à pétrir et remodeler la matière du monde, à considérer qu'il est encore un rêve à accomplir, un idéal à restituer. Il y a ici une puissance antinaturaliste pure, sauvage et affirmée, qui n'est pas toujours mais parfois politique. Il y a tant à voir de l'âne en regardant son œil, mais tant du monde à voir en partant de ce même œil, forme sphérique que Skolimowski fait circuler dans le film avant beaucoup de beauté. A cet endroit, le film me paraît très inspiré, bien que parfois un peu balourd. Car cette énergie de la mise en scène a tendance à aplatir le geste, à ne le circonscrire qu'à l'hystérie d'un déluge d'inventions formelles, où la distance nécessaire à l'émotion d'un regard porté sur un animal est quelquefois franchie. Pour être plus concret, la liberté de la mise en scène est telle qu'elle s'aventure parfois trop loin, dans la psyché même de l'animal telle que le cinéaste se la représente. Or, c'est peut-être ce qui est le plus déchirant quand on filme un être vivant non-humain : on ne sait pas, non seulement ce qu'il pense, mais comment il pense. Et c'est le regarder faire, bouger, être dans le plan, qui invite à se poser la question. On ne sait pas pourquoi les éléphants se mettent soudainement à s'échapper dans la ville, à la fin de Hatari ! de Hawks. Mais on sait que c'est leur fuite qui permettra de retrouver la fille que John Wayne a laissé filer, et qui permettra qu'un couple d'humains trop timides puisse se former. Les éléphants y ont-ils pensé ? Mystère, et Hawks de les filmer, plein de malice, content de leur méfait qu'ils ignorent sans doute.

Mais Hawks, s'il samuse à courir après les animaux, s'intéresse aussi aux Hommes. Dans Eo, c'est une catastrophe : on dirait que le cinéaste ne sait plus les filmer. Ca pourrait être rassurant d'une certaine manière, seulement si Skolimowski ne s'écharnait pas à constamment revenir à eux. Dès que les Hommes sont autre chose que des silhouettes, dès qu'ils se mettent à parler, à devenir des personnages, le film s'écroule. A quoi bon orchestrer une telle symphonie panthéiste si c'est pour souscrire, dès le retour de ses semblables dans le plan, à un imaginaire aussi cliché, aussi ringard et affecté ? Les rugbymen sont obèses et virilistes, le conducteur de poids-lourd porte un marcel troué, est musclé, tatoué, lourd avec les filles, écoute du punk nul et bien entendu arbore une tête de mort à l'avant de son camion ; et par dessus tout, l'apparition d'Huppert en comtesse décadente est invraisemblable. On ne comprend rien à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, pourquoi elle est là, la scène est piteusement écrite, mal jouée et ne sert à rien. En voyant le drapeau de l'Europe arboré dans le générique, je me suis dit qu'un film d'un vieux réalisateur ayant pour personnage principal un âne devait être tellement difficile à financer que la caution Huppert avait dû leur apporter quelques sous. Du reste, on sent qu'Eo est un film « européen », pas vraiment ancré quelque part, que le foisonnement formel devient parfois celui d'un pudding. Quand le film se trouve, on est dans un cinéma puissant, habité. Quand il se trompe, on tombe dans le clip. Rarement vu un film, aussi brutalement inspiré formellement, s'égarer parfois autant, et même, pourrait-on dire, trahir son noble et puissant pacte de cinéma.