J’ai toujours eu du mal avec l’art contemporain. Voir des toiles simplement composées d’un trait et d’un carré ne me feront jamais rien et n’auront jamais de sens à mes yeux, hormis sur un plan esthétique. En revanche, il m’est bien plus simple de me pencher sur une œuvre cinématographique aussi barrée qu’Eraserhead, car la relation nouée avec le spectateur, plus durable sur l’instant et à terme, ne peut se baser uniquement sur une esthétique intellectualisée à outrance, mais elle doit le faire sur un propos bien identifiable. Celui-ci peut se manifester de manière très directe et explicite, mais il peut aussi être camouflé, implicite et intrinsèque, et c’est là qu’intervient ce diable de David Lynch.

Eraserhead fait partie du mouvement des Midnight Movies, une série de films expérimentaux, aux propos souvent contre-culturels et subversifs, qui connurent un grand succès dans les années 1970 grâce à une logique d’exploitation spécifique, faisant qu’ils étaient principalement programmés aux séances de minuit. Cela répondait à l’échec précédent de certains films, ne parvenant pas à captiver l’attention d’un large public. Ainsi, grâce à des projections tardives, ces films pouvaient s’adresser à des spectateurs spécifiques, friands d’expériences particulières, dans un contexte socio-politique favorable au succès d’œuvres anti-conformistes.

Ainsi, Eraserhead est parvenu à se hisser parmi les rangs des films cultes et à se tailler une réputation de film perché par excellence à travers les décennies. Aujourd’hui encore, son ombre plane sur l’univers du septième art, faisant de lui un des films les moins accessibles, et nécessitant une certaine préparation pour l’aborder. Et, il faut le reconnaître, il faut bien préparer le terrain avant de le visionner. Tout d’abord, avoir une certaine sensibilité et propension à apprécier des œuvres conceptuelles, ne livrant pas tous leurs secrets et gardant en elles une grande part de mystère. Ensuite, il est préférable de s’initier un minimum au style et à la filmographie de David Lynch pour mieux appréhender le réalisateur et sa façon d’aborder le cinéma. Enfin, pour visionner ce film, il faut garder un mot en tête : « cauchemar ».

La thématique du cauchemar est récurrente au sein de la filmographie de Lynch. En effet, ses œuvres ont pour habitude d’explorer les recoins sombres de la conscience et de la société. Par exemple, Blue Velvet (1986) proposait une vision cauchemardesque de la face cachée de la société, celle que l’on ne voit pas de nos propres yeux et que le héros explore malgré lui. Lost Highway (1997) affichait un schéma plus labyrinthique, s’enfonçant dans les abîmes de la torture lubrique, aux tréfonds de la raison, dans une épopée psychotique terrifiante. Ces films, tout comme les autres, montrent une intention de Lynch d’explorer ses sujets non pas d’une manière brute et explicite, mais bien de dissimuler son propos en n’appelant pas simplement une expérience visuelle mais bien sensorielle complète.

On pourrait alors croire qu’Eraserhead, son premier long métrage, serait une ébauche à tout cela. C’est, en partie le cas. En réalité, Eraserhead est un peu comme un œuf prêt à éclore, contenant toute l’essence du cinéma de Lynch. La vision cauchemardesque ne concernait qu’un aspect de l’intrigue des films précédemment nommée. Ici, elle est bien généralisée, d’où mon insistance sur le terme de cauchemar, lequel est à peu près le seul à même de pouvoir définir correctement ce film.

L’intrigue d’Eraserhead est quasi inexistante et se limite à de simples balbutiements : la vie d’un homme, la rencontre avec son étrange belle-famille, l’arrivée d’un bébé prématuré monstrueux… Aucun de ces éléments ne parvient à faire sens et nous fait rapidement comprendre qu’il ne s’agit pas d’en trouver un ici. Dès les premières images, l’atmosphère étrange du film s’impose, et la caméra nous plonge dans des trous noirs, un détail plus tard présent au début de Blue Velvet lorsque la caméra nous plonge dans le trou d’une oreille découpée, découverte ensuite par le héros. A travers ce mouvement, le réalisateur nous fait donc explorer la surface d’un objet pour nous plonger dans les profondeurs, l’inconnu, prétexte à un périple initiatique empli de mystères, qui influença également beaucoup Nicolas Winding Refn dans Inside Job et Only God Forgives.

Dans Eraserhead, ce plongeon nous mène tout droit dans un cauchemar éveillé, habité par un climat anxiogène permanent. Dans cet univers anachronique et sans repères géographiques, les immeubles sont immenses, froids, les rues sales, la présence de population est suggérée mais celle-ci fait largement défaut tout au long de l’intrigue, mettant en lumière la solitude du héros, un autre thème cher à David Lynch dans ses œuvres.

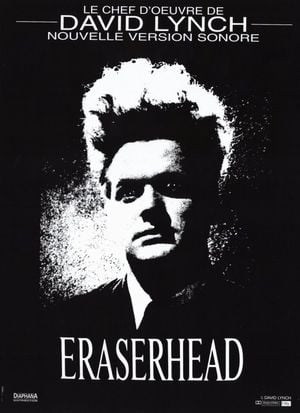

Pour esthétiser son cauchemar, David Lynch emploie tout d’abord le noir et blanc. Sans couleurs, le spectateur perd des repères habituels, et l’aspect morne et obscur du film se dévoile davantage. Grâce à ce noir et blanc, jour et nuit se diluent à l’image et effacent un peu plus le repère fondamental qu’est le temps, quasiment absent du film. Ensuite, les jeux de lumière employés par Lynch, l’architecture des bâtiments, la construction des plans et des décors ne sont pas sans rappeler l’esthétique des films expressionnistes allemands des années 1920. Sur ce plan, Eraserhead se rapproche d’un point de vue esthétique d’un Metropolis (1927), associé à la démence ambiante du Cabinet du Docteur Caligari (1920).

De même, au fil de l’intrigue, le spectateur ne peut qu’être amené à s’interroger sur l’identité du héros dont il suit l’histoire : Qui est-il ? Que fait-il ? D’où vient-il ? Aucune de ces réponses n’est jamais traitée en détail. Pourtant, Henry (c’est ainsi que se prénomme le personnage principal du film) se présente comme un homme discret, timide, visiblement employé d’une entreprise, au vu des crayons ornant sa poche pectorale. Son apparence de type tout à fait ordinaire contraste avec l’hostilité et la laideur du monde qui l’entoure. Nous sommes alors amenés à nous poser cette question : et si, finalement, Henry n’était tout simplement pas la projection de nous-même dans le film ?

Les réactions d’Henry face aux situations auxquelles il est confronté tendent à confirmer cette idée. L’incompréhension face aux réactions grotesques et caricaturales de sa belle-famille, le dégoût puis l’empathie humaine envers le bébé monstrueux, puis le déni comme armure face à tout l’ensemble. Face à toute l’absurdité qui anime et caractérise cet univers, l’humanité et l’identification à Henry font de lui le seul repère, le seul lien qui permette de tenir pour ne pas sombrer dans la démence qui habite cette œuvre. Eraserhead a justement de cauchemardesque cette absurdité qui, pourtant, se base sur des éléments de la vie de tous les jours, mais ceux-ci sont représentés et mis en scène d’une manière tout à fait surréaliste, suggérant une déformation visuelle et conceptuelle issue de la création d’un cauchemar.

Celle-ci démarre au début du film, avec une scène très étrange semblant mimer la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde, présageant la naissance du bébé monstrueux, et se poursuit tout au long du film, notamment lors d’une scène relativement symbolique qu’il convenait d’aborder ici. Lors d’un cauchemar dans le cauchemar, Henry perd (littéralement) la tête, et celle-ci est récupérée par un enfant qui l’apporte dans une usine. Là, est extraite une partie de son crâne, utilisée pour créer des gommes pour crayon à papier. L’un des employés teste alors la gomme en écrivant brièvement et en effaçant grâce à la gomme fraîchement produite. Au-delà de donner un sens au titre du film, Eraserhead, cette scène symbolise l’effacement du tangible et du palpable (l’écriture) par la conscience et le subconscient (le cerveau), nouvelle manifestation d’une déformation des sens et de la réalité par le cerveau dans le contexte d’un cauchemar (ou d’un rêve).

Ainsi, Eraserhead n'est pas qu'un film qui se contente de faire du "what the fuck" pour l'être. C'est avant tout une œuvre expérimentale, fruit de cinq années de travail qui lança et posa les jalons de la carrière de l'un des réalisateurs les plus influents de ces dernières décennies. En plus d'être une vision très conceptuelle du rêve et du cauchemar, elle contient l'essence même de l'univers et du cinéma de David Lynch. Film hautement anxiogène et déstabilisant, Eraserhead ne se regarde ni sur un coup de tête, ni pour le plaisir. Le contexte dans lequel il est visionné fera beaucoup dans votre expérience avec ce film.

Extrêmement sombre, horrifique, quasiment insoutenable par moments, Eraserhead s'aventure là où très peu d'autres films vont, et propose une expérience remarquable et marquante. Il est très facile de le détester, comme il est aussi simple d'être conquis. Appréciant les expériences sortant de l'ordinaire, je fais partie de ceux qui ont beaucoup apprécié le résultat, sans pour autant renier le fait d'avoir poussé quelques rires nerveux et des grimaces de dégoût lors de mon visionnage. Une nouvelle fois, si d'aventure il vous prend l'envie de voir ce film, il est très important, je le rappelle, d'appréhender un minimum l'univers de Lynch, et de bien avoir le mot "cauchemar" en tête. Cela vous aidera beaucoup pour apprécier au mieux ce film. Sur ce, il est trois heures du matin, et je commence à regretter d'avoir regardé ce film avant de dormir...