La métaphore de l’escalier a longue vie au cinéma. Jouissance et domination, échec, descente aux enfers. Mais aussi moteur de la narration. On me dit escalier, je penserais plutôt à un mélodrame sentimental à la Griffith. Comme si les héroïnes griffithiennes, leur petite bouche toujours aussi pincée, passaient leur temps à monter des escaliers à la hâte dans de lugubres immeubles, fuyant Robespierre ou tout flic lambda, retrouvant in fine amants et enfants cachés. Enfin, l’escalier, c'est le septième ciel, espoir et music-hall, comme en témoigne la folle chanson de Georges Guétary dans un Américain à Paris. Avec Mulligan, le doute est libre, persiste et signe. Le film tourne et virevolte, entre circulations malaisées dans les couloirs d’un lycée encombré et ambition morale de l’héroïne, jeune enseignante fraîchement émoulue.

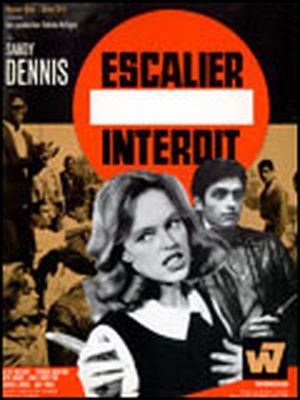

L’escalier interdit, c’est cet épisode cocasse du tout début du film : on prend la nouvelle prof pour une élève, et on lui refuse l’ascenseur, réservé aux enseignants (et j’ai bien ri dans ma barbe, comme le jour où au CDI, devant moi, une jeune professeure a insisté sur le fait que non, elle n’était pas élève, et qu’elle avait donc le droit d’emprunter un manuel scolaire). Qu’à cela ne tienne, l’héroïne prend l’escalier, mais se trouve submergée par un flot d’élèves; le gardien lui crie alors que cet escalier est réservé à la descente. Métaphore facile peut-être, mais le génie du film est bien de jongler entre des scènes ou images topiques, Heurs et malheurs d’une enseignante en milieu défavorisé, et une finesse percutante dans l’élaboration de cette chronique.

Comme au sein du quotidien, on hésite toujours entre drame et comédie. C’est la preuve d’un véritable talent créatif : l’absence d’attendus. Et qui s’incarne ici à merveille dans les choix pédagogiques de la jeune femme, cruels et logiques. Va-t-on l’écouter ? Va-t-elle parvenir à capturer l’attention-tension et à la maîtriser par la seule force de sa présence? La masse puissante et houleuse de la classe se dresse comme une autorité constamment imprévisible, surprenante, parfois peu ragoutante mais fascinante, composée d’individualités bien différenciées par le cinéaste. L’altérité est une des idées qui mène ce film puissant et cohérent jusqu’à son bout : comment transmettre une parcelle de soi-même à quelqu’un qui n’est pas soi - a fortiori face à une masse de quarante personnes? L’altérité est en combat libre contre le désir éperdu de transmission, au rêve de transparence, de communication idéale d’âme à âme. Je retrouve alors Rousseau au coin d’un vieux casier.

Dialogue amoureux, ou leçon de littérature, qu’importe ? L’épreuve qu’affronte l’héroïne pendant deux heures, dans l’idée d’établir un lien intellectuel avec des êtres dont elle ne connaît rien, trouve un écho sublime dans l’amour qu’entretient une de ses élèves pour un jeune enseignant désabusé et haineux. Le film ne quitte jamais la mesure, même au sein de la cruauté la plus complète : équivalent d’un Gainsbourg américain, l’enseignant corrige à voix haute devant l’intéressée la lettre d’amour pathétique qu’elle lui a envoyée. Et s’aperçoit que l’orthographe et toi ça fait deux. La caméra passe lentement du visage sarcastique du jeune homme -arrêter avec les trois petits points, ne plus cercler le point sur le i, pas de majuscule à amour- à la main de la jeune fille, serrée, les phalanges prêtes à se casser sous le poids de l’angoisse. La jeunesse d’âme, à comprendre ici comme un subtil métissage entre fragilité et idéal, touche la cancre comme l’enseignante.

Robert Mulligan tiraille son spectateur pendant deux heures : il rit aux réparties cassantes des élèves (merveilleuse scène d’évacuation), se sent pris par la peau du cou, de retour au fond de la salle de techno en troisième. Il suit aussi l’héroïne au gré de ces longs plans-séquences qui l’accompagnent dans le défilé interminable de couloirs surpeuplés, surchauffés, et s’émeut de ses idéaux d’acier. Tour à tour prof et élève, il se laisse mener dans un film-monde dont l’âme se dirige exclusivement vers les affres du lycée. N’est-ce pas tout ce qui est uniquement exposé dans le film ? Pourquoi suivrait-on l’enseignante jusqu’à chez elle ? On la retrouve le matin quand elle descend de l’arrêt de bus ; on la quitte le soir à la sortie du bâtiment ; et la vie continue. Cette attitude qui renie les facilités de l’intimisme va de pair avec le choix de présenter une «femme qui marche». Elle va, du bus au lycée, de la salle des profs à sa salle de cours, toujours ces couloirs, où on la voit marcher de dos, d’un pas de plus en plus assuré au fur et à mesure que le film avance, lui aussi, vers une fin heureuse et apaisée ; la caméra, après avoir désigné au début du film l’héroïne, de haut, comme novice et étrangère, s’attache à elle et à la hauteur de son regard ; conquête d’une indépendance, et affirmation de soi qui se fait dans la nuance plutôt que dans l’esbrouffe. Il n'y pas de facilités : l’enseignante reste fragile jusqu'à la fin. Elle conquiert tout de même sa liberté, et ose remonter à contre-courant l’escalier interdit.

Le film, enfin, a le mérite, sept ans après West Side Story, de ne pas s’enfermer dans un lycée de carton-pâte, au sein d'un quartier difficile qui serait fait de fausses façades. Les rues sont peuplées d’immeubles crades, les intérieurs sont tristes à pleurer, les pupitres tachés, on ressent le manque de moyens, la misère sociale. La caméra, quand elle suit l’héroïne dans le quartier, est tenue à l’épaule, et nous sort violemment de la fiction. Elle prend son assurance, au contraire, dans les intérieurs du lycée, car le paradoxe de l’enseignant, du transmetteur, est bien là (et je soupçonne le réalisateur d’avoir eu un jour envie d’enseigner): tenter de procurer une bouffée d’air intellectuelle au sein de quatre pauvres murs sales.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.