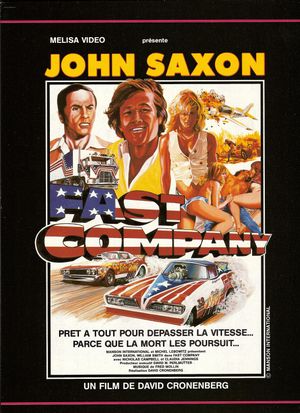

Erreur de jeunesse, simple commande destinée à payer les factures et remplir le frigo, tâche gênante au sein d’une œuvre passionnante qu’il serait préférable de remiser au placard… c’est peu dire que vouloir à tout prix imposer Fast Company comme un authentique film de Cronenberg, c’est tendre le bâton pour se faire battre et s’exposer aux accusations de mauvaise foi édifiante ou d’idolâtrie aveugle. Difficile en effet de retrouver la patte du canadien fou dans cette histoire de pilotes de dragsters tout en muscles saillants, adeptes de la vitesse et des jolies filles. Scénario carré et sans excès (pour ne pas dire prévisible) dans sa structure, mise en scène classique mais efficace… bref, un film idéal pour un moment de détente sans prise de tête mais très loin de ce qu’on peut attendre d’un cinéaste aussi prestigieux que Cronenberg.

Et pourtant, même dans le rôle de l’illustrateur d’une histoire dont il n’est pas à l’origine, le réalisateur ne peut s’empêcher de laisser infuser sa personnalité sous certains aspects. Passionné de courses automobiles, il filme cet univers avec la rigueur d’un documentariste, dans une volonté assumée d’immersion réaliste, s’attardant longuement sur les différentes étapes précédant le départ des bolides. Sans tomber dans la glorification béate, il adopte au contraire un regard lucide et très critique sur les dérives libérales de ce secteur, dans lequel les magouilles financières et la marchandisation des pilotes importent plus que l’esprit sportif. Et si Cronenberg semble en pilote automatique (ok, elle était gratuite celle-là) sur les scènes en dehors des circuits, il se réveille dès lors que la mécanique entre en jeu, plongeant dans les entrelacs de tuyaux et d’acier des Funny Cars avec le même amour qui le guide dans son exploration des viscères humaines. Le spectre de son futur Crash n’est jamais très loin dès lors qu’il semble fusionner ces pilotes de chair et de sang avec le cockpit de leurs véhicules hybrides et améliorés, collant sa caméra au plus près des casques et de l’asphalte dans le but de faire pleinement ressentir au spectateur la vitesse affolante et les vibrations de la tôle. Une technique qu’un jeune réalisateur australien utilisera d’ailleurs la même année pour un petit film de genre intitulé Mad Max.

Au-delà de ça, Fast Company acquiert une dimension méta involontaire et assez amusante dans la filmographie de Cronenberg : c’est sur ce film mettant en scène une famille d’artistes soudés, en rébellion face aux tentatives de contrôle du système et bien décidée à tracer sa route en totale indépendance, qu’il rencontrera les collaborateurs qui l’aideront à façonner son univers visuel : le directeur de la photographie Mark Irwin (avant que ne lui succède Peter Suschitzky à la suite de La Mouche), le monteur Ronald Sanders et la décoratrice Carol Spier. Bref, les prémisses de la Cronenberg family.

Preuve que le hasard fait décidément bien les choses.