Le cinéma social, véritable marotte du festival de Cannes, est souvent celui qui cristallise le plus d'animosité à son encontre, entre ceux qui n'y voient qu'un tract politique destiné à apaiser la mauvaise conscience des classes privilégiées (ou à les réconforter dans leurs fantasmes), et ceux qui lui reprochent un pathos manipulateur ne servant qu'à faire pleurer dans les chaumières. Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir des débats enflammés suscités par la remise de la Palme d'or à Moi, Daniel Blake de Ken Loach (totalement méritée soit dit en passant, et j'assume). Personnellement, je reste persuadé que le cinéma, dont le rôle dans la construction de nos représentations mentales a largement été discuté, peut participer à l'éveil des consciences sur de nombreux sujets sociétaux contemporains, à condition bien sûr que cette volonté soit mise au service d'une démarche cinématographiquement pertinente.

La mention de Loach n'est d'ailleurs pas fortuite tant on retrouve dans L'Histoire de Souleymane les meilleurs éléments du cinéaste anglais : une mise en scène épurée et sans fioritures, cherchant toujours à aller à l'essentiel et à nous maintenir au plus près de son protagoniste et de ses émotions. Une approche empathique nous exposant sans détour la difficulté de Souleymane à survivre dans ce pays qui n'est pas le sien, chaque journée s'apparentant à un véritable parcours du combattant, mais ne tombant jamais dans le misérabilisme racoleur ou mal placé. Et surtout, un refus de tout manichéisme : le film ne cherche pas à désigner des coupables d'office et présente avant tout des individus se débattant comme ils le peuvent au sein d'un système inégalitaire, victimes d'un capitalisme prédateur poussant à l'individualisme et à l'exploitation des autres. Une société ne jurant que par le profit immédiat et l'instantanéité des échanges, laissant sur le côté tous ceux qui ne parviennent pas à suivre le rythme, à l'instar de Souleymane qui enchaîne les livraisons Uber à une cadence infernale, emprisonné par le ratio étroit de l'image, perdu dans une jungle parisienne étouffante et bruyante à l'excès. On pense énormément, dans ces séquences, au récent A plein temps de Eric Gravel, qui adoptait une approche assez similaire, transformant le déroulement d'une journée ordinaire en une course contre-la-montre permanente et irrespirable.

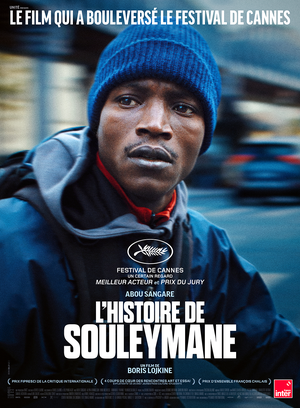

On pourra tiquer sur le fait que le long-métrage cherche parfois à accumuler les péripéties de manière forcée (la collision avec une voiture, l'échange sous tension avec une équipe de policiers en patrouille...), comme si Boris Lojkine souhaitait recenser en un seul film l'ensemble des obstacles rencontrés par les migrants. Mais tout ça ne pèse pas grand-chose face à la maîtrise permanente dont font preuve le réalisateur et l'impressionnant Abou Sangaré (dont la situation est similaire à celle de son personnage), et qui explose dans un monologue final éblouissant de justesse, où l'on passe sans crier gare de la tension la plus extrême à l'émotion absolue. Alors que la société force Souleymane a inventer un récit qui n'est pas le sien pour espérer s'intégrer, la possibilité lui est enfin offerte, dans une démarche de pure empathie, de renoncer à tous ces mensonges et de se reconnecter à sa véritable identité. Accorder la parole à ceux qui s'en voient trop souvent privés, tel est le geste politique fort et pertinent de ce très beau film, dont la dernière scène cathartique nous rappelle une vérité fondamentale mais trop souvent oubliée de nos jours : le premier pas pour réellement comprendre l'autre et établir un lien social avec lui consiste parfois simplement à s'asseoir et à écouter son histoire.

Souleymane/Sangaré m'aura conté la sienne. Je l'aurais entendue.