Après une ouverture immortalisant la nature moscovite en plans larges, Andrey Zvyagintsev installe sa caméra au coeur d'un appartement sans joie, mis sur le marché par un couple séparé et véhément. Déjà, le réalisateur russe nous donne à voir ce que les protagonistes eux-mêmes ont choisi d'ignorer : les pleurs cachés d'un enfant de douze ans étouffés par les querelles puériles de ses parents. Lorsque l'école d'Aliocha contacte sa mère pour lui signifier ses absences – et donc sa disparition trente-six heures plus tôt –, il a déjà été sciemment effacé du récit. Boris et Genia travaillent, sortent, flirtent, consomment, mais ne se soucient aucunement de leur fils, victime collatérale de leur séparation et désormais livré à lui-même. C'est un premier clou enfoncé au cercueil de la Russie poutinienne : là où les valeurs orthodoxes sont portées aux nues, là où les collusions entre l'Église et l'État sont monnaie courante – c'était l'objet premier de Léviathan –, la cellule familiale classique subit les morsures du temps, de la lassitude, de la trahison et de l'indifférence.

L'hypocrisie est bientôt portée à son firmament : Boris craint de voir sa carrière impactée par son divorce en vertu du conservatisme de la société russe, mais personne, ni lui ni son ex, ne désire la garde d'Aliocha, qualifié de « mauviette » sans « aucune manière » par une mère âpre et distante. En réalité, Boris et Genia cheminent à grands pas vers une forme d'égoïsme que Zvyagintsev rend inexpiable : plaisir de la chair, restaurants luxueux, coiffeurs, selfies sursignifiés ont pris la place qui aurait dû être dévolue à leur fils. Le masque, si tant est qu'il y en ait un, ne met pas longtemps avant de craquer. L'enquête sur la disparition de l'enfant mal-aimé démontrera à quel point ses parents le méconnaissent. Cette absence (fugue ou enlèvement ?) servira surtout de prétexte commode à la réaffirmation de vieilles rancoeurs et projettera une ombre épaisse sur les vies nouvelles promises aux anciens amants : un quadra propre sur lui, aux finances confortables, pour elle ; une jeune femme possessive, aussitôt engrossée, pour lui.

Comme toujours, Andrey Zvyagintsev déborde largement sa trame principale pour portraiturer une Russie sertie de contradictions et de travers. Un policier s'épanche ouvertement sur les moyens limités de la justice et renvoie les parents d'Aliocha vers des associations bénévoles suppléant de facto les corps régaliens de l'État. Les chaînes de radio font état d'actualités politiques troubles, tandis que le poste de télévision crache les dernières nouvelles à propos de la guerre du Donbass. Au travail, la productivité se voit adressée un pied-de-nez par ceux qui préfèrent les parties de solitaire à leurs tâches journalières. Enfin, on est invité à parcourir des bâtiments en friche, à croiser des marâtres paranoïaques et acrimonieuses ou à assister à des disputes de couple au sujet de la « souffrance » occasionnée par une relation de laquelle n'aura résulté que « de la merde, de la merde et encore de la merde ». Dans Faute d'amour, chaque plan, chaque situation, chaque réplique semble ainsi fécondé par une perversité et un désespoir qui ne disent pas leur nom.

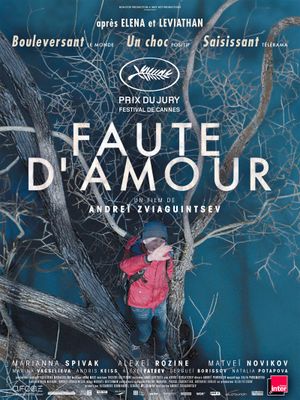

Auréolé du Prix du jury à Cannes, le film d'Andrey Zvyagintsev bénéficie sans surprise d'une authentique science du cadre, d'une élégance glaciale, mais aussi d'une portée véritablement universelle : l'enfance, le couple, la famille, l'égocentrisme, la consommation de chair et d'objets y appliquent des lames de fond vertigineuses, jusqu'à donner une idée précise du cauchemar intime. On pourrait deviner ici, outre la tentation de prendre langue avec Tchekhov ou Dostoïevski, le besoin de renverser le postulat d'Elena. Là où les liens du sang phagocytaient le « moi » dans le troisième film de Zvyagintsev, désormais c'est au contraire le « moi », boursouflé et presque déifié, qui écrase de tout son poids les lois filiales.