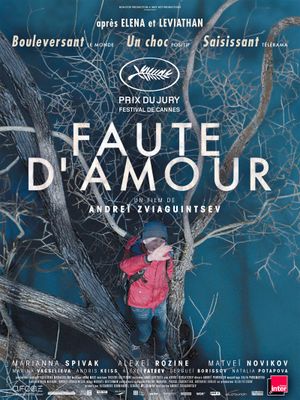

Prix du jury du festival de Cannes en 2017, Faute d’amour est le cinquième long métrage de Andrei Zvyagintsev. Après le monumental et austère Léviathan, le cinéaste continue ses pérégrinations russes, avec cette fois un propos bien plus universel que ne l’admettent les critiques françaises. L’élément clé du scénario, la disparition d’un enfant de 12 ans, suite au désamour chronique de ses géniteurs, semble un prétexte idéal pour examiner une société sur laquelle on insiste avec la nationalité russe. Or, le propos, superficiellement misanthrope, consiste avant tout à se placer sous le signe de l’universalité, avec un angle moral : ce n’est pas un manque d’affection, mais une Faute d’amour.

Aliocha est un enfant non désiré, pris en étau entre une mère superficielle, et un père velléitaire, amorphe. Deux individus, embrasés par la passion, qui ont conçu prestement un enfant, sans le désirer véritablement, sans songer à se débarrasser du fœtus. Le divorce à l’horizon permet de constater l’adolescence rampante qui contamine les adultes, quand l’enfance s’inscrit pleinement dans la mélancolie, teintée de gravité. L’antagonisme est fort, la communication réduite à l’état de néant. Les coups pleuvent autant que les invectives gratuites. Mais la punition, absurde, devient insuffisante. Aliocha n’est pas seulement un poids, il est aussi un encombrant dont il faut se défaire au plus vite. Son éclipse est en quelque sorte l’œuvre de la providence. Puisqu’il n’était pas désiré, pourquoi ne pas l’effacer, d’un coup de crayon ?

Andrei Zvyagintsev ne respecte pas les codes du genre des films de disparition d’enfants. L’affliction est cohérente, dans sa légèreté. Les angoisses parentales sont des émotions simulées par l’instant, à la profondeur inexistante. Consciemment, à ce stade de dissociation, il est particulièrement ardu de s’avouer que l’indicible a bien eu lieu. Ce que nous affirme Zvyagintsev, dans une forme bien plus talentueuse et moins gratuite que le pénible Happy End, c’est que la décadence est en marche. Sans grandiloquence, ni effet de style, rien n’exige à ce que ses personnages opèrent un virage à cent quatre-vingt degrés. Pourquoi changer, alors que la vie offre de vastes possibilités ? L’obsession des selfies, de la présence paresseuse de l’autre, de l’enchaînement de flirts, du sexe inconséquent, d’un quotidien en apparence tranquille, font que la continuité est si évidente que tout sentiment d’élévation est annihilé. La reproduction des comportements initiaux est flagrante, y compris à la fin du film. Tout a changé, sans que rien ne change.

Personne ne s’aime, dans ces lieux dont les difformités architecturales sautent aux yeux. L’homme n’est plus dans sa petitesse face aux éléments, il est aussi responsable des verrues dans lesquelles il déambule, esseulé, vidé de sa substance. L’iPhone est le nouveau hochet de ces autochtones, cocasserie anti guerre froide. Le pessimisme règne, mais le sursaut n’est pas pour demain. Peut-être que la génération suivante pourra être préservée.