Après le récent et magnifique, abrasif Boy A, voici une fois encore l’expression à vif d’une adolescence en bazar au cœur d’une Angleterre précaire et douloureuse. La sinistre condition sociale anglaise, presque un genre cinématographique en soi, n’est ici jamais pointée du doigt, jugée ou dramatisée. Elle sert de creuset sous les nuages, de réceptacle rompu, soumis, où la cruauté des sentiments, des passions et de la vie (Life’s a bitch déclame Nas à la fin du film) tournoie sans cesse, rampe puis voltige ou se noie dans l’alcool et la déraison.

Arpentant crânement le bitume, s’affectionnant d’un vieux cheval blanc, s’échinant à la danse dans un appartement désert, éructant, invectivant, Mia, 15 ans, cherche à s’émanciper des batailles alentour, à se soustraire du monde (tout en voulant s’y intégrer, à sa façon) ou d’une quelconque autorité. Mais ses illusions s’esquintent à la longue dans le fracas des jours et la crue des nuits, étreintes éphémères ou misérables sur un sofa tabou, danses lascives dans quelques clubs interlopes qui sapent l’espoir brûlant, vérités en guerres promises, amour d’une mère qui s’en fout, qui la casse, saccadé…

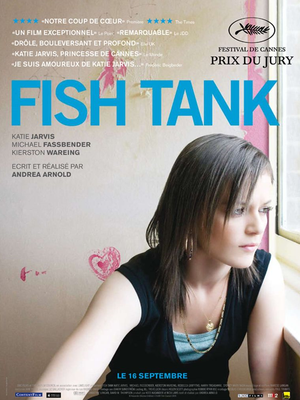

Le film aurait gagné à être beaucoup plus court, plus ramassé, privilégiant ainsi l’immédiateté nourrie, le heurt des instants, la grâce des sentiments et des émotions s’abîmant, en l’état, dans des scènes et des situations qui n’apportent rien, essoufflent le rythme ou l’étirent parfois inutilement. C’est dommage tant le portrait charnel, sensuel, de cette jeune ado butée (Katie Jarvis, eau forte et frémissante) palpite souvent des beautés de ses désirs, des tremblements de ses rêves de gamine rebelle, crins de jais, regard ample, la vie devant. Et tant, aussi, Andrea Arnold capte ses révoltes et ses abandons avec une puissance dans les cadres, une douceur dans les couleurs, les flous et les contre-jours.

Le format carré de la pellicule impose, comme une sorte de polaroid saisi dans un souffle, cette fulgurance des choses, de l’existence qui se blesse, s’émeut d’un parfum bon marché ou d’une journée à la campagne. Certains plans peuvent ainsi se détacher du film comme des photogrammes poétiques, évocateurs aussi d’un certain réalisme social à l’égal d’un Martin Parr ou d’une Nan Goldin. Mais le trop-plein scénaristique de l'œuvre, ses ressacs qui bousillent plus qu’ils n’hypnotisent, délitent son ascendance érotique (Jarvis et Fassbender, sexués à mort) et sa volonté de l’embraser corps et âme dans les vapeurs de sa dépouille, l’éclat de son oraison.