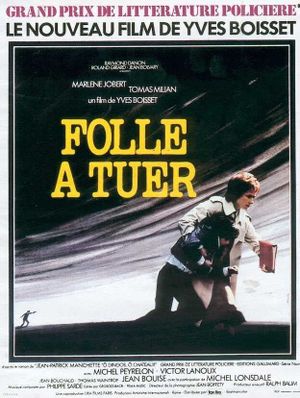

Folle à tuer interroge la notion de « folie », part de sa définition médicale appliquée à une clinique psychiatrique pour mieux investir un autre milieu défini par sa marginalité, celui de criminels ayant un contrat à honorer et jouant sur infiltrations et faux-semblants. Yves Boisset compose un polar atypique, comme le sera Canicule (1984), dont l’intérêt repose, outre sur ce transfert de la folie, sur l’accomplissement du personnage de Julie Ballanger au contact d’environnements austères ou hostiles, qu’il s’agisse de l’immeuble servant de siège social et de foyer à la famille Mostri, reflet de la modernité du quartier de la Défense, ou d’une barraque isolée. Ainsi la trajectoire du film passe-t-elle de la ville à la campagne comme raccord à l’authenticité, en opposition à la nature artificiellement recomposée dans l’appartement où vit seul un orphelin. Quoique peu convaincant dans son ensemble, inégalement mis en scène et interprété – Marlène Jobert ne dispose d’aucun espace de jeu, les autres comédiens sombrent dans la caricature stérile –, Folle à tuer brosse le portrait de deux solitudes qui s’apprivoisent. Une curiosité dispensable, alourdie par ses intentions et ses discours anticapitalistes.