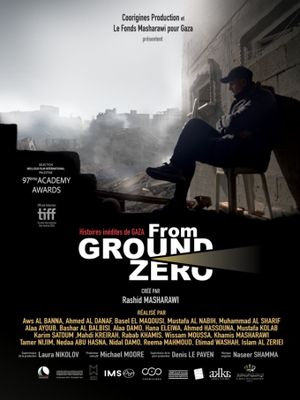

Le programme est constitué d'une vingtaine de courts-métrages réalisés par des cinéastes palestiniennes et palestiniens à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Les formes choisies oscillent entre documentaires, fictions ou une hybridation des deux.

Evidemment, même dans les segments fictionnels, avec parfois des recherches esthétiques bouleversantes car faites avec les moyens du bord, le réel rentre dans le champ par ce qu'enregistre la caméra (bâtiments détruits, recherche de survivants parmi les décombres, promiscuité sous les tentes...).

Ce qui frappe, c'est néanmoins la diversité des approches, le kaléidoscope des personnalités et attitudes décrites pour tenir bon, survivre, résister, assurer le présent et si possible l'avenir des enfants, et préserver la dignité humaine et le goût de vivre, parfois grâce à l'imaginaire ou la médiation artistique, face aux crimes contre l'humanité en cours (que les observateurs qui n'ont pas détourné le regard ont tenté de décrire à travers des néologismes avec le suffixe -cide pour signifier l'anéantissement de tout ou partie d'un groupe humain, mais aussi la destruction systématique des constructions urbaines, hôpitaux, universités, bâtiments patrimoniaux, mémoire d'une civilisation).

Un travail modeste mais indispensable, un peu à l'instar de celui de "Pour Sama" de Waad Al-Khateab (et Edward Watts) à propos des bombardements d'Alep par le régime syrien ou son allié russe (1), de surcroît déchirant quand on se remémore les aspirations des jeunes gazaoui.e.s recueillies dans "Yallah Gaza" de Roland Nurier ou "Voyage à Gaza" de Piero Usberti, deux documentaires tournés avant la phase actuelle du conflit.

Enfin, dans notre contexte, ce travail humaniste et humble révèle, par contraste, toute l'indécence du double standard de la plupart des grands médias occidentaux, mécaniquement alignés, dans leur façon de cadrer le sujet, sur la propagande de guerre d'un Etat qui se soustrait depuis des décennies au droit international, celui-ci constituant pourtant la seule boussole qui puisse servir de base pour garantir le respect de chaque peuple à disposer de lui-même, et l'égalité d'accès à ses droits fondamentaux.

(1) Pour préciser, je ne compare évidemment pas au niveau analytique la situation de la Syrie sous Assad, et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, qui procède de contextes historiques et de logiques à l'oeuvre qui n'ont rien à voir. Le film "Pour Sama" constituait par ailleurs un long métrage documentaire d'un seul tenant. Si je rapproche les deux films, ce serait davantage de manière sensible parce qu'ils sont tous les deux filmés par le point de vue de personnes qui ne sont pas sûres d'être encore en vie le lendemain, et parce qu'ils sont peut-être similaires dans la réception qu'ils auraient ici, notamment le fait qu'ils permettent d'aller au-delà d'une vision très simpliste du monde, basée sur une seule dimension, celle de la lutte contre les pouvoirs ou les groupes armés se référant à un islamisme radical ou tout autre extrémisme religieux (lutte par ailleurs indispensable, par exemple, pour ma part, les régimes qui pratiquent ce que certaines féministes appellent l'apartheid de genre ne sont pas plus défendables que les régimes qui pratiquent un apartheid raciste). Car, dans les deux cas, la Syrie et la Palestine, cette lutte a été instrumentalisée pour massacrer un nombre important de populations civiles, pour des motifs en réalité autres (l'anéantissement de l'opposition à un régime dictatorial dans un cas, ou d'un peuple qui voudrait pouvoir s'autodéterminer en mettant fin aux structures coloniales qui l'oppriment et le divisent en de multiples statuts dans l'autre cas), et parfois avec l'assentiment, chez nous, de personnalités médiatiques qui prétendent défendre le principe de laïcité. Rappelons que, lorsqu'il était non dévoyé, le principe de laïcité était censé garantir la liberté de conscience de toutes et tous, donc y compris des personnes appartenant à des minorités (rappelons qu'en 1905, les personnes athées étaient minoritaires), organiser la séparation entre les religions ("les Eglises") et les pouvoirs publics ("l'Etat" qui comprend également les différents échelons locaux des pouvoirs politiques), et garantir la neutralité de l'espace public (c'est pourquoi il est demandé la neutralité aux fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction). Ce principe n'était pas utilisé pour neutraliser les individus en général, ou pour servir de paravent à des paniques morales racistes (sauf peut-être au temps des colonies, on y revient), mais était censé participer au contraire au difficile cheminement vers davantage de liberté, d'égalité et de fraternité.