Le documentaire-type selon Netflix, avec la formule déclinée à l’envi sur la plateforme : un évènement mystérieux propice à l’enquête (disparition, double vie, escroquerie), un montage clippesque qui multiplie les sources d’images (pas un plan ne doit durer plus d’une poignée de secondes), nappage de musique continu, des intervenants à la pelle (commentaire constant, sans temps mort).

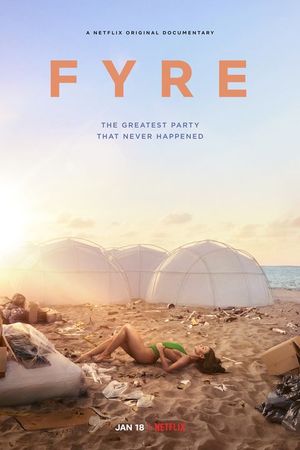

Les sujets sont dans une certaine mesure intéressants, mais sans profondeur ; ce sont finalement des documentaires qui, dans leur essence, en appellent à notre voyeurisme, plus qu’à un regard critique et réflexif. Le spectateur reste jusqu’au bout pour voir l’étendue du désastre – et ici, à quoi peut ressembler un festival musical où rien n’a été préparé alors qu’il a été vendu sur le luxe, le rêve ; « une expérience » selon le terme consacré Silicon Valley. A ce titre, la séquence où les premiers spectateurs arrivent aux Bahamas, pensant rejoindre de belles villas et profiter de Major Lazer dans un cadre idyllique, joue à fond sur le plaisir pervers pris à regarder les visages des jeunes riches décomposés face aux tentes branlantes et au terrain boueux.

On aurait pu attendre avec un tel sujet que le documentaire interroge a minima cette fabrication via les réseaux sociaux d’une utopie de fête permanente où se prélassent des mannequins. Cette esthétique bling-bling est rarement mise à distance, le film relayant les matériaux promos comme preuves à charge dans le cadre d’une enquête, mais jamais comme signes à interroger d’une époque. Un des derniers commentaires donne à entendre que le personnage principal, startupeur charismatique (et escroc sociopathe), avait bâti son projet sur le fait de soutirer leur argent à des consommateurs et de là, étend cette entreprise à l’Amérique ; n’est-ce pas ce sur quoi le pays entier est fondé ? Le propos, soudain, retentit dans une masse assez informe d’images qui semblent là pour assouvir une soif peu noble - un propos sur lequel on aurait pu bâtir un autre film.